Нынешний карантин – далеко не первый, который переживает российская столица. Metro вместе с сотрудниками Музея Москвы рассказывает о четырёх похожих случаях

Эпидемия чумы 1654–1655 годов

Крупнейшая в России XVII века эпидемия накрыла Москву летом 1654 года. Люди были растеряны: раньше чума почти не добиралась до столицы, свирепствуя на северо-западных рубежах страны. Возникла страшная паника. Жители пытались покинуть город. Чтобы остановить распространение инфекции, по приказу патриарха Никона вокруг Москвы соорудили заставы.

– Сначала поставили там стрельцов, но они, опасаясь заразы, быстро разбежались, – рассказывает Константин Полещук, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Москвы. – Уже потом армейские части как могли самоорганизовались и с трудом стали сдерживать людей. Многие, веря, что с помощью молитвы можно исцелить близких, продолжали участвовать в крестных ходах и таким образом заражались. Умерших хоронили в специально отведённых местах – скудельницах.

Пик эпидемии пришёлся на конец августа – начало сентября. В городе прекратилась торговля, резко выросло число грабежей. Лишь в начале следующего года мор утих. Введённый карантин воспрепятствовал распространению чумы на запад, в ряды царской армии, которая во главе с государем Алексеем Михайловичем воевала с поляками за Украину. Таким образом удалось избежать гораздо более серьёзных последствий.

Чумной бунт 1771 года

Новая эпидемия чумы пришла в Москву во время триумфальной для России войны с турками. Заразу "доставляли" в город солдаты вместе с трофеями. По другой версии, инфекцию привезли из Османской империи торговцы шерстью и шёлком.

По некоторым данным, в день в городе умирало по тысяче человек. Улицы были заполнены трупами, которые никто и не думал убирать. Пытаясь не допустить скопления людей, архиепископ Амвросий велел запретить молебны в центре Москвы.

– Власти ограничили выезд из города, ввели карантины для заболевших и их родственников, практически все заставы были закрыты, – отмечает научный сотрудник Музея Москвы Павел Гнилорыбов.

В середине сентября доведённое до отчаяния население решилось на восстание, которое вошло в историю как Чумной бунт. Были разграблены Чудов и Донской монастыри, разгромлены многие дома, "чумные" больницы. Амвросия после публичного допроса убили.

Лишь после этого Екатерина Великая стала принимать жёсткие меры.

Восстанавливать порядок было доверено генералу-поручику Петру Еропкину, в распоряжении которого находилось 10 тысяч солдат и офицеров. Восставших вытеснили с территории Кремля, а потом расстреляли из пушек. Трёхдневный мятеж был подавлен. Его жертвами стали 100 человек. Жертвами эпидемии, по разным данным, – от 56 до 100 тысяч москвичей.

Трагические события дали толчок развитию в городе сети медицинских учреждений. Улицы стали чище, бродячих животных на них – меньше. Сносились старые постройки, открывались новые бани. Кроме того, был сооружён водоотводный канал.

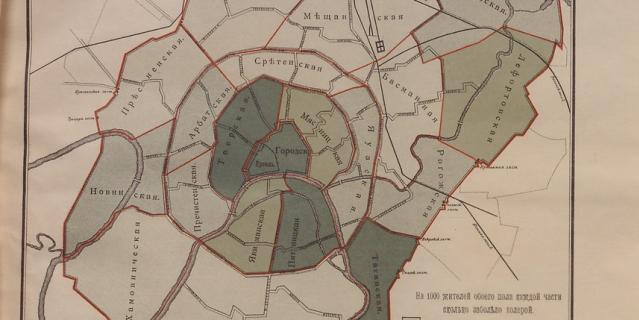

Эпидемия холеры 1830–1831 годов

На сей раз русская армия, успешно повоевав с персами и турками, завезла в страну не чуму, а "собачью смерть" – так в ту эпоху называли холеру. До Москвы она добралась в сентябре. Город окружили "холерными карантинами". Командование взял в руки лично Николай I, срочно приехавший из Санкт-Петербурга.

– Несмотря на бушевавшую эпидемию, государь оставался в Москве в течение десяти дней, – подчёркивает Константин Полещук. – Этот подвиг был воспет Пушкиным в посвящённом императору стихотворении "Герой", где поэт вспоминает похожий поступок Наполеона. Тот в 1799 году посетил чумной госпиталь в древнем ближневосточном городе Яффа и, по преданию, пожал руку чумному больному, чтобы ободрить других страдальцев.

Пушкин написал это стихотворение, пережидая карантин в нижегородском имении Большое Болдино. От Москвы, где намечалась его женитьба на Наталье Гончаровой, поэт был отрезан. Этот период затворничества – Болдинская осень – оказался для поэта невероятно плодотворным. Среди прочего Пушкин закончил работу над "Евгением Онегиным", циклами "Повести Белкина" и "Маленькие трагедии".

5 декабря, проведя в Болдине 86 дней, поэт вернулся в Москву, которая подсчитывала жертвы – холера унесла жизни более чем 4 тысяч горожан. Как и в случае с Чумным бунтом, эпидемия способствовала развитию русской медицины. Появились научные труды о холере. В 1833 году была открыта Первая градская больница.

Вспышка оспы в 1959–1960 годах

Эта эпидемия уникальна в своём роде. Её виновником стал конкретный человек – 53-летний художник-плакатист, дважды лауреат Сталинской премии Алексей Кокорекин. Смертельную болезнь он подхватил в Индии, присутствуя на церемонии сожжения тела брахмана – члена самой уважаемой касты. Вернувшись в Москву, Кокорекин почувствовал себя плохо и вскоре скончался в Боткинской больнице.

Увы, только после его смерти был поставлен правильный диагноз: чёрная оспа. Много лет её не было на территории СССР, о болезни успели позабыть... Беда пришла неожиданно и, казалось, застала врасплох советскую систему здравоохранения. К тому же умерший до госпитализации успел пообщаться в столице со множеством людей.

Усилиями МВД, КГБ и других ведомств все они были установлены и помещены на карантин в стационары. Город закрыли, все железнодорожные и авиарейсы отменили. Один самолёт, в котором находился знакомый Кокорекина, развернули прямо в воздухе на полпути в Париж. Менее чем за месяц противооспенной вакциной были привиты около 10 млн жителей Московского региона!

– Паники удалось избежать из-за отсутствия сообщений в прессе и невысокой мобильности населения, – уточняет Павел Гнилорыбов.

Беспрецедентные меры позволили избежать большого числа жертв. Заразилось в итоге 45 человек. Скончались трое, включая Кокорекина.

Спустя шесть лет события тех дней легли в основу фильма "В город пришла беда".

ЦИТАТА

"Классический карантин длится 40 дней (в переводе с итальянского quarantena и означает "сорок"). Именно столько приходилось провести в порту кораблю, прибывшему из далёких земель, где могли быть заразные болезни. Только после этого разрешалось сходить на берег и разгружаться. Больные моряки умирали, но не разносили инфекцию. Карантины объявляли и во многих городах нашей страны. В Феодосии даже есть Карантинный холм. На нём расположены развалины Генуэзской крепости".

Константин Полещук, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Москвы