На первом этаже Мультимедиа Арт Музея показывают фотоисторию села Ижевское Рязанской области, и если пройти мимо аннотации у входа, то сразу можно и не догадаться, что речь идёт об одном селе, а не о каком-то городе и деревне. Рядом со снимками с изображениями картин сельского быта – фотографии дам и мужчин в городских платьях, сцены вроде бы совсем не деревенских праздников и собраний. Вот студийное фото: мужчина в чёрном сюртуке с белым воротничком и дама в платье с кружевами. Подпись гласит: "Крестьяне Пётр и Мария Саламаткины". А вот фотографии богато одетой красивой дамы – дочь сельского старосты Мария Шапочкина, в замужестве Шаршукова.

Городской и богатый вид крестьян объясняется необычной историей села Ижевское (кстати, ударение на первой букве). Прославилось оно в своё время тем, что за 29 лет до отмены крепостного права его жители выкупили себя из крепостной зависимости. В 1832 году Николай I подписал вольную сразу для 12 тыс. человек, которые заплатили за свою свободу 3,4 млн рублей (на нынешние деньги – около 5 млрд, выплачивали их в течение 33 лет). Село, кстати, должно быть хорошо известно... любителям космонавтики. В 1849 году сюда приехал уездный лесничий Эдуард Игнатьевич Циолковский, а через 8 лет здесь родился его сын Константин. Неудивительно, что приезжий человек решил здесь остаться на всю жизнь: село было процветающим и многолюдным.

Ижевские крестьяне с незапамятных времён отличались особой предприимчивостью, если не сказать наглостью. Так, в XVI веке местные пчеловоды, невзирая на княжеские грамоты, разводили пчёл на лугах соседнего монастыря, а ближе к XIX столетию ижевчане сколотили капиталы на бондарном промысле: почти все трудоспособные мужчины и старшие подростки на селе занимались изготовлением бочек, умудрившись монополизировать их реализацию в нескольких южных портах – Астрахани, Таганроге, Херсоне, Мариуполе и Одессе. В результате во второй половине XIX века в Ижевском работало семь кирпичных заводов, три приходских храма, образцовое училище, три школы, общественный банк и страховое агентство. Более того, за 100 лет до установления советской власти село перешло в самоуправление, обзаведшись "Наставлением об управлении селом Ижевским с деревнями". Согласно документу, селом управлял крестьянский совет, состоявший из шести "способных и честных" человек, а крестьяне всей волости знали, "сколько употреблено, куда и для чего".

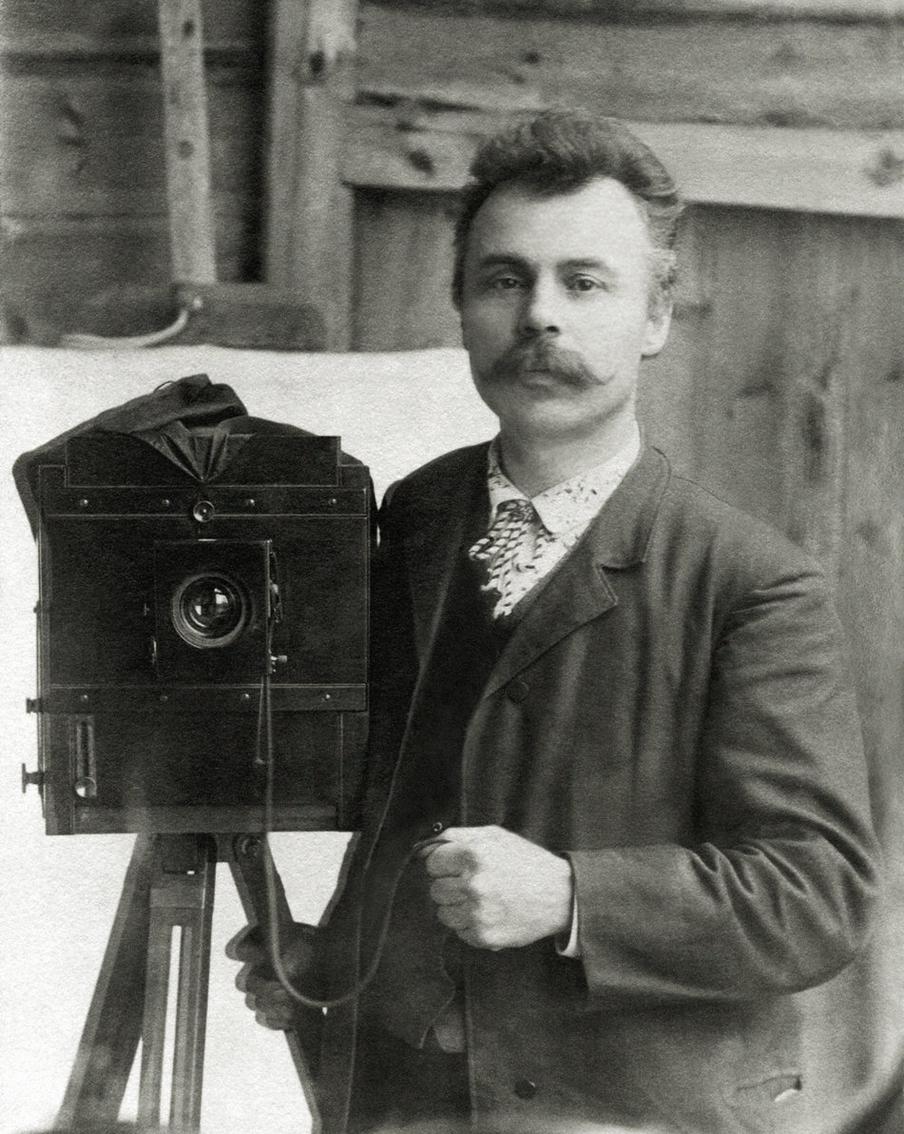

После получения вольной село зажило ещё богаче. Здесь каждый год праздновали День самовыкупа и играли специально написанную в честь этого дня пьесу "Король жизни", проводили массовые гуляния, открывали библиотеки, новые предприятия, выписывали телят из Москвы и Швейцарии... Историю села удалось сохранить во многом благодаря фотографу Ивану Филатову (1860—1937), который на протяжении почти полувека фотографировал его быт и жителей.

– Его снимки ломают стереотипы о жизни крестьянства, – рассказывает сооснователь проекта "Дом Филатова" Никита Гирин. – На фотографиях Филатова мужчины – в хороших костюмах, женщины – в шубах, красивых платьях, с дорогими кольцами на пальцах.

Иван Филатов родился в семье потомственных кузнецов, работал на заводе, а потом увлёкся самообразованием, живописью, музыкой и, наконец, фотографией. Женился на купеческой дочери, построил каменный дом и в 1896 году открыл фотостудию. Филатов застал царствование двух русских императоров, пережил три революции, видел правление Ленина и Сталина. Входивший в "кружок прогрессивных общественников", Филатов не только занимался коммерческой съёмкой односельчан, но и документировал жизнь родной деревни. В его снимках, как в миниатюре, отразилась жизнь всей страны. Уличные празднования Дня самовыкупа сменяются на сходки по случаю годовщины Октябрьской революции, сюртуки – на пиджаки и кепки, кринолины – на более простые платья... Рядом с фотографиями людей в залах МАММ размещены описания их судеб, что придаёт выставке дополнительное расширение.

К счастью, наследие Ивана Филатова в виде огромного числа фотографических стеклянных пластин сохранилось, как и его каменный дом, который в 2022 году выкупила группа энтузиастов, чтобы открыть в нём музей и придать жизни Ижевского новый импульс. Один из основателей проекта "Дом Филатова", московский журналист Никита Гирин, в 2021 году вернулся в Ижевское, откуда родом его предки (на выставке есть фото его прабабушки). Он говорит, что главная цель проекта – даже не привлечение туристов, а объединение жителей деревни на основе локальной идентичности. В какой-то мере это уже удалось, потому что в Ижевском снова начали праздновать День самовыкупа, о котором пришлось забыть в годы коллективизации.

– Проект "Дом Филатова" – не только про самого фотографа, – говорит искусствовед, историк фотографии и заведующий отделом культурно-просветительных программ МАММ Никита Слинкин. – Это культурный центр, который объединяет жителей и напоминает им об их истории, а также повод поговорить о фотографии вообще, как и на нашей выставке.