На время фестиваля музей-заповедник превратился в ожившую лабораторию памяти. Художники, используя некоторые объекты, найденные здесь, на складе, сделали их проводниками между личным и коллективным. Как рассказывает Вера Ершова, куратор фестиваля, "заповедное" – не только охраняемая государством территория, но и то, что каждый нежно бережёт: воспоминания, интерпретации, личную историю, вплетённую в историю общую. И фестиваль – про то, как важно это сохранять.

– Мы не запоминаем все события, так же, как они и не сохраняются в истории. Они остаются с нами согласно индивидуальной сетке восприятия, – объясняет Вера Ершова. – Воспоминания мы формируем удивительным образом в личный пазл. Можно наглядно наблюдать, как какие-то события меняются, встраиваются друг в друга и со временем трансформируются. И этот процесс мы попытались передать в застывших твёрдых материалах и оживших в медиа арт-объектах.

Вера Ершова, Гриша Joy. "Призрачная археология"

В историческом здании конюшни художники нашли как сокровище примерно 6 тысяч стеклянных колб от керосиновых ламп в коробках с наклейками American tomato soup. Это артефакты советской эпохи – случайные путники времени. Никто не знает, как они здесь оказались: то ли реквизит киношников, то ли чья-то "зарплата". Их история навсегда останется загадкой, и именно это делает их ценными. Вера Ершова рассказывает, что, создавая объект, колбы мыть не стали, а дали им свет и пространство, позволяя полуразрушенной бетонной плите самой диктовать расположение. Неровности пола, выбоины и трещины выстроили эти хрупкие плафоны то ли в морской прибой, то ли в арктический ледник, сохраняя застывшие осколки другой эпохи. Каждая колба, которая никогда уже не станет лампой, превращается в капсулу времени и освещает теперь не физическое пространство, а наши воспоминания. Это материальное воплощение незначительных, но важных моментов, которые десятилетия пылятся в тёмных уголках памяти, ожидая, что когда кого-то зажжёт там свет.

Ольга Бажко. "Говорите тише, вас не слышно"

Арт-объект, связанный художницей крючком самостоятельно, напоминает нам о тишине в мире, где слишком много крика. Крик – вторжение, приказ, нарушение границ, а тишина будто сложное ручное кружево, нежная паутина смыслов, которую можно расслышать только на ушко. Эта работа не кричит, а "говорит" шёпотом: настоящее общение происходит, когда мы находим смелость открыть друг другу своё "заповедное" – личное, сокровенное, то, что обычно остаётся за плотно закрытыми границами души. В узоры художница вплетает память о поколениях женщин, чьи тихие жесты, стежок за стежком, петля за петлёй, создавали мир уюта и наполняли дом теплом и любовью, оставаясь почти невидимыми. Здесь "заповедное" – хрупкое пространство, где рождается настоящее общение.

Аня Салимзянова. "Вверх, вниз, посередине"

Этот арт-объект рождается из пересечения личной истории c историей заповедника. Он сделан из тканевых кругов, которые повторяют контуры камней из серёг последней владелицы усадьбы Зинаиды Морозовой-Рейнбот. Будто в её украшениях застыла история "Горок Ленинских". На ткани – архивные снимки: конюшни, посетители разных лет, строений усадьбы. Изображения сквозь ткань времени – немного размытые. Заповедник становится местом исторического преломления. XX век оставил свои следы, как слои в геологическом срезе: революционный пыл соседствует с мещанским уютом, личные драмы – с глобальными переломами. В этом месте особенно остро чувствуется, как частная жизнь оказывается втянутой в водоворот событий, как личные вещи остаются музейными экспонатами.

Художница играет с хрупкостью памяти, уязвимости частного в турбулентности сложных времён. Это метафора того, как мы постоянно переосмысляем прошлое – то, что вчера казалось незначительным, завтра может оказаться ключом к пониманию всего происходящего.

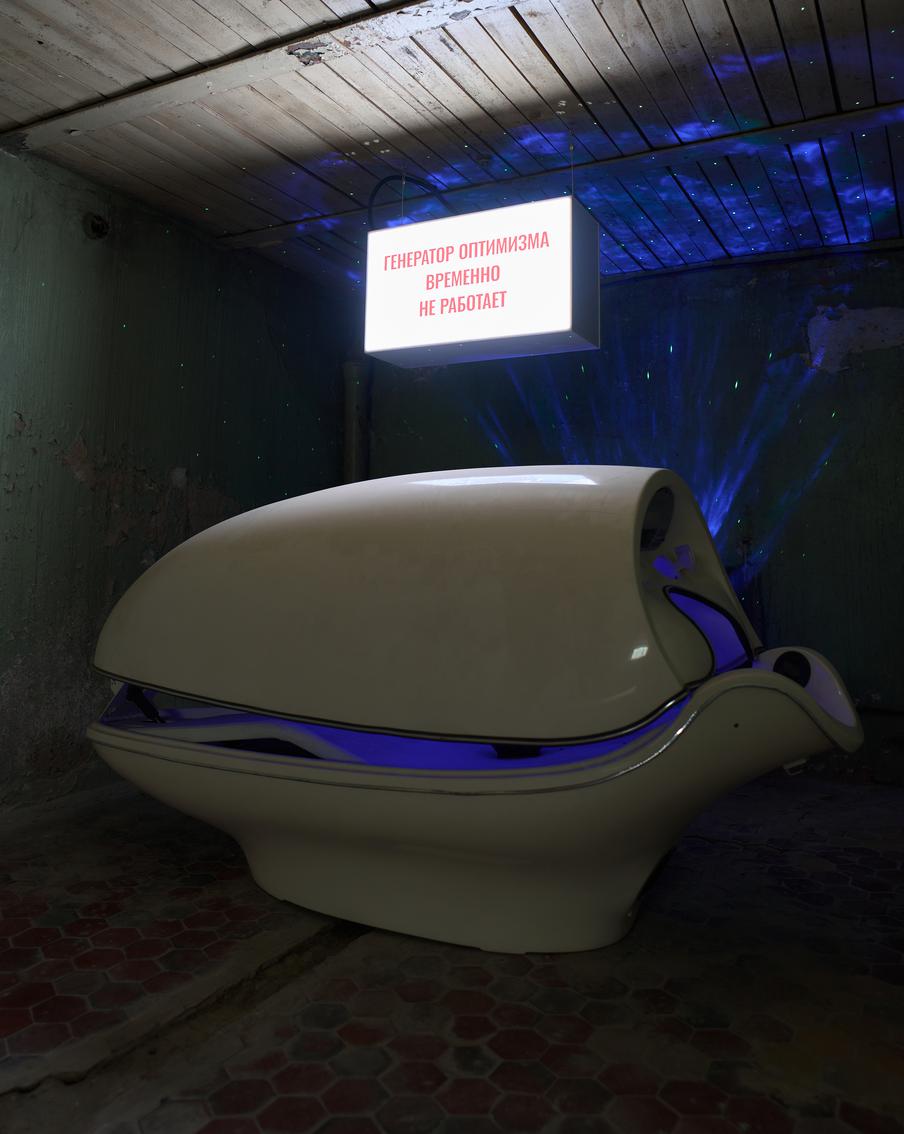

Сергей Катран, Олег Макаров. "Генератор Оптимизма"

В запасниках усадьбы художник обнаружил покрытую патиной времени капсулу альфа-массажа и окрестил её "Генератором Оптимизма". Этот артефакт стал мостом между реальной историей и художественным вымыслом. История объекта переплетается с удивительным фактом: в 1985 году Стив Джобс приезжал в СССР, настроенный очень оптимистично. Он мечтал покорить советский рынок компьютерами Macintosh. Планы его потерпели крах, но один ПК всё же нашёл своё место в "Горках" – его купили для управления двигающимися фигурами в мультимедийной инсталляции, которые тогда художники сделали в музее заповедника. Сергей Катран предлагает нам поверить в чудодейственные свойства капсулы. Будто бы она способна активировать в человеке "нейроны радости", причём эффект напрямую зависит от душевных качеств: добрые люди заряжаются оптимизмом на недели, чёрствые – лишь на считанные часы. Даже в нерабочем состоянии этот странный аппарат будто излучает едва уловимые волны надежды. Этот арт-объект – тонкая игра с нашей коллективной памятью, где капсула стала материализованной метафорой механизма по производству счастья для тех, кому его очень не хватает.

Кураторский проект при участии студентов ИСИ ИБ. "Каллы"

Цветы и фарфор занимали важное место в жизни владелицы усадьбы Зинаиды Морозовой-Рейнбот. Первое как источник дохода, второе – как предмет коллекционирования. Художница перенесла изображение калл с хрупкой вазы XIX века на советскую кафельную плитку в бывшем хозяйственном помещении. Цветы, когда-то украшавшие бальные залы, смотрят на нас со стен пространства, далёкого от пышной торжественности. Этот жест актуализирует вопрос сохранения и утраты. Совмещение разных материалов и пластов времени делает видимым скрытые связи между личной историей, культурной памятью и утилитарной функцией. Синий цвет, который обволакивает пространство, отсылает к советской эстетике – такой могла бы быть плитка в Доме культуры или санатории, и влияет на наше восприятие, усиливая эффект.

Александр Кривошапкин. "Вечером в среду после обеда…"

Строчку из заставки детской передачи "Зов джунглей" мог продолжить каждый, кто ребёнком застал эпоху "девяностых". Сегодня её никто не помнит, даже те, кто когда-то с нетерпением ждал вечера среды. Также и с идеалогиями, которые определяют сознание и быт целых поколений, и затем сменяют друг друга в череде эпох – в итоге сходят со своих постаментов и растворяются в глубине времени. Этот арт-объект – археология коллективного забвения. Ковёр, намертво вросший в остатки пустого монумента, установленного на территории рядом с бюстами ушедших вождей, становится метафорой самой памяти. В этом странном диалоге возникает вопрос: что на самом деле сохраняет история? Возможно, настоящие памятники времени – не монументы, а те самые забытые фразы из детства, которые неожиданно всплывают в памяти и на мгновение возвращают нас в счастливое прошлое.

Ульяна Лев. "Несиние"

Вазы, прорастающие из земли словно древние артефакты забытой цивилизации, несут в себе двойную природу – в их формах угадываются изгибы человеческого тела и нежные линии тянущихся к свету ростков. Эти гибридные объекты становятся порталом в альтернативную реальность, где эволюция пошла по пути симбиоза, а не доминирования. Кажется, что объекты выстроены в медленном танце, где люди и растения учатся взаимодействовать друг с другом. Неровные формы ваз, будто застывшие в момент трансформации, предлагают пересмотреть концепцию прогресса – что если следующая ступень развития не в покорении природы, не в потреблении её, а в выстраивании с ней диалога. Синий – цвет мистицизма, глубокий оттенок бесконечности и намёк, что будущее – не в бездумном потреблении зелёных ресурсов, а в способности увидеть в травинке соавтора нашей истории. Художница размышляет, что, возможно, будущее человечества в умении увидеть в растении не ресурс, а мудрого собеседника.

Алёна Ковалли. "0,1с"

Инсталляция, где десятки кварцевых механизмов и каждый тикает по-своему, выглядит словно лес – только электрический. Стрелки движутся в рассинхроне, превращая экспозицию в пульсирующий организм и создавая тревожную полифонию. В этой работе автор видит время, как соединение множества пересекающихся версий настоящего и прошлого. Она обращается к пространству заповедника, как к месту, где пласты времени наслаиваются друг на друга, формируя иной, отличный от привычного поток времени. Художница предлагает зрителю буквально войти внутрь этого опыта и ощутить нелинейность времени визуально и акустически.