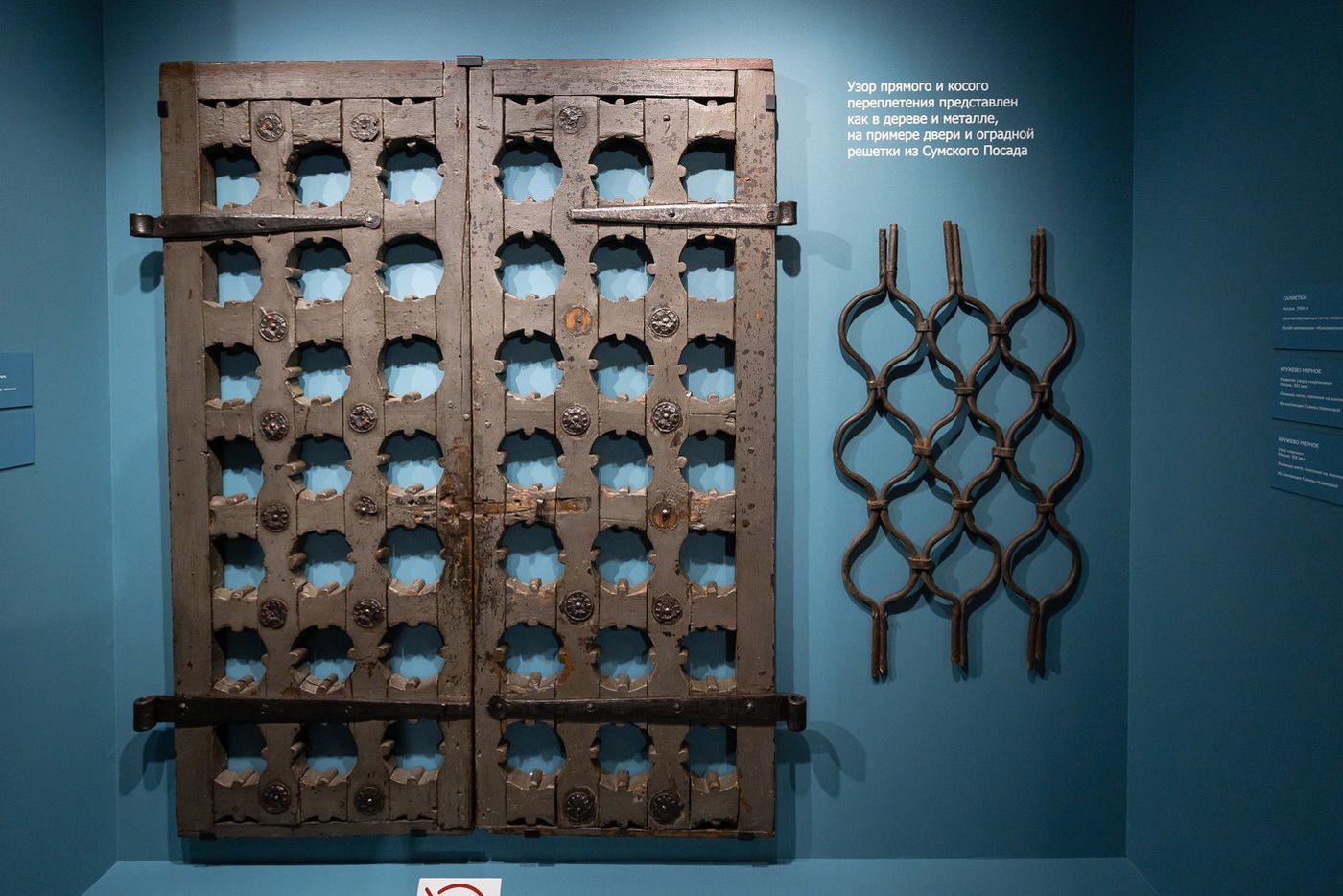

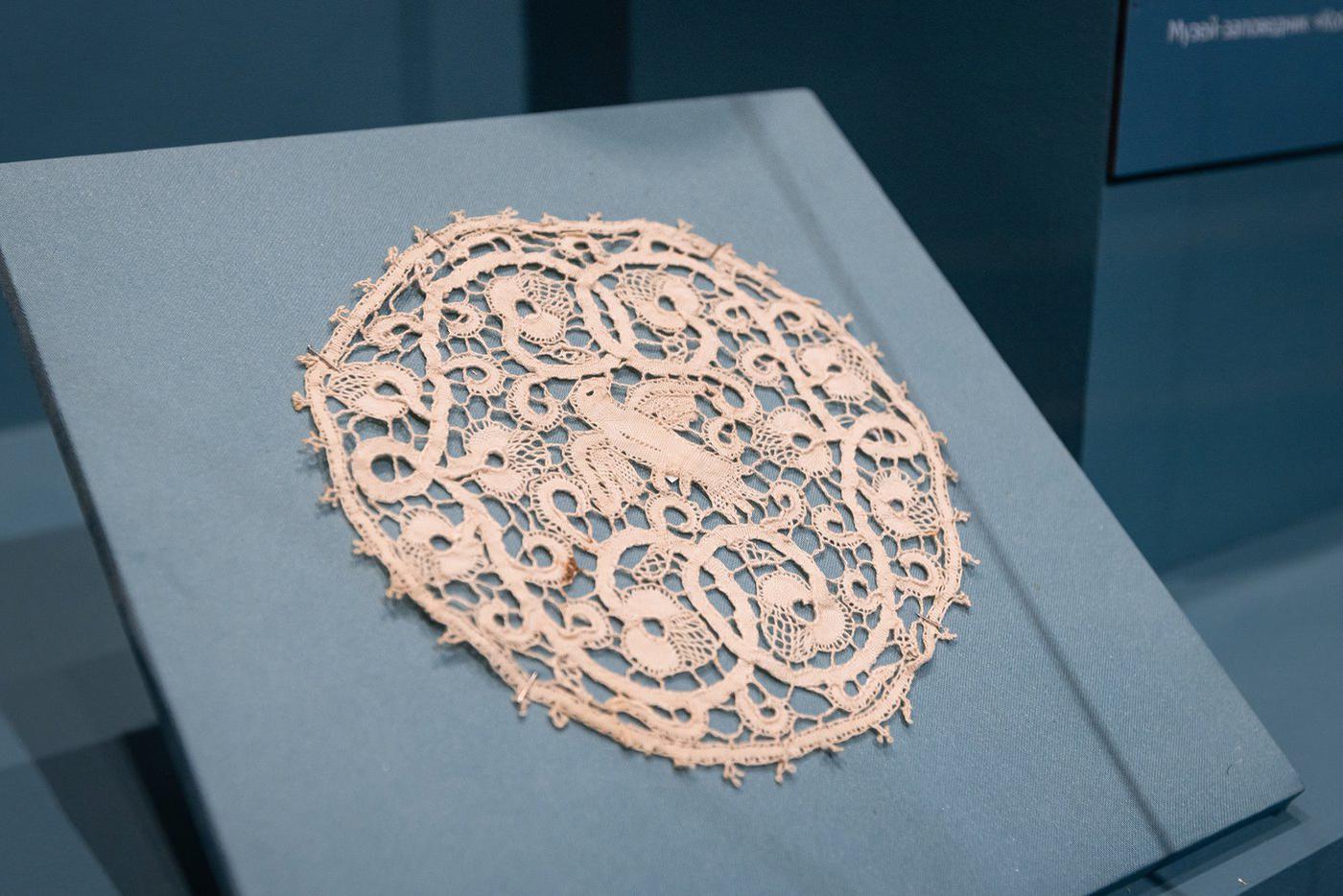

В Музее-заповеднике "Коломенское" открыли очень изящную выставку. По стенам комнат Дворца царя Алексея Михайловича развешаны узорчатые "рифмы": кружевные панно соседствуют с ажурными коваными дверями, ленты фантазийного мерного кружева будто повторяют переплетения кровельных подзоров, а округлые кружевные салфетки — словно реплики зеркал в овальных витиеватых резных рамах в стиле рококо.

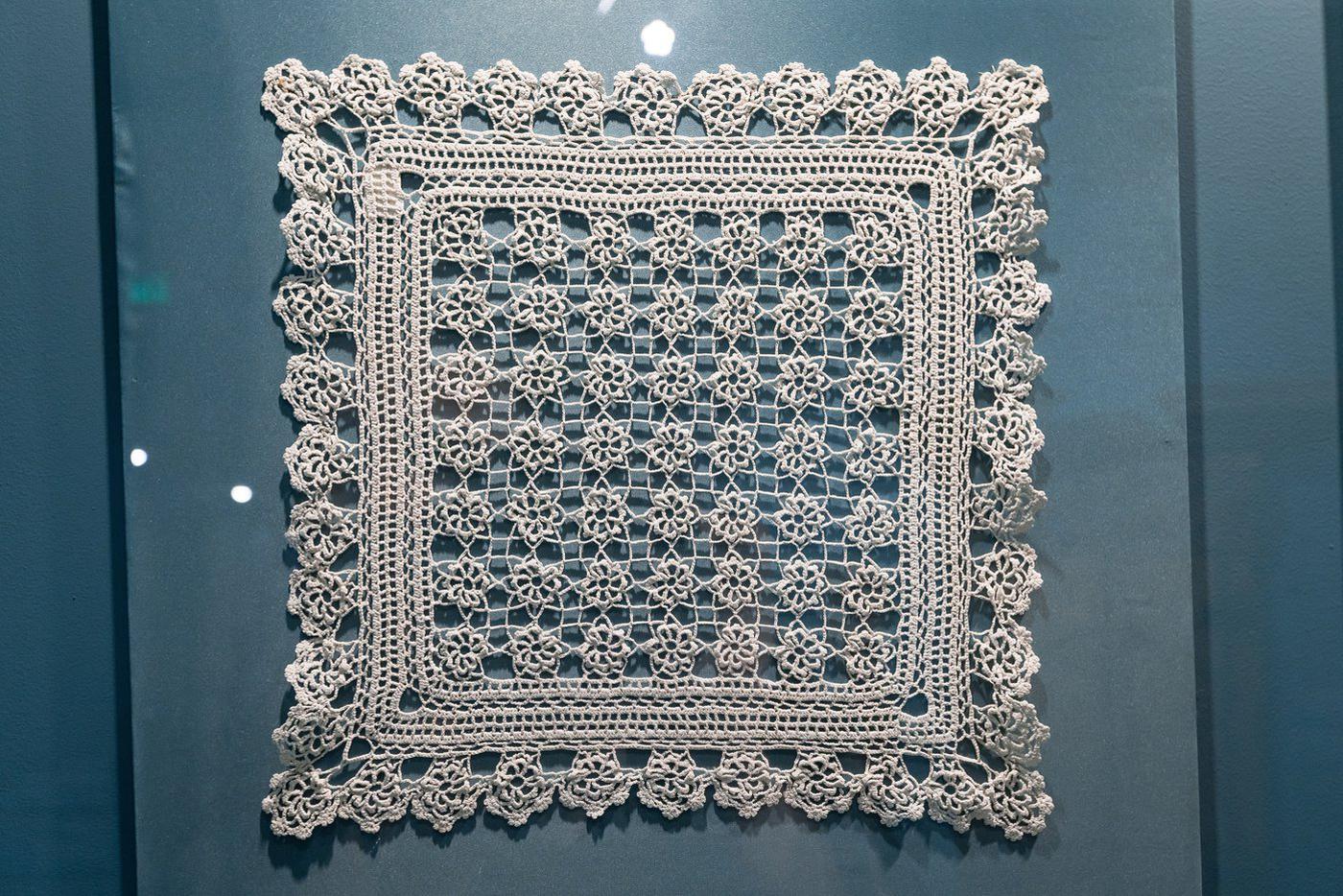

— Вот кружевная накидка на подушку из коллекции нашего музея, а вот холмогорское кабинет-бюро из кости моржа: животные и люди на нём совершенно кружевные, такие же, как на этой накидке, — показывает Metro куратор выставки Ольга Воробьёва.

Идея выставки появилась у Ольги после знакомства с коллекцией кружева художницы и собирательницы Галины Новиковой, в собрании которой больше тысячи образцов. В фондах "Коломенского" — тоже сотни предметов из кружева, но только каменного, деревянного, кованого, костяного. Для русской архитектуры и интерьера периода Нового времени XVI — начала XX века характерен настоящий расцвет узоров и ажурных техник: наличники окон, порталы и колонны зданий украшали богатой белокаменной резьбой, в убранстве храмов использовали просечное железо (в листовом железе просекается сложный рисунок), и даже обычные деревенские дома тогда изобиловали причудливыми ажурными деталями — от украшения наличников до домашней посуды. Русскую архитектуру того времени можно буквально описать строкой Осипа Мандельштама: "Кружевом, камень, будь и паутиной стань".

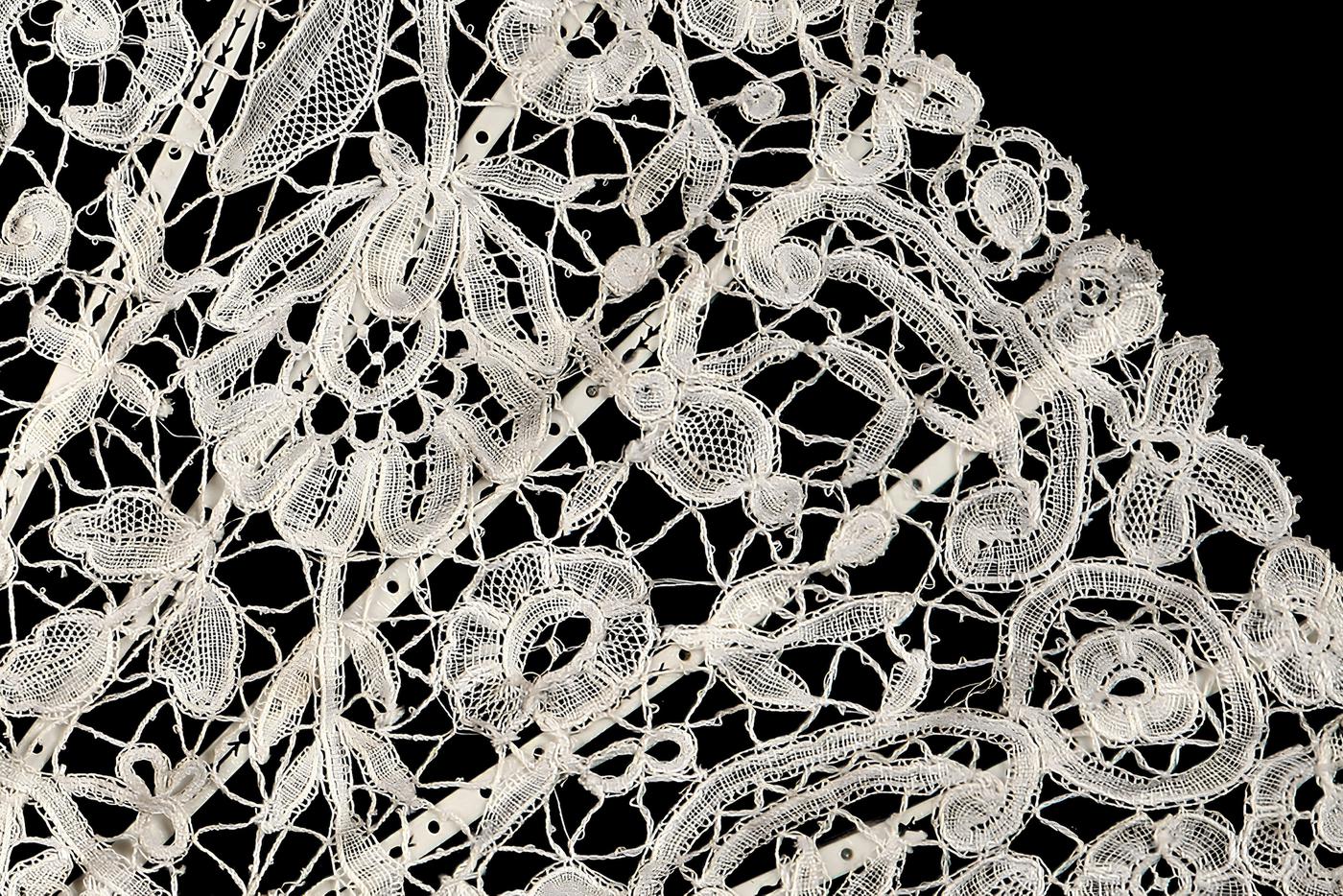

В экспозиции показано поэтапное усложнение узора: от прямого переплетения решёток и досок на оградах к кованым завиткам на крестах и светцах, а затем и к пышному "цветению" из листьев, цветов и линий, для которого, кажется, уже не существует никакого сопротивления материала, будь то камень или железо.

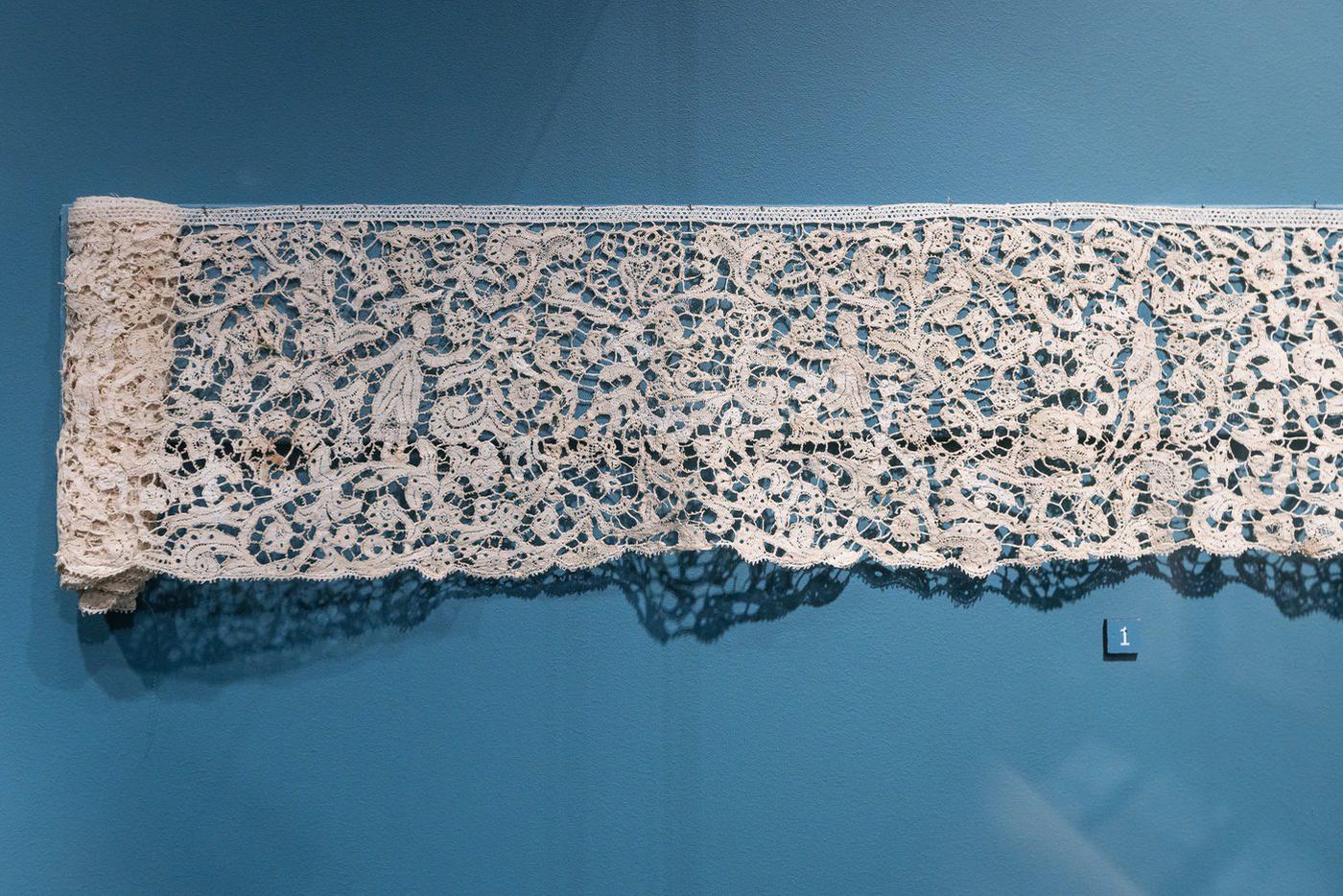

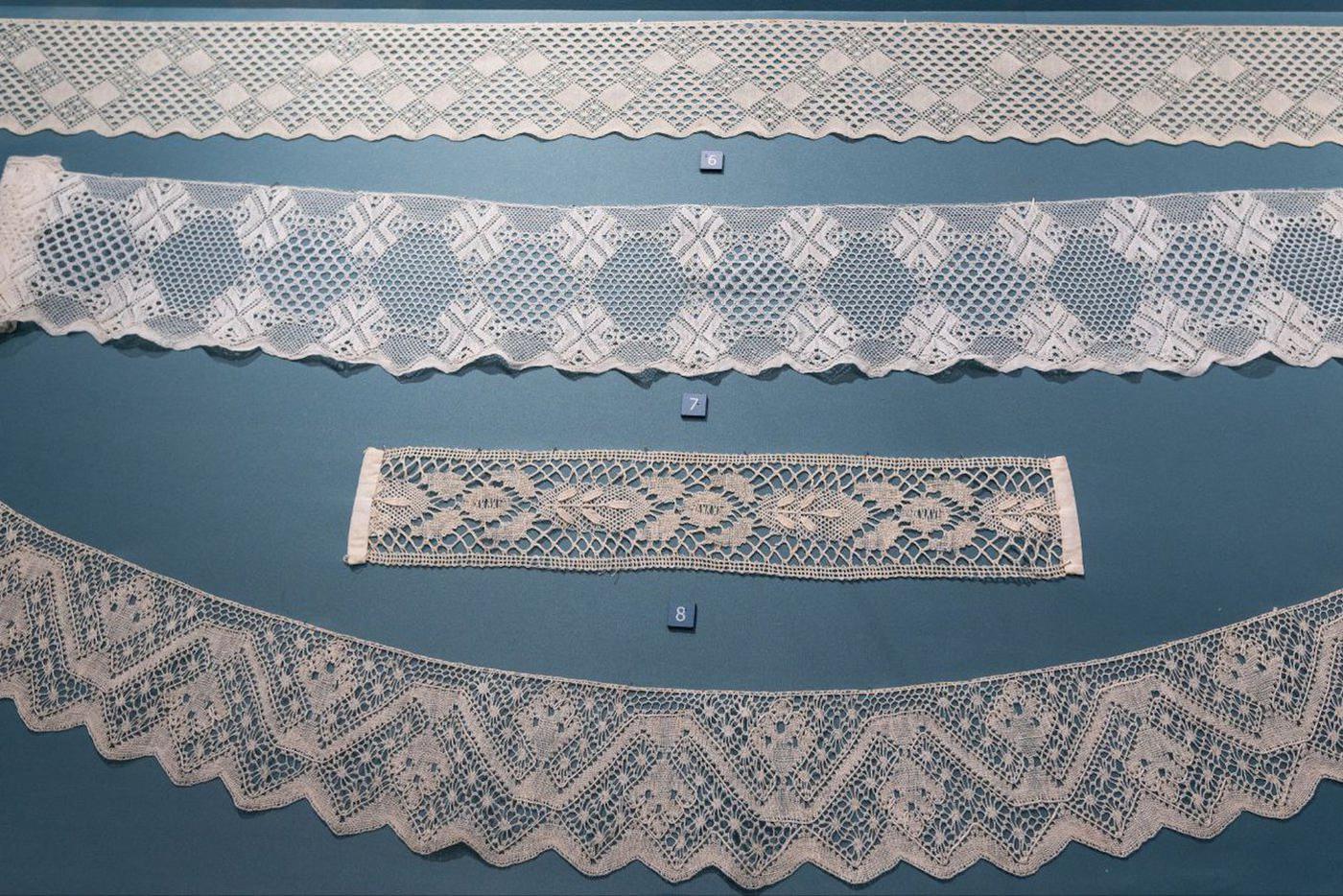

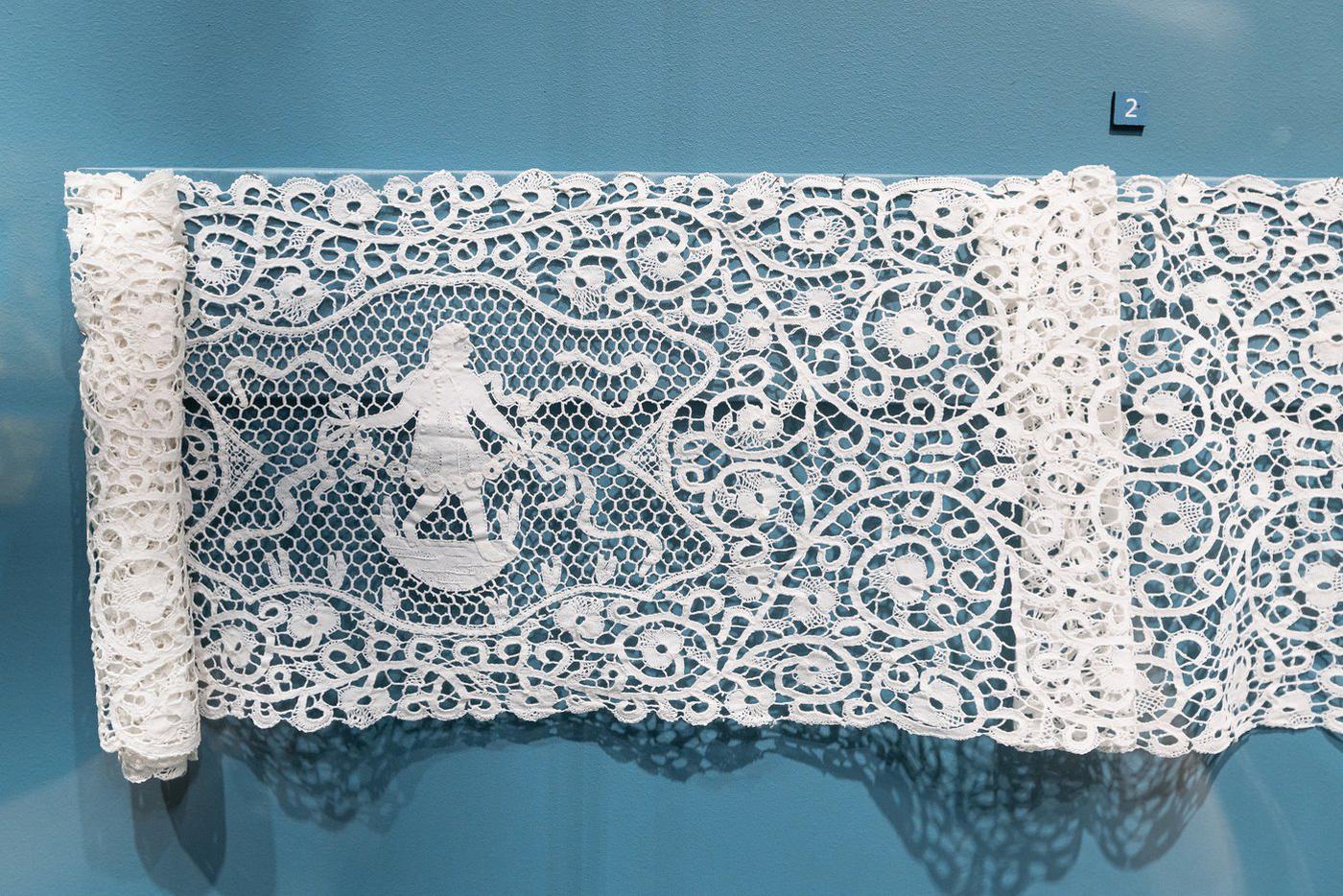

Но основное пространство выставки заполняют собственно льняные кружева: вологодские, елецкие, рязанские, новгородские, вятские... География их производства в России была так обширна, что от неё разбегаются глаза так же, как и от названий плетений самого кружева: черепушки, паучки, гречишник, корабли... Самобытное кружево было в Ростове и Кукарке Кировской области, кружево из Мценска поставляли к императорскому двору, мастерицы из подмосковного Васюнино выплетали металлическое кружево на коронацию Александра II, а в одной Рязани было целых три направления кружевоплетения.

В коллекции Галины Новиковой больше всего французского и русского кружева, которое, по её словам, наиболее близко по стилю и техникам изготовления.

— В XIX веке наше кружево очень любили во Франции, а французское возили к нам, и, пользуясь их сходством, наши купцы легко обманывали покупательниц, когда клали русское кружево во французские коробки и писали на них "Франция", — рассказывает Metro Галина Новикова. — Я сама находила почти абсолютно одинаковые образцы кружева из России и Франции, разница была только в толстой нити, которая у нас называется "скань", а во Франции — "гарус".

Считается, что техника кружевоплетения появилась в Италии в XV веке, первое кружево было игольным. Воротники, манжеты, чепчики, накидки из игольного кружева были обязательной составляющей костюма знатных европейских особ – их можно увидеть на многочисленных портретах знати XVI –XVII вв. Известно, что игольное кружево из золотных нитей украшало даже костюм Ивана IV. Вообще, кружево поначалу носили именно мужчины: они чаще появлялись в свете, чем женщины, которые больше сидели дома. В Европе техника кружевоплетения пережила демократизацию, когда изобрели коклюшки, и в XVIII веке первенство в изготовлении кружев стали занимать Фландрия и Франция. В России кружевоплетение тоже появилось достаточно рано: уже в 1615 году в царских палатах у царицы Ирины Михайловны было 8 кружевниц. Пётр хотел организовать большое производство кружев, но не успел, а при Екатерине уже работали целые кружевные артели. При этом у каждого состоятельного помещика были свои мастерские, которые обеспечивали потребности семьи в украшении одежды кружевом.

К сожалению, многие из отечественных центров кружевоплетения не пережили Первую мировую войну и последующие за ней тяжёлые годы: сохраниться удалось только самым крупным производствам в Вологде, Ельце, Кирове и Михайлове. Но прелесть таких выставок в том, что они легко пробуждают желание спасти исчезающее: так когда-то и сама Галина Новикова, увидев в каталоге Государственного Исторического музея образец старинного кружева, загорелась идеей его возродить. Лён и нити никуда не делись, и красота русского кружева продолжает радовать нас и сегодня.

И ещё немного о кружеве на выставке

В середине XVIII века кружева в Вологодской, Новгородской, Тверской, Ярославской губернии испытывали сильное влияние итальянских и фламандских гипюров. Однако уже ближе к середине XIX столетия под влиянием традиционных видов искусства в России складывается свой особый стиль кружев с ясной композицией и выделенным раппортом (повторяющейся группой элементов) орнамента. Композиция симметрична и гармонично объединяет все элементы между собой.

Кружево "канту" получило своё название по месту его распространения в итальянском регионе Ломбардия в XVII веке. В монастыре бенедиктинцев Санта-Мария-ди-Канту монахини организовали собственные школы-интернаты, где обучали девушек вышивке и плетению кружева на коклюшках. Узор укладывался лентой или лентой с небольшими трилистниками, соединёнными между собой. Часто использовали вставки игольного кружева с парными фигурами или вазонами с цветами.