В 2023 году Сеченовским университетом было проведено исследование, которое показало, что 30–40% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет хотя бы раз самостоятельно "диагностировали" у себя психическое расстройство на основе информации из соцсетей.

– При клинической оценке лишь у 10–15% из этих людей психическое расстройство действительно было выявлено, – рассказала Metro директор Клиники психиатрии имени С. С. Корсакова Сеченовского университета Марина Кинкулькина.

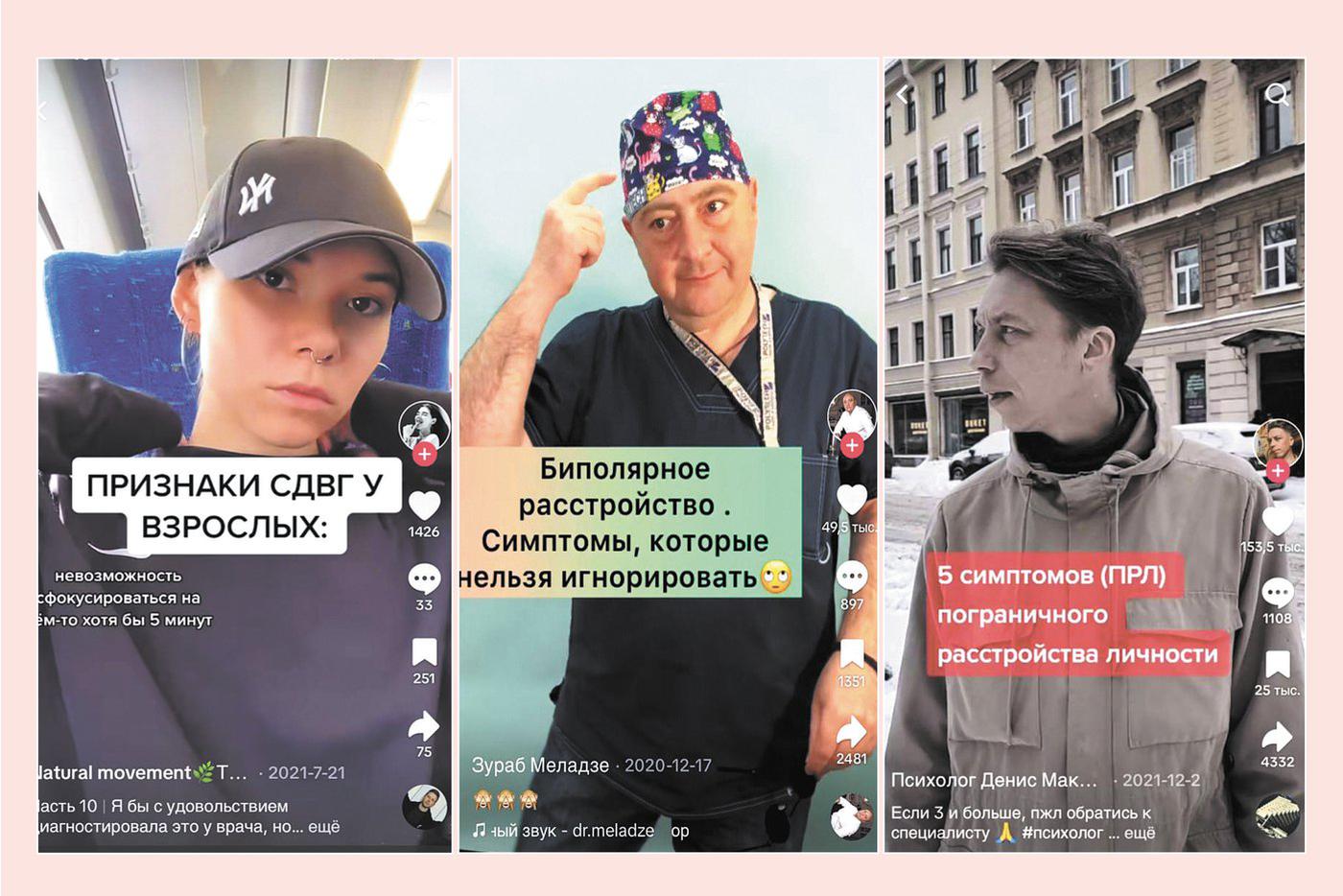

Так, в соцсетях популярностью пользуется не привычное нам всем кривляние, а "онлайн-диагностика". Блогеры рассказывают о признаках психических расстройств и общаются с комментаторами. Кому-то они подтвердят диагноз, а кого-то ждёт разочарование – заболевание не обнаружено.

Некоторые пользователи соцсети, несмотря на отсутствие диагноза, пытаются всеми силами его симулировать и активно выступают против его лечения. Например, одна девушка говорит в ролике, что она "не хочет лечить СДВГ, вдруг потеряет изюминку". Далее идёт перечисление её воображаемых фишек: выпадение из реальности, гиперактивность и невозможность концентрироваться.

В описании под видео девушка подчеркнула, что у неё 100%-ный СДВГ и "диванных врачей" она слушать не будет.

– Это крайняя степень идиотизма. Даже опытные специалисты не могут с ходу поставить диагноз, потому что совпадение признака не подтверждает наличия расстройства. Современного фундаментального образования может быть недостаточно, – рассказывает Metro психотерапевт Алёна Ванченко. – Нужно дополнительное повышение квалификации, иначе есть шанс вообще не опознать заболевание. Реальный диагноз ставится только по совокупности факторов и симптоматики, подчеркнула Алёна Ванченко.

Нейропсихолог Светлана Колобова солидарна с коллегой:

– Даже если мы нашли 5 из 10 симптомов, диагноз требует анализа причин и исключения других состояний, например гормональных сбоев. Психические расстройства не мемы. Романтизация вроде "биполярка – это круто" обесценивает серьёзность психического расстройства, игнорируя необходимость исключения соматических причин, что может привести к ошибочному самодиагностированию и отказу от профессиональной помощи.

Это также распространяет поверхностные представления о заболеваниях и усложняет борьбу с ними, стирая грань между реальными страданиями людей и вымышленными образами из поп-культуры.

Нейропсихолог убеждена: блогеры монетизируют "СДВГ-контент", что требует драматизации темы для большей вовлечённости аудитории. "Хаотичное мышление" подаётся как экзотическая черта, а не как дисфункция. Создаётся иллюзия, что СДВГ не расстройство, а суперспособность и уникальность.