В 1905 году в Париже на Осеннем салоне французский критик Луи Воксель заглянул в седьмой зал, где были выставлены работы бывших учеников Гюстава Моро: Анри Матисса, Андре Дерена, Альбера Марке и других художников, которые писали яркими красками, выбирали упрощённые формы и использовали выразительные цвета.

Воксель был поражён и воскликнул: "Это дикари!". Идею подхватили другие критики и заявили, что седьмой зал Осеннего салона – "клетка для диких".

– "Дикий" с французского звучит как "фов". Воксель подарил этим художникам, а вместе с ними и первому в мировом искусстве авангардному течению название – фовизм, – рассказывает Вера Рябинина, куратор выставки. – А мы, вместе с ГМИИ имени А. С. Пушкина, собрали на этой выставке французских и русских художников начала XX века, чтобы показать преемственность в искусстве, как одни живописцы формировали других, как их идеи пересекались в то открытое для экспериментов время.

Французские произведения расположены на жёлтых решётках, будто в клетках, рядом – на чёрных стенах – их окружают картины российских художников.

В начале века русские художники отправлялись в регионы, где была жива национальная традиция – в поисках мудрости, простоты. Зачем это было нужно? Людям жилось страшно: технологический прогресс, сопровождающий приход XX столетия, социальные катаклизмы и ощущение постоянной неуверенности в завтрашнем дне. Художники искали способы "заземлиться" и для этого обратились к традиционной культуре, которая уходит своими корнями в тысячелетия.

Когда весь мир меняется – нужна точка опоры. И нашли они её в народном искусстве – очень искреннем.

Мартирос Сарьян "Полевые цветы"

В 1908 году Сарьян участвовал в важной для худжизни Москвы выставке "Золотое Руно", на которой были представлены картины французских фовистов. Там он их и увидел. Влияние Матисса Сарьян отрицал, но, рассуждая о ценности искусства, буквально повторял его слова.

– Матисс мечтал о живописи, которая будет напоминать уютное кресло, в котором человек сможет расслабиться после сложного дня, а Сарьян писал, что живопись должна дарить радость, покой и наслаждение, – говорит Вера. – Их объединяли одни стремления. После выставки Сарьян открывает для себя конструктивное значение цвета. В его "Полевых цветах" цвет становится и обозначением силуэта, и обозначением формы. Ведь посмотрите, самого рисунка здесь нет. Есть зелень, которая выделяется на красном контрастном фоне, и она же даёт эти очертания. Форму он сразу рисует цветом, словно лепит её.

Сарьян верил в необходимость "заземления" и несколько раз путешествовал на Восток. С 1910 по 1913 года он посетил Константинополь, Египет, Персию. В Египте он, выходя из музеев и храмов, наивно верил, что встречающиеся египтяне – носители той архаичной культуры, которая подарила миру пирамиды и сфинксов. В этой культуре он находил ту самую великую простоту, мудрость, к которой стремился и считал, что в ней скрыты тайные знаки о правильной жизни. Всё это меняет и обогащает его пластический язык.

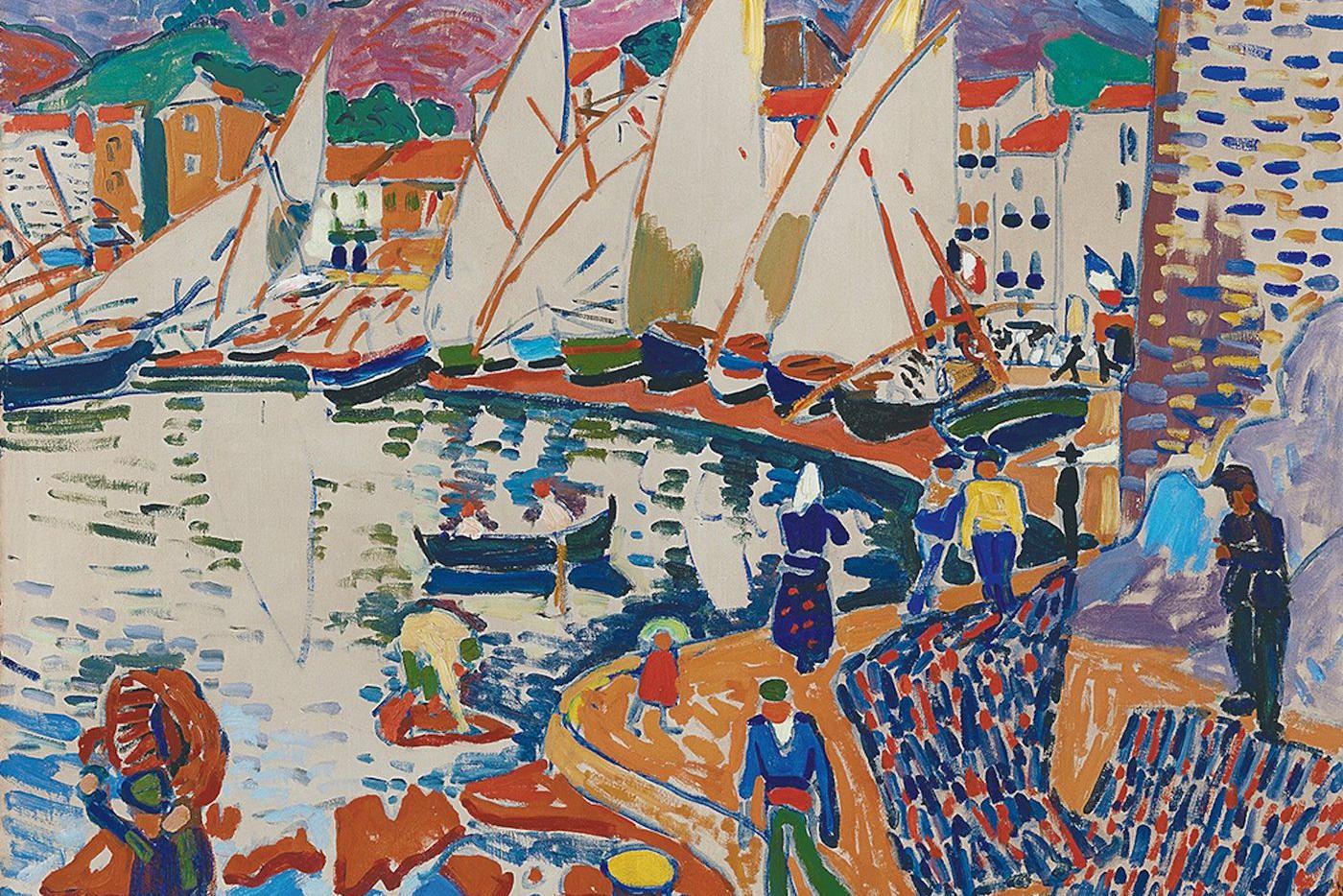

Андре Дерен "Просушка парусов"

Французские художники начала XX века могли писать очень реалистично, но им хотелось убежать от системы ограничений, в ловушке которой оказалось современное искусство того времени. Они искали в творчестве свободу, а в произведении – искренность. И фовисты отделяют цвет от натуры и привязывают его к собственным эмоциям. А это значит, что лицо может быть зелёным, небо – фиолетовым, а море – розовым. Также смело они поступают с формой: вместо того, чтобы создать иллюзию трёхмерного объёма на холсте, они обращаются к детскому рисунку. Теперь изобразить человека можно несколькими линиями, зато ярко и выразительно. Больше не существует никаких канонов и правил. С Осеннего салона в 1905 году в Париже, где фовисты показали свои картины, искусство перестаёт быть красивым – оно становится свободным. Именно на этой выставке была показана картина Дерена "Просушка парусов".

– Один из критиков написал, что эта работа достойна украсить разве что стены детской. Однако Иван Морозов купил её для своего особняка в Москве. Для русских художников эта работа становится примером современного языка французской живописи, – рассказывает Вера. – Дерен написал её в Коллиуре, на юге Франции, где фовизм зародился. До 1905 года Дерен и Матисс работают вместе, преодолевают пуантилизм и приходят к новой выразительной пластике, где цвет привязан к личному переживанию автора. Здесь Дерен ещё работает коротким ударом кисти, но пуантель уже лишена системности, которая была характерна для представителей этого направления. Андре Дерен в этой работе игнорирует все правила.

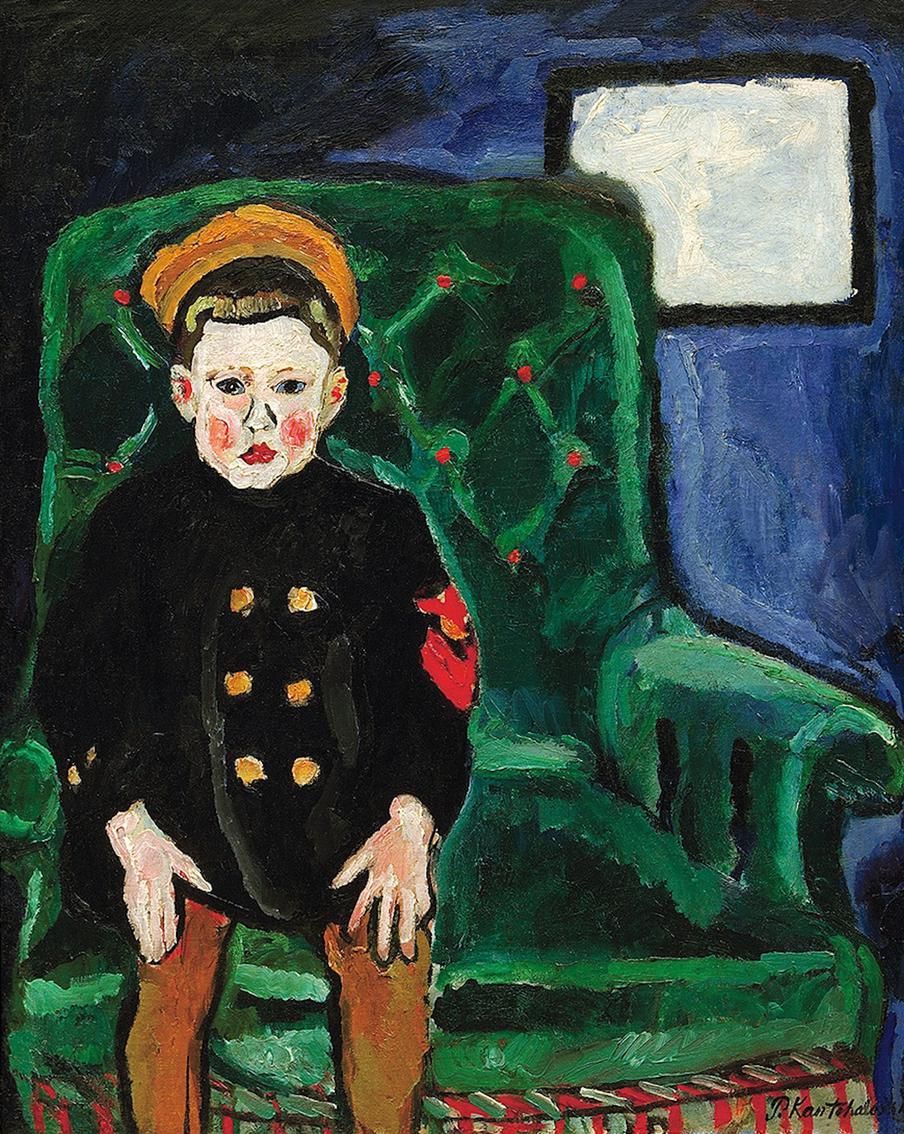

Пётр Кончаловский "Наташа на стуле"

Французский постимпрессионизм и русская народная культура, которая включала в себя произведения декоративно-прикладного искусства, балаганный театр, ярмарку, народные гуляния и в целом городской фольклор, легли в основу новой стилистики русской живописи начала XX века – неопримитивизма. Пётр Кончаловский был одним из самых ярких участников этого направления.

– В 1890-е он переживал длительный творческий кризис. Кончаловский учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у Валентина Серова, но вторым Серовым быть не хотел. Он искал новый пластический язык, чтобы оставить свой яркий след в искусстве. Вдохновение Кончаловский нашёл в Европе, – говорит куратор. – В 1910 году в Испании он написал прекрасную серию, которая принесла ему известность. Эти работы были представлены на выставке "Бубновый валет" в 1910 году в Москве.

В картине "Наташа на стуле", где художник пишет портрет дочери, он ей не льстит. Известно, что Кончаловский обожал своих детей, но здесь нет личного отношения художника, нет никакой натуралистичности. Есть плоские формы, несколькими мазками переданы черты лица.

– Главная задача этого произведения – быть ярким, выразительным, напористым, – объясняет Вера. – В этой работе и Поль Сезанн – в конструктивности живописного слоя, и Анри Матисс с зелёными тенями, противопоставленным контрастному розовому фону.

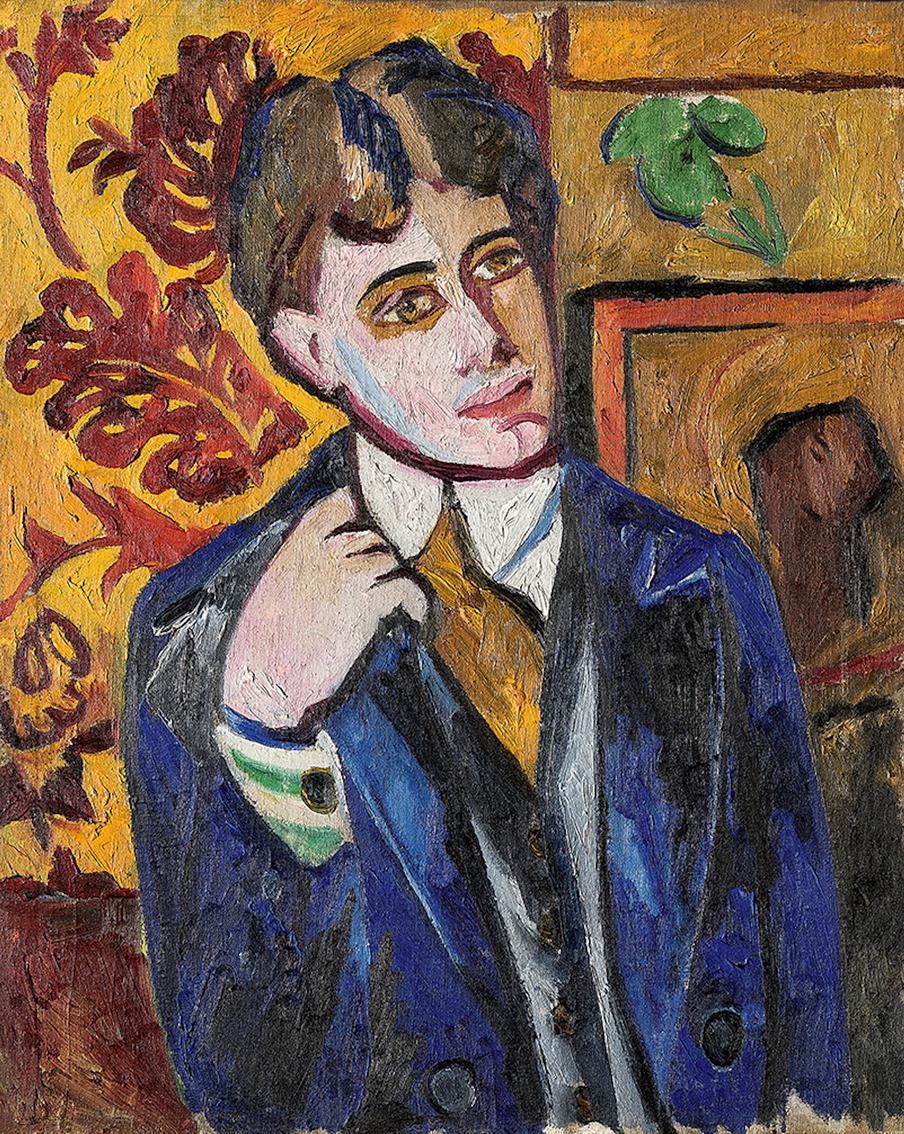

Марк Шагал "Портрет брата Давида с мандолиной"

Шагал приехал в Париж в 1910 году вслед за Леоном Бакстом, у которого учился в Санкт-Петербурге. И не просто так, ведь в начале XX века столица Франции – Мекка для художников со всего мира. Они едут туда за художественной свободой и поиском себя: передовые академии, в которых можно учиться у самых именитых, и прекрасные музейные собрания, и выставки, на которых можно увидеть Ван Гога, Гогена, Матисса, Пикассо.

– В России Шагал найти себя не мог. Его не понимали, не принимали, – объясняет Вера. – Видели, что талантливый художник, прекрасный колорист, но в систему русского искусства он не укладывался. Именно в Париже он научил "краски петь" – нашёл свои векторы движения. Однако самые выразительные работы ранний Шагал создал не в Париже, а в России, куда он на пару месяцев вернулся в 1914 году, но задержался из-за Первой мировой войны. Это прекрасные солдатские серии.

Марк Шагал ездил по России на поездах и писал солдат, ехавших с фронта и на фронт. К этой же серии относится и портрет брата, потерявшего в боях Первой мировой войны ногу.

– Сохранилось два портрета. Один в более мажорной цветовой гамме хранится в Финской национальной галерее в Хельсинки, второй – приехал к нам на выставку из Владивостока. Он написан с активным использованием фирменного шагаловского синего. Это роднит его с французскими живописцами, потому как настроение полотна передаётся не через гримасу Давида, не через его увечья, а через этот вибрирующий синий. Именно через него мы слышим трагедию, которую проживает Шагал. Брата он потерял.

Наталия Гончарова "Портет Мака"

Это не Сергей Есенин, несмотря на сходство. Наталия Гончарова написала портрет Поля Мака, московского художника-карикатуриста. Сильно близки они не были, лишь несколько раз пересекались на выставках.

– Этот портрет интересен тем, что написан в стилистике Матисса, влюблённого в орнаментальные ткани. В различных его произведениях встречаются орнаменты, например, в "Красной комнате", – рассказывает Вера. – В этом портрете тот же цветной контур и высокая степень упрощённости, отсылающая нас к русскому примитиву, к религиозным композициям. В 1909 году муж Наталии Гончаровой — Михаил Ларионов в работе, показанной на выставке "Золотое руно", нащупывает принцип искусства будущего. Он использует контрастные цвета, простые силуэтные формы. И Гончарова попадает под это влияние. Ларионов и Гончарова были среди первых, кто осознал, что за поиском "заземления" не нужно ехать за границу, потому что в русской культуре всё есть.

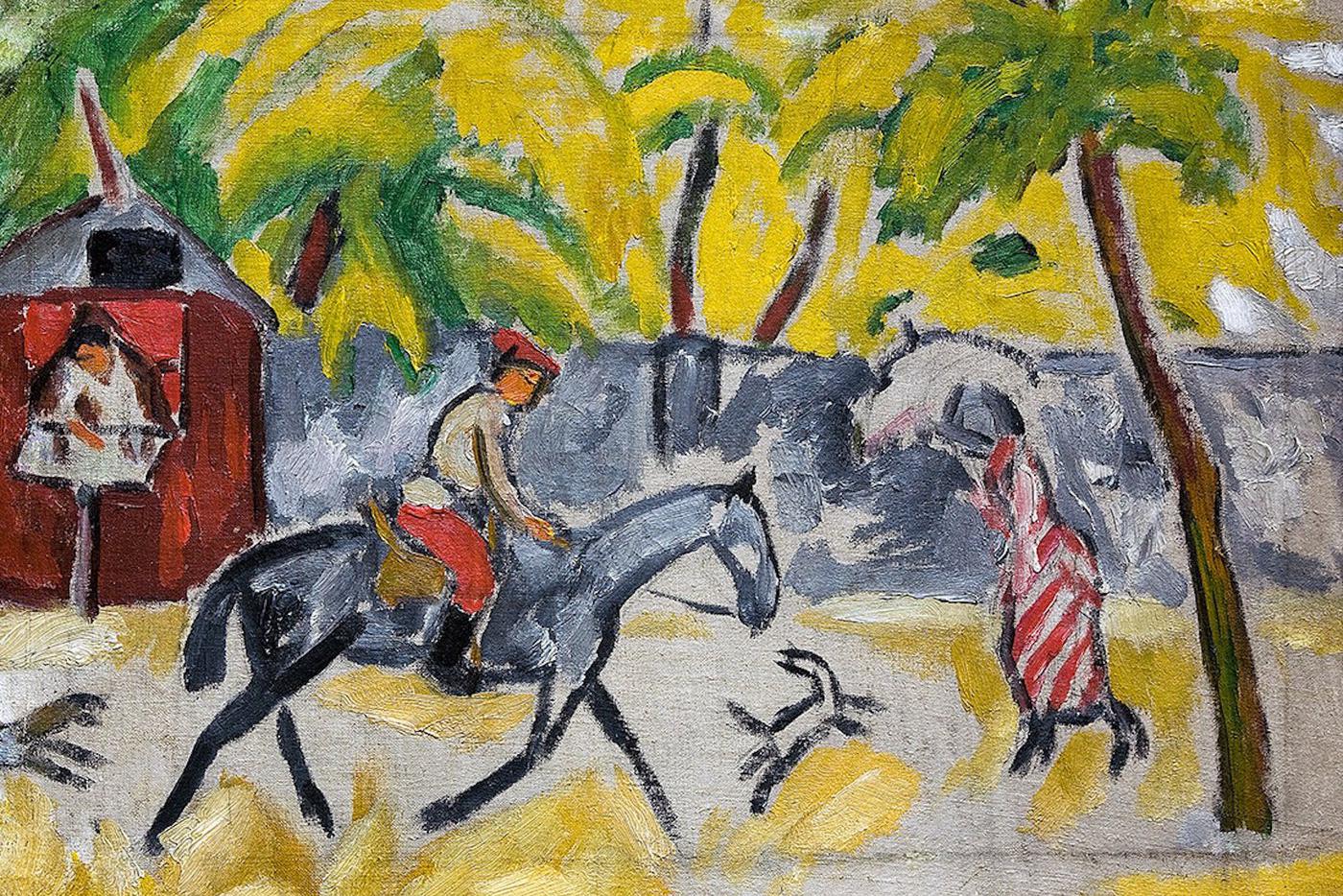

Михаил Ларионов "Улица в провинции"

По завершении последней выставки "Золотое руно" в 1910 году критики резко отзывались о творчестве Михаила Ларионова, поговаривая, что он близок к слабоумию. А всё потому, что он показал картины, на которых изобразил трактирные натюрморты, дерущихся пьяниц и провинциальные прогулки франтов.

– Помните лужковские баннеры над Тверской? Вся Москва была ими завешена. Представьте, идёте вы по Тверской, видите баннеры, а потом заходите в музей, ожидая прекрасного, а там опять баннеры. Мечтали увидеть высокое искусство, а вам показывают то, мимо чего только что прошли. Такое же ощущение преследовало посетителей выставок, столкнувшихся с картинами Ларионова, в том числе и с "Улицей в провинции", – говорит Вера. – Ларионов понимал, что упрощённая форма, насыщенный колорит, когда свет выражен цветом, накалённые эмоции – общая тенденция в мировом искусстве.

В поисках своего художественного языка, Ларионов схлопывает пропасть между высоким искусством и реальной жизнью. Он тащит эту жизнь в музей. Когда Михаил Ларионов вместо объёма пишет плоскость, вместо светотеневой моделировки – контур, вместо сложенных форм – почти пиктограммы, он постепенно приводит картину к знаку. Отсюда рукой подать до супрематизма Казимира Малевича, цветописи Ольги Розановой и даже до первой абстракции Василия Кандинского, который начинал с переработки лубковых картин.

– Именно это искусство поражает европейцев, потому что с 1909 года Михаил Ларионов и Наталия Гончарова ездят в Париж оформлять "Русские сезоны" Сергея Дягилева. Их декорации французская публика принимает с восторгом. И это первый рык русского авангарда, который благодаря национальной традиции лубка и иконы оставался русским, при этом благодаря яркости и созвучности французским фовистам оказался понятным всему миру и стал определяющим вектором развития всего русского искусства XX века.

– Яркие произведения фовистов пугали. Через цвет, художник вторгался со своими эмоциями в пространство зрителя. Для человека начала века — это слишком тесный контакт. Ведь раньше художник всегда оставался позади своего произведения. В фовизме автор глубоко персонализирован. Это чувственное искусство. Это картины, которые надо смотреть не умом, а сердцем. Вера Рябинина, куратор выставки