Брускин, Кабаков, Пивоваров, Пепперштейн, Новиков, Чуйков – вот далеко не полный список классиков советского и российского художественного концептуализма, работы которых собрали в залах Мультимедиа Арт Музея. Разброс и масштаб имён так широк, что эту экспозицию вполне можно назвать своеобразной азбукой современного искусства. И её название по работе цикла Гриши Брускина "Фундаментальный лексикон" на это прямо намекает.

Этот цикл – своего рода буква "А" в алфавите современного отечественного искусства. Начатый в 1986 году, "Фундаментальный лексикон" уже через два года участвовал в первых торгах аукциона "Сотбис" в Москве, который стал поворотным событием в художественной жизни СССР. Картина Брускина, представляющая собой визуальный каталог символов советской эпохи, была продана за рекордную на тот момент для современного русского искусства сумму свыше $400 тыс. и сразу обрела статус культового произведения (на выставке в МАММ показана одна из работ цикла).

– В первую очередь "Сотбис" было интересно то, что адаптировало в современном искусстве уникальный советский опыт, который до этого был скрыт для западной публики за "железным занавесом", – поясняет успех работы искусствовед, историк фотографии и заведующий отделом культурно-просветительных программ МАММ Никита Слинкин.

Экспозиция охватывает период с 1950-х по 2020-е годы и отражает основные, "фундаментальные" художественные стратегии и направления современного отечественного искусства. Работы признанных классиков Эрика Булатова, Олега Васильева, Владимира Янкилевского, Михаила Рогинского соседствуют с произведениями художников следующего поколения, чьё творчество сформировалось накануне и во время Перестройки, прежде всего — в легендарном сквоте в Фурманном переулке. Это три участника знаменитой группы "Мухоморы" — Константин Звездочётов, Сергей и Владимир Мироненко, Сергей Волков, чьё творчество стало стилеобразующим для московской арт-сцены конца 1980-х — 1990-х годов.

Параллельно в северной столице формировалось своё оригинальное течение "Новые художники", во главе которого стоял Тимур Новиков. Вслед за призывами футуристов 1920-х годов сбросить классиков с корабля современности он заявлял: "Кто не с новыми — тот стар. Он — материал для перекомпозиции". Сформулированный им метод перекомпозиции был направлен на то, чтобы "организовать новое искусство из старого". На выставке показывают сразу несколько шелкографий легендарного мастера.

Также в МАММ показывают работы художников, формирующих художественный ландшафт последних десятилетий, — Павла Пепперштейна, Ирины Кориной, Александры Паперно и других. Каждый из них – автор своего концептуального языка, работающего с различными культурными кодами. Так, например, Ирина Корина в серии "Временные явления" отсылает к образам советской эпохи, используя узнаваемые шрифты 1920–1980-х годов и превращая свои графические объекты в подобие советских календарей.

Важно отметить, что на выставке собраны работы из частного Фонда Синара, коллекция которого сегодня насчитывает более 2000 произведений. Присутствие произведений именно из частного собрания на выставке не случайно. История современного российского искусства до сих пор не написана и недостаточно отрефлексирована, а основная масса работ современных классиков находится именно в частных коллекциях. Такие собрания помогают увидеть весь спектр произведений актуальных художников и заодно попытаться их систематизировать и теоретически осмыслить. Часть картин, представленных на выставке в МАММ, показывается в России впервые.

Что ещё можно увидеть на выставке

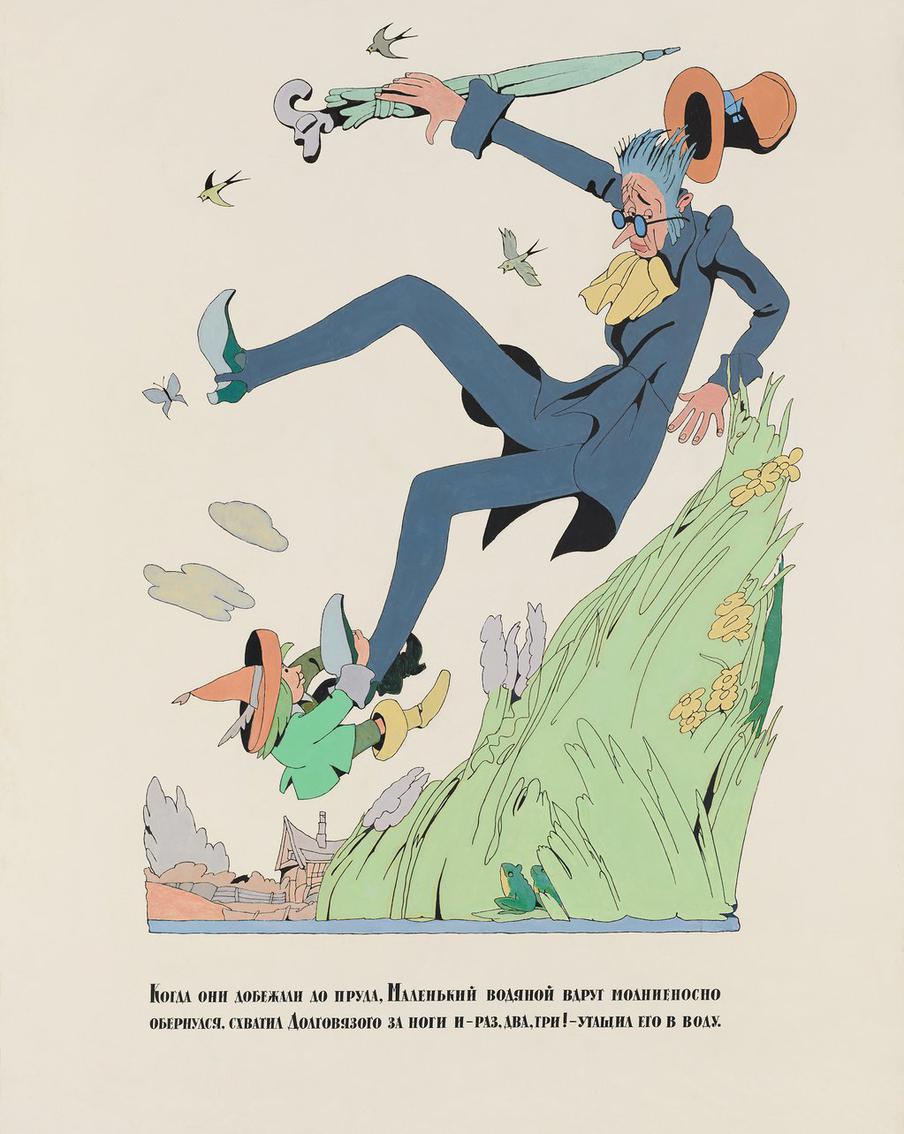

Илья Кабаков

Почти все советские концептуалисты подрабатывали для детской книги, и Илья Кабаков не был исключением. Эта иллюстрация, увеличенная до размеров художественного полотна, отчасти отражает иронию самого Кабакова по отношению к данной работе.

Юрий Злотников

Юрия Злотникова интересовала ядерная физика, первая его работа так и называлась – "Счётчик Гейгера". На счётчик это абстрактное изображение, конечно, не было похоже, но отражало увлечённость художника идеей того, что всё в этом мире определяется движением невидимых частиц. И такие, чаще всего не осознаваемые и невербализованные, процессы художник и пытается отобразить на своих картинах. Например, его интересовала стадия формирования мыслей, когда они ещё только проявляются – как они выглядят? Эти изображения рассеянных по полотну ярких точек и штрихов – и есть попытка представить, как наши мысли формируются из чего-то неясного во что-то более определённое.

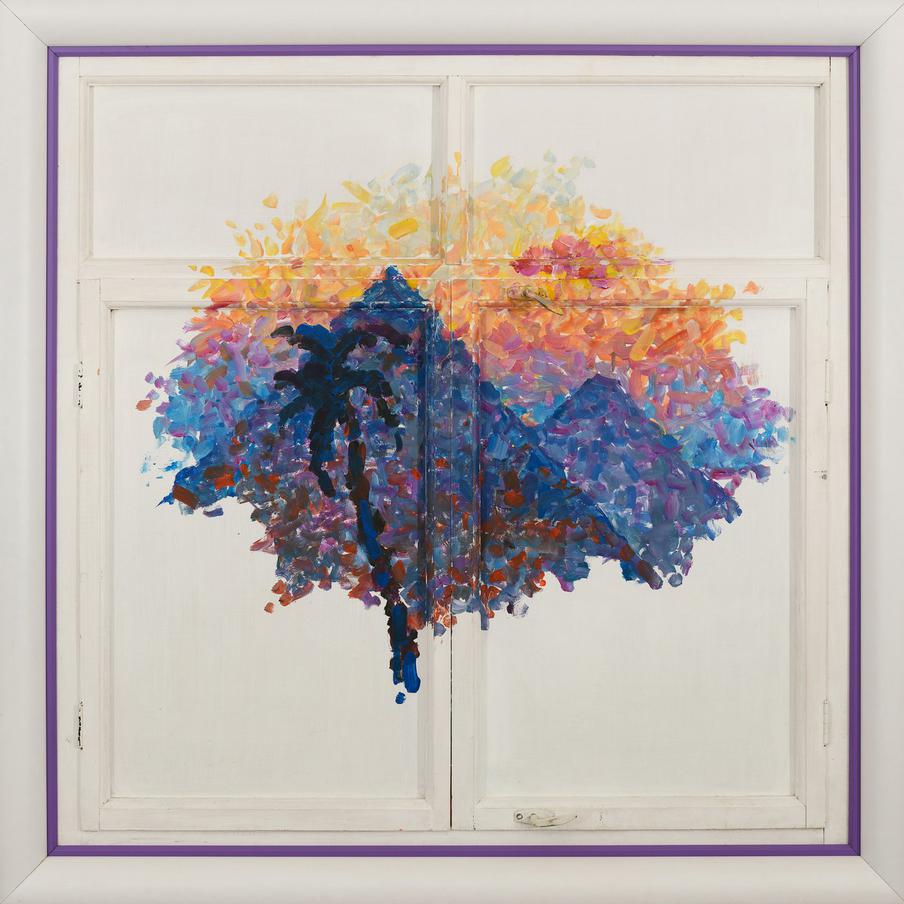

Иван Чуйков

Иван Чуйков – один из художников, работающих с проблематикой картины как таковой, с тем, как картина отражает действительное и вымышленное. Чуйков – последователь идей Владимира Фаворского, который понимал картину как живописное пространство, в которое мы проникаем через плоскость полотна. Но при этом Чуйков концептуалист, и поэтому ему интересно деавтоматизировать восприятие живописи, поиграть с понятиями. В этой работе он отталкивается от клише "картина из окна", создавая картину на окне.

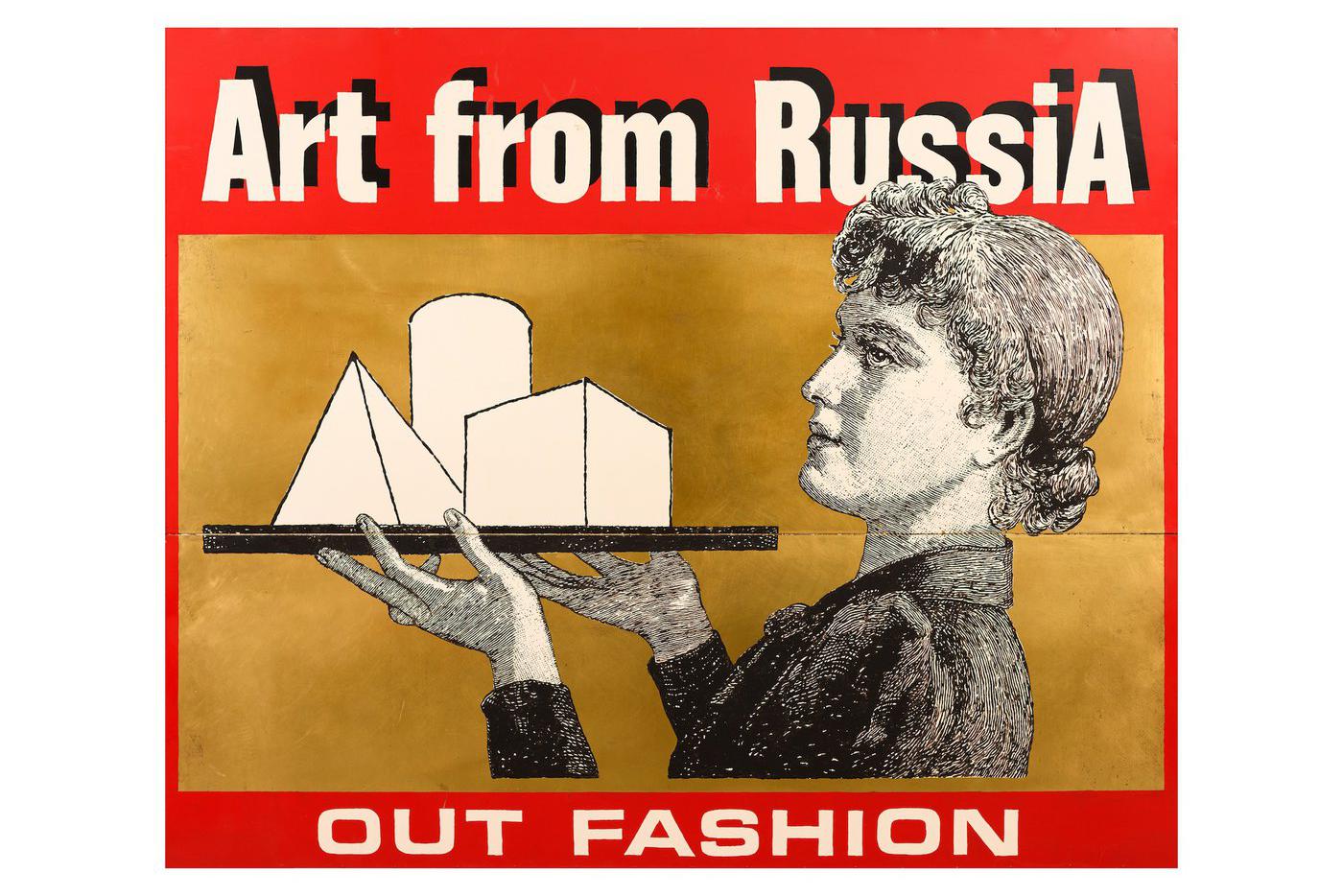

Сергей Мироненко

Официантка из викторианской книжной иллюстрации, красный цвет советского флага, золото русских икон – все эти клише собраны вместе на импровизированной журнальной обложке, утверждающей, что русское искусство всегда вне моды.