На Манежной площади в нескольких метрах под землёй скрывается сокровищница – с уникальными кладами, спрятанными аж несколько веков назад теми, кто когда-то жил здесь. Спускаешься в музей и упираешься в "историю": в основе экспозиции огромные фрагменты двух белокаменных мостов, найденных во время археологических раскопок в 1990-х. Оба моста назывались Воскресенскими – один более древний, 1602 года, построенный при Борисе Годунове. Второй возник на его месте в 40-е годы XVIII века. Мосты получили своё название от Воскресенских ворот, на которых была икона Воскресения Христова.

– Когда-то на этом месте протекала речка Неглинка, или Неглинная, и, как считают исследователи, ещё 500 лет назад через неё был мост. Сначала деревянный, потом белокаменный, – рассказывает Александр Афанасьев, заведующий сектором научно-просветительской работы Музея археологии Москвы. – При Годунове активно велось белокаменное строительство, и этот мост – один из первых каменных мостов в Москве. В 1740-х его, сильно обветшавший, реконструировали по проекту архитектора Петра Фридриха Гейдена. Строили из кирпича, а облицовку делали из белого камня. Было пять арок, через одну из которых протекала Неглинная. В 1817–1819 годах шла перестройка Москвы после пожара 1812 года. Неглинную заключили в трубу, а верх Воскресенского моста разобрали, чтобы выровнять площадь. И сегодня сохранились лишь части нескольких арок, которые мы можем видеть в музее.

Вокруг мощных древних фрагментов мостов выставлены витрины с кладами, найденными в центре столицы. Денежные сбережения, спрятанные на чёрный день, и различные вещи – предметы быта, оружие и украшения. Александр Афанасьев говорит, что обстоятельства, при которых они были зарыты, не знает никто, учёные могут лишь предполагать, кем и зачем эти клады спрятаны.

95 тысяч копеек и 9,5 млн огурцов

"Клад Старого Гостиного двора" по количеству обнаруженных в нём копеек до сих пор считается самым крупным среди найденных. Зарыт был в 1640-е годы, а найден весной 1996 года во время раскопок и ремонтных работ недалеко от Гостиного двора. Специалисты обнаружили два сосуда. Один – из белой глины, другой – из меди. Когда открыли, внутри оказались заточены 95 тысяч серебряных копеечек.

– Оба кувшина были заполнены копейками больше чем на половину, – объясняет эксперт. – 400 лет назад, начиная со времени регентства Елены Глинской, матери Ивана Грозного, копейка являлась главной ходовой монетой, носили их не только в мешочках, но и за щекой, чтобы не украли. На одну копейку можно было купить 100 огурцов или один лимон, потому что лимоны стоили очень дорого.

В сосудах были собраны копейки времени Ивана Грозного, Фёдора Ивановича и Бориса Годунова. По одной версии, спрятавший был связан со сбором монет, по другой – это был состоятельный купец или гость, как называли в те времена богатых представителей купеческого сословия.

– Помимо 95 тысяч копеек нашли ещё и 335 иностранных талеров, западноевропейских серебряных монет, которые чеканили в Дании, Польши, Германии и Норвегии, – уточняет Александр. – В Москве на них ничего не покупали, их плавили на серебро и делали из них, например, те же самые копейки. Потому как своего серебра не было. В этом же кладе была и посуда: различные сосуды, чаши, ступы, стаканы. Причём часть посуды сделана как иностранными ювелирами, так и русскими мастерами.

Пищало и шлем кавалериста

Прятали не только деньги, но и ценные и дорогие вещи – таков "Ипатьевский клад", зарытый на рубеже XVI–XVII веков. Найден в 1969 году во время раскопок в Ипатьевском переулке. Клад хранился в метровом деревянном бочонке в погребе одного из дворовых строений на глубине около 4 метров. В нём и бытовые предметы, например сошники, сковорода или рукомой, и вещи военного назначения, такие как ствол пищали и шлем.

– Пищаль – одно из древних ружей, известных нам, действительно при выстреле издавало пищащий неприятный звук, отсюда и название, – рассказывает Александр. – Это одно из первых типов мушкетных ружей, которые у нас когда-либо использовались. Здесь же военные засапожные ножи, их прятали за сапог, чтобы использовать неожиданно в бою. Боевые топоры, стремена для верховой езды. Не исключено, что хозяином этого клада был кавалерист.

159 колец и древние заколочки

"Клад ста колец", спрятанный в XVI–XVII веках, был найден на территории Чижевского подворья, на Никольской улице, совсем недавно, в 2024 году: 158 медных заготовок для перстней и один перстень – с гравировкой птички.

– Вместе с перстнями был обнаружен воск, необходимая составляющая для того, кто делал украшения, – рассказывает Александр Афанасьев. – В XV–XVII веках ювелирное дело было очень почитаемым. Скорее всего, этот клад сам ювелир и спрятал.

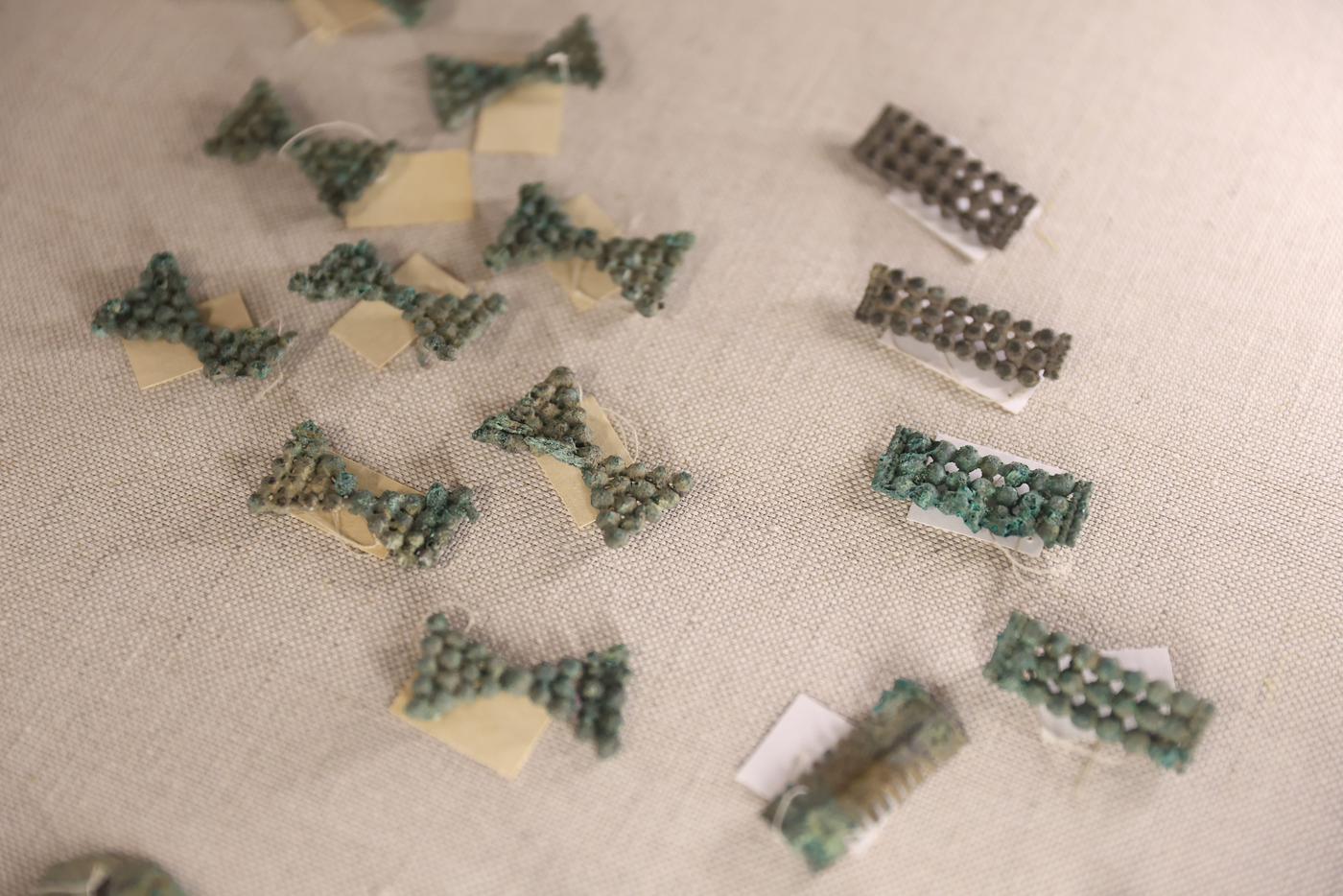

Кстати, гордость нашей экспозиции – клад женских украшений с территории городища Алтухово. В те времена здесь до славян проживали финно-угорские народы – представители дьяковской археологической культуры. И эти "бантики", покрытые патиной, датируемые III веком нашей эры, вероятно, служили женщинам заколочками для волос, а изделие, похожее на небольшой гребешок, носили в районе пояса, как пряжку.