"Экий богатырь", – сказала Екатерина II, благословив новорождённого внука Николая. Через несколько месяцев после его появления на свет императрица ушла из жизни, успев, правда, заказать для отпрыска подарок – позолоченный серебряный чайно-кофейный сервиз из девяти предметов, который сегодня можно увидеть на выставке в Государственном историческом музее. В соседней витрине – письма маленького князя. "Любезная Маминька! Пожалуйста, приезжайте скорее к нам, мы скучаем об вас. Николай. Да, Маминька, это всё правда. Михаил", – такое милое письмо, аккуратно выписанное чернилами детским почерком, пишут императрице из Павловска братья-цесаревичи – семилетний Николай и пятилетний Михаил.

Именно такими, совершенно неизвестными широкой публике деталями и замечательна эта выставка, цель которой состоит в том, чтобы показать незнакомого читателям учебников истории самодержца. Таков же и парадный портрет Николая кисти Джорджа Доу, встречающий нас у порога в начале экспозиции: в этом молодом, с очень мягким взглядом голубых глаз человеке ещё трудно узнать того уверенного самодержца, армия которого одержала победу во всех пришедшихся на его правление пяти войнах. Сложно его узнать и в портрете розовощёкого девятнадцатилетнего юноши в мундире, который рвался на фронт Отечественной войны 1812 года и получил от родителей разрешение туда отправиться с братом Михаилом только к концу военных действий в Европе. "Радости нашей, лучше сказать сумасшествия, я описать не могу; мы... точно перешагнули одним разом из ребячества в жизнь", – так он описывает свою поездку в действующую армию.

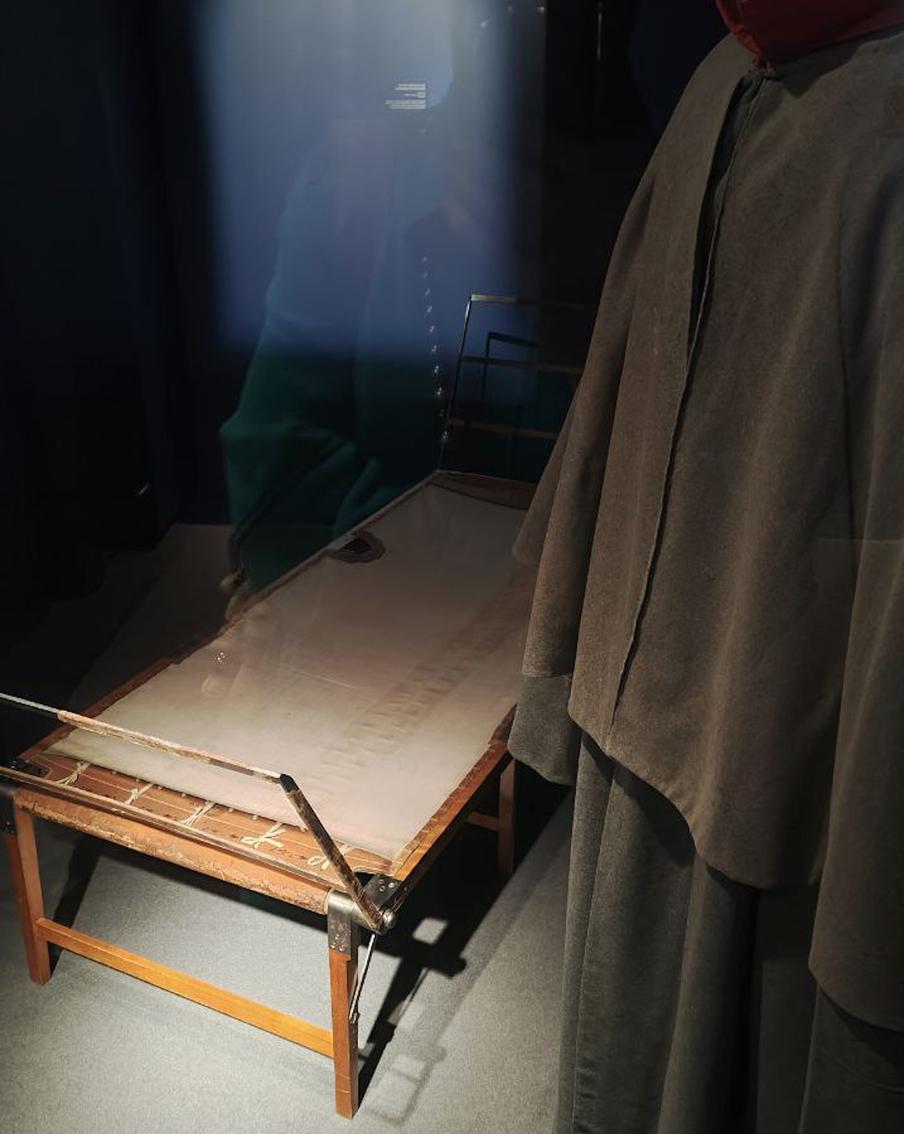

Император богатейшей из империй, не жалевший средств на обожаемую супругу, в отношении себя был очень самокритичен и аскетичен – с самого детства. "В арифметике урок был довольно хорош, а письмом я недоволен по многим непростительным для великого князя ошибкам", – такую дневниковую запись делает десятилетний Николай в своей учебной тетрадке по российской истории. Привязанность к спартанскому образу жизни он сохранил до последних дней: даже во дворце он спал на походной кровати. Фрейлина императрицы, баронесса Мария Фредерикс, вспоминала: "Спал он на тоненьком тюфячке, набитом сеном. Его походная кровать стояла постоянно в опочивальне августейшей супруги, покрытая шалью... Последние годы он жил внизу под апартаментами императрицы, куда вела внутренняя лестница. Тут он одевался и работал, тут же он и скончался". Можно было бы подумать, что к Николаю I тоже оказался применим известный апокриф о непритязательности великого человека в быту, однако на выставке есть прямое доказательство слов баронессы – та самая складная походная кровать, привезённая из Петергофа, узкая и тонкая, а ещё набросок обстановки комнаты императора и его серая шинель, заменявшая ему домашний халат, которого у него никогда не было.

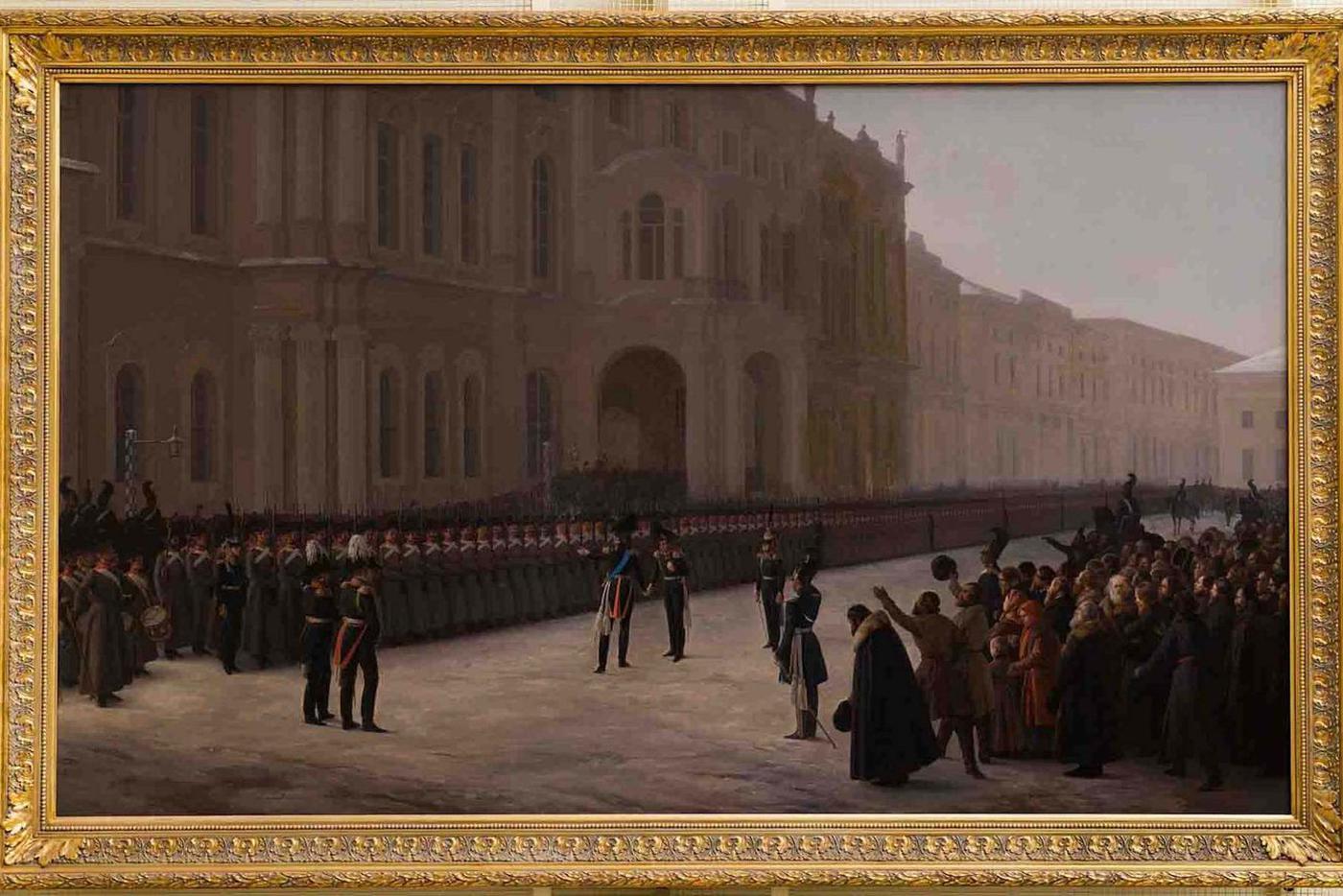

Известно, что в советской исторической науке оценка фигуры Николая I несла устойчивый отпечаток восстания декабристов на Сенатской площади. Характер его правления определяло именно это случившееся в первый день на престоле трагическое событие, вызвавшее у молодого царя стойкое неприятие всего, что намекало на возможность анархии. Бывший превосходным инженером и любивший рисовать, как и его мать Мария Фёдоровна (на выставке есть несколько рисунков Николая I), он даже в этот день умудрился сделать карандашный набросок построения батальона Преображенского полка, который не поддался агитации декабристов и встал на защиту Зимнего дворца по получении известия о мятеже. На выставке в ГИМе есть написанная с этого рисунка картина французского художника Адольфа Ладюрнера, заслужившего симпатии царя своими полотнами с изображениями военных парадов и войсковых будней. Стремившийся к идеалу в правлении, Николай I точно так же следовал образу идеальной армии.

Формальным поводом для восстания декабристов стал 25-дневный период междуцарствия между смертью Александра I и вступлением на престол его младшего брата Николая. Историки до сих пор гадают, почему Николай не захотел сразу после смерти императора обнародовать написанный им за два года до того манифест об отказе от престола Константина и передаче власти Николаю, зачем Николай привёл к присяге Константину госучреждения и войска, дожидаясь от живущего в Варшаве брата подтверждения его нежелания править... Как бы то ни было, эти 25 дней русской истории оставили после себя абсолютно уникальные раритеты – в частности, так называемый константиновский рубль, который успели отчеканить на монетном дворе с надписью "Божией милостью Константин I, император и самодержец Всероссийский". Материалы о чеканке "константиновского" рубля были засекречены Николаем I, и только спустя почти 55 лет его старшим сыном и наследником престола Александром II всего пять сохранившихся монет были распределены между несколькими владельцами. Сегодня в российских музейных собраниях остались только два "константиновских" рубля – в ГИМе и Эрмитаже. "Ценность его настолько высока, что мы не решаемся представить его в постоянной экспозиции", – говорит об этой абсолютной нумизматической редкости генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

"Главное на выставке – это личность императора, его влияние на развитие страны и его личная жизнь. Это человек, который принял престол как необходимость постоянного служения, который считал себя служакой на троне. Название выставки "Идеальный самодержец" не о том, что мы считаем его идеальным во всех проявлениях человеком, а о том, что он придумал себе образ идеального самодержца и старался ему следовать". Константин Игошин, куратор выставки, старший научный сотрудник отделов истории России XIX – начала XX вв. ГИМ

Несколько небольших отведённых под экспозицию залов через красноречивые детали показывают знаковые события тридцатилетнего правления Николая I, которые многими уже позабыты, но ярко характеризуют его эпоху. Раскрытый на титульном листе толстенный первый том "Полного собрания Законов Российской империи" намекает на одно из главных достижений Николая I во внутренней политике – кодификацию законодательства, которую до него последний раз проводили больше 250 лет назад. О том, что именно при Николае I в России появились первые железные дороги, напоминают модель первого царскосельского поезда и необычные пассажирские билеты, сделанные из латуни. Начало строительства храма Христа Спасителя, возведение Нового Эрмитажа – первого в России здания, специально построенного для публичного художественного музея, утверждение триады "православие, самодержавие, народность" как основы государственной идеологии, появление оригинального государственного гимна Российской империи "Боже, царя храни" – до этого музыка у гимна была британской... И множество трогательных деталей, касающихся частной жизни монарха, который – редкость для венценосных особ – был женат на женщине, которую любил и с которой был счастлив в браке всю жизнь.

Выставка не касается того, что знакомо каждому со школьной скамьи, но о чём тоже стоит здесь напомнить, – расцвета русской литературы, золотой век которой с именами Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя и Толстого пришёлся именно на Николаевскую эпоху с её, как это ни парадоксально, жёсткими цензурными законами. "Золотым" время николаевского правления стало также для науки, экономики, промышленности и торговли, несмотря на всё его противоречивое сочетание консерватизма и реформаторской политики.

Что ещё можно увидеть на выставке

Серебряный позолоченный сервиз – один из четырёх детских сервизов, созданных по заказу императрицы Екатерины II для подарков внукам. В своих воспоминаниях Николай I писал о бабушке-императрице: "Я родился и думаю, что рождение моё было последним счастливым событием, ею испытанным. Она желала иметь внука. Я был, говорят, большой и здоровый ребёнок".

Для различных помещений Сената были изготовлены два одинаковых тронных кресла. После событий 1917 года их передали в Исторический музей и музей резиденции Царского Села. Во время Великой Отечественной войны царскосельский раритет был утрачен.

Изначально билеты первой российской железной дороги были из тонких пластинок латуни, в обиходе их называли "жестянками". Пассажиры покупали их в кассе, предъявляли кондуктору, а по прибытии на место назначения сдавали. Менявшуюся числовую информацию на билетах писали масляной краской. Пассажирские поезда в России в 1840-е годы имели вагоны четырёх классов: вагоны I и II класса делились на отделения и были рассчитаны на 8 и 10 человек в купе, в вагонах III класса помещалось 12 человек, а вагоны IV класса не имели крыши, имели низкие стены и вмещали на деревянных скамьях не менее 40 человек.

Николай I скончался 18 февраля (2 марта) 1855 года в Зимнем дворце от гриппа, осложнённого воспалением лёгких. Фрейлина Анна Тютчева, допущенная к телу монарха в день его кончины, описала свои впечатления в дневнике: "Император лежал поперёк комнаты на очень простой железной кровати. Голова покоилась на зелёной кожаной подушке, а вместо одеяла на нём лежала солдатская шинель. Казалось, что смерть настигла его среди лишений военного лагеря, а не в роскоши пышного дворца".