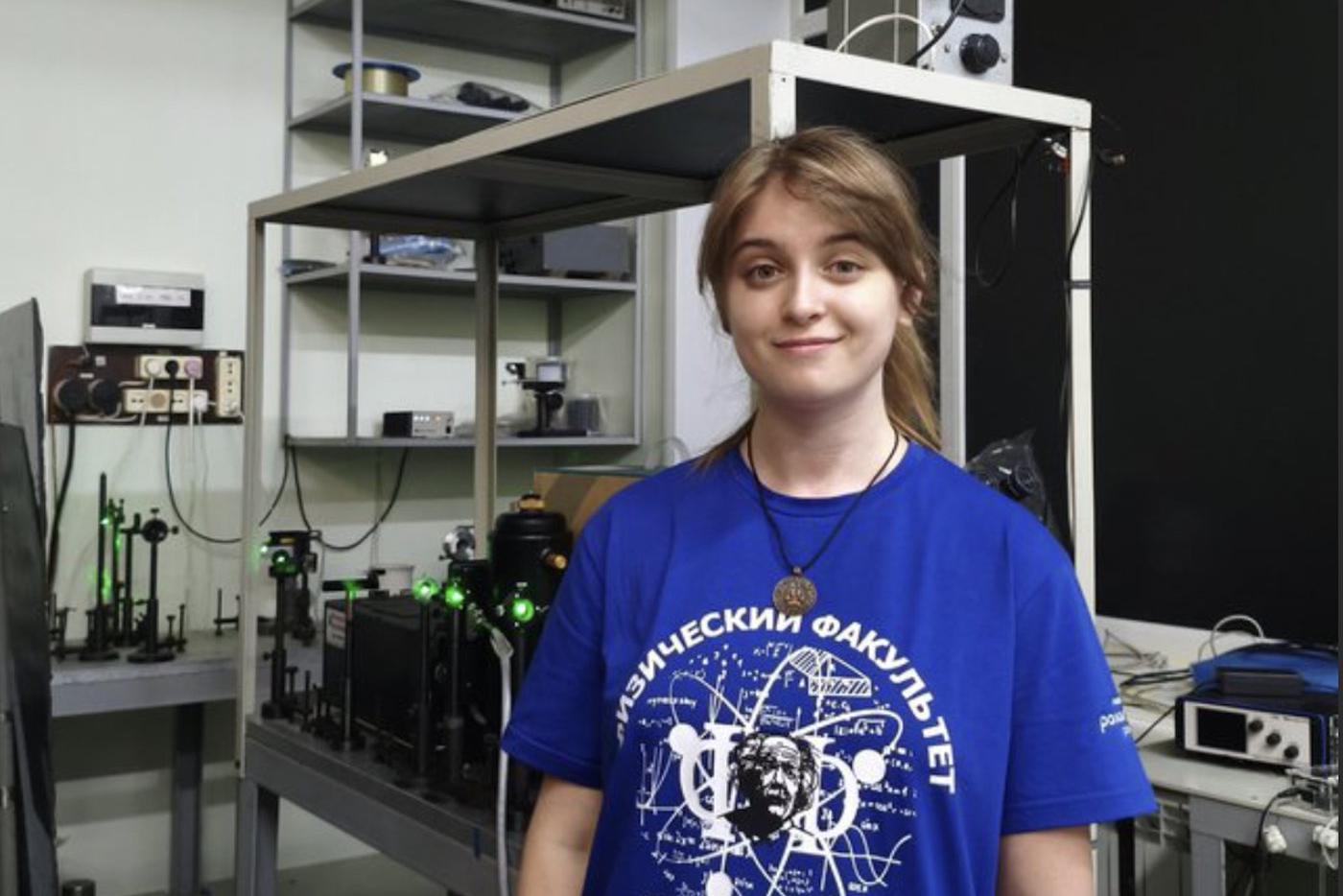

Со стороны кажется, Анастасия не знает другой жизни, кроме лабораторной. Иногда ездит в деревню, с радостью участвует в певческих конкурсах университета. Но очевидно, что интересует её наука, которой она готова посвящать всю себя.

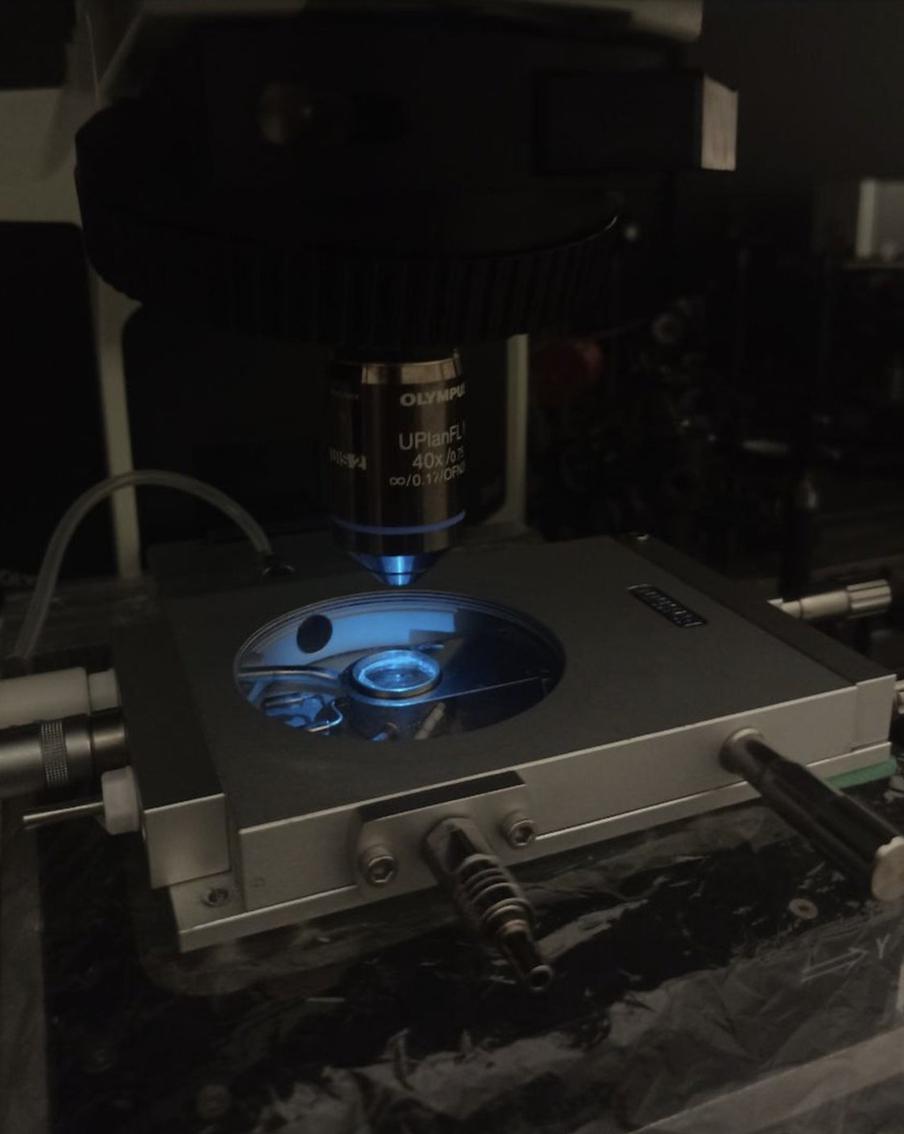

– Я пытаюсь понять, каковы возможности оптической спектроскопии для решения биологических задач, – призналась Настя Metro. – Спектроскопия – наука о взаимодействии электромагнитного излучения с веществами, её методы находят широкое применение для неинвазивных исследований биологических объектов, в том числе в медицине. Когда пытаешься осмыслить новый объект, постоянно сталкиваешься с несостыковками, проблемами в понимании его природы, поэтому приходится закапываться глубже, пытаться понять что-то самой. Это меня и влечёт.

Криоконсервация и диапауза

В этом году были опубликованы результаты нового уникального исследования, в котором принимала участие Анастасия. Учёные выяснили, как криоконсервация влияет на метаболизм (или обмен веществ) мышиных эмбрионов. В конце июня Омельченко защитила диплом на эту тему.

Наши учёные первыми в мире применили метод комбинационного рассеяния света дейтерированных меток для исследования эмбрионов – фактически, "кормили" эмбрионы маркированными молекулами, чтобы можно было понять глубину изменений их метаболизма.

– Метаболизм – это превращение одного вещества в другое внутри организма, – рассказывает Metro Настя. – Эмбрион в простейшем представлении – как и любая биологическая клетка – смесь миллионов молекул, каждая из них участвует в различном наборе превращений. И когда мы хотим отследить, как во время обмена веществ одно соединение преобразуется в другое, то отделяем их от других органических молекул. Это сложная задача, чем-то похоже на поиск человека в толпе. И чтобы упростить процесс, мы даём такому человеку "флаг", маркируем его, чтобы выделить на фоне толпы. В спектроскопии удобно пользоваться такими флагами – дейтерированными метками, молекулами, в которых некоторые атомы водорода были заменены на тяжёлый дейтерий. Меченые молекулы имеют отличный от обычных молекул спектр, позволяющий отслеживать их природу и количество. Мы "кормим" эмбрионы различными метками (например, тяжёлой водой) и смотрим, во что они преобразуются под воздействием внешних факторов (в частности, криоконсервации).

Благодаря эксперименту стало понятно, что происходило с эмбрионами во время замораживания. Как известно, криоконсервация – технология, которая используется для заморозки и хранения биоматериала при сверхнизких температурах.

– Удалось выяснить, что в первые сутки после криоконсервации у эмбрионов замедлялось накопление глюкозы на всех этапах развития, при этом криоконсервация не оказывала значимого влияния на синтез белков, – пояснила Омельченко.

Также наблюдалось усиление накопления жирных кислот на высоких стадиях развития эмбриона. Фактически, жирные кислоты перерабатываются хуже — клетка словно "решает" накапливать их, а не использовать. Эти данные важны, поскольку сейчас всё больше биоматериалов (в медицине, сельском хозяйстве) замораживают для хранения или транспортировки. И исследование учёных поможет понять, как сохранить жизнеспособность таких клеток.

В рамках того же исследования было изучено, как на метаболизм эмбрионов влияет другое уникальное состояние – диапауза, то есть, остановка развития эмбриона в ответ на неблагоприятные условия, которая в природе встречается у примерно 130 видов млекопитающих. Как показали эмбрионы мышей с индуцированной диапаузой, синтез белка снижается примерно на 23 процента – по сравнению с обычными.

– В естественной среде диапауза позволяет синхронизовать появление потомства с благоприятными условиями, что повышает его выживаемость, – продолжает Настя. – При диапаузе неизбежно снижается метаболизм эмбрионов, однако, механизмы и природа диапаузы всё ещё исследуются. Таким образом, исследование метаболизма эмбрионов носит не только фундаментальный характер, но и может помочь усовершенствовать протоколы проведения криоконсервации и инициации диапаузы для сохранения биологического материала.

Супермены-тихоходки

Омельченко рассказала, что участвовала и во многих других научных проектах, поскольку методика спектроскопии – прорывная.

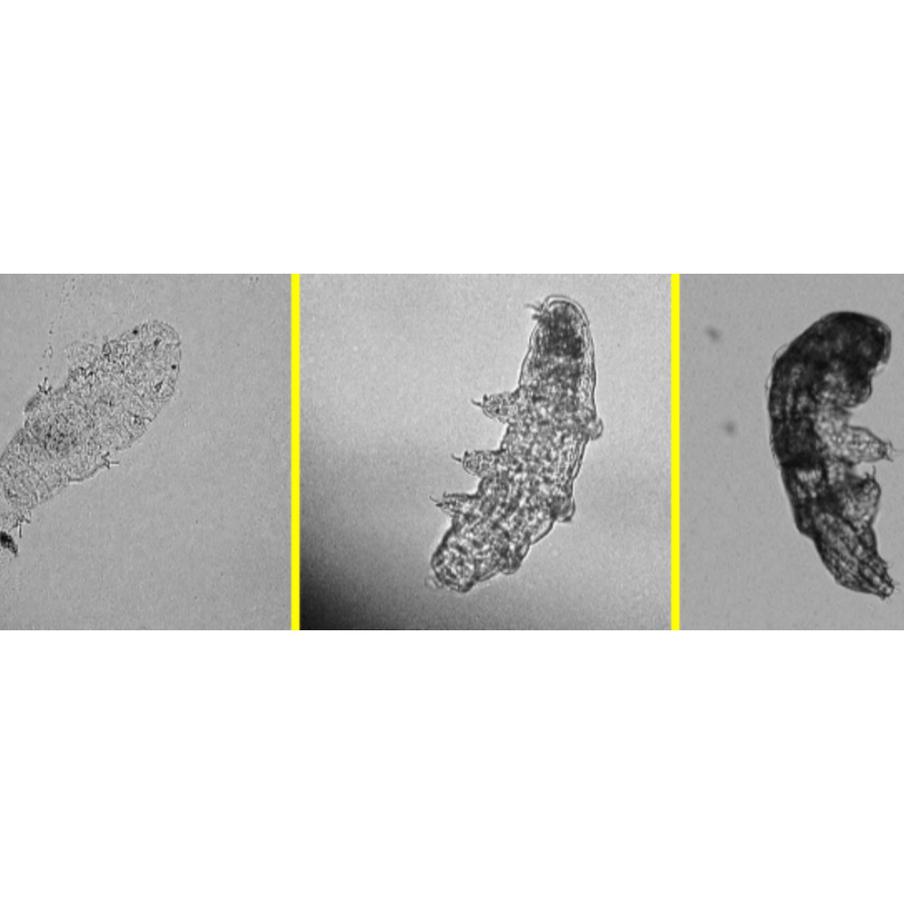

– Например, исследовали метаболизм одиночных клеток дрожжей в аэробных и анаэробных условиях. Дрожжи культивировали в присутствии тяжёлой воды разной концентрации, смотрели, как происходит синтез дейтерированных белков и липидов и наблюдали образование дейтерированного этанола. Также изучали микроскопических беспозвоночных – тихоходок, которые известны своей устойчивостью к экстремальным условиям окружающей среды.

Тихоходки способны выживать в "аду": в вакууме, в кипятке и в жидком азоте. Их не убивает высокий уровень радиации или большое давление. Но они обладают такой суперсилой лишь в состоянии криптобиоза (замедление уровня метаболизма под воздействием неблагоприятных условий или иных факторов окружающей среды). Поэтому изучение тихоходок в криптобиозе на молекулярном уровне – задача архиважная, и оказалось, что спектроскопия комбинационного рассеяния света позволяет это.

– На тихоходках мы использовали зелёные и красные лазеры, что позволило избежать паразитных вкладов фотолюминесценции. А для временного обездвиживания животных мы провоцировали криптобиоз – добавляли в среду хлорид кальция, – рассказывает Анастасия. – Пока о результатах исследования говорить не могу, но они – интригующие!

Справка

По словам Омельченко, к науке она пришла на втором курсе, когда началась практика в научных институтах.

– В учёбе на физфаке меня больше привлекало именно проведение экспериментов – можно своими глазами увидеть что-то красивое и необычное, и попробовать объяснить наблюдаемое через базовые принципы, а самое главное – поработать руками. В настоящую лабораторию я попала на третьем курсе – после распределения на кафедры (я выбрала кафедру квантовой оптики) нам проводили экскурсию в институте, где я познакомилась с лабораторией. Меня привлекло исследование эмбрионов мыши с помощью оптической спектроскопии – это было здорово, никак не ожидала встретить биологические направления в институте "автоматики и электрометрии" (а я любила в школе биологию). Работа очень интересная и разнообразная – помимо проведения эксперимента (а это подготовка образцов, юстирование экспериментального стенда, бесконечное исправление возникающих косяков и т.д.) необходимо проанализировать и интерпретировать экспериментальные данные, изучить кучу литературы по теме и оформить результат в виде статьи или презентации. На каждом этапе появляются новые задачи, и порой – помимо знаний физики или биологии – необходимо применить творческий подход для их решения. Я бесконечно восхищаюсь старшими коллегами, которые по специальности – физики, а по факту – мастера на все руки! Конечно же, порой времени на остальную активность остаётся не очень много, однако время выделить можно (а физическая активность вообще помогает разгрузиться). Например, в качестве "второй" деятельности я пою в Вокальной студии НГУ – это сообщество таких же студентов, которые поют "а капелла" всё что угодно и для души. Это поднимает настроение и восстанавливает силы для новых научных дел!

Анастасия Омельченко – выпускник бакалавриата и магистратуры физического факультета НГУ (кафедра квантовой оптики). Работает под руководством научного руководителя, кандидата физико-математических наук Окотруба Константина Александровича в лаборатории Спектроскопии конденсированных сред (заведующий лаборатории – доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Суровцев Николай Владимирович) в Институте Автоматики и Электрометрии СО РАН.

В рамках проекта с эмбрионами работали совместно с сектором криоконсервации и репродуктивных технологий (заведующий – доктор биологических наук Амстиславский Сергей Яковлевич) Института Цитологии и Генетики СО РАН.