Центральное место в книге занимают впечатляющие рассказы о спортсменах, сражавшихся на фронте в составе Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН).

Каждый герой ярко начинал карьеру в спорте, однако война вихрем врывалась в его жизнь, гнала на фронт, где в ужасающих условиях приходилось проявлять смекалку, выдержку, выжимать из тела максимум.

Несмотря на мясорубку, в которую советских граждан втянули нацисты, многим удалось остаться в живых, а после войны даже вернуться к любимому спорту и добиться выдающихся результатов, хотя ранения и контузии частично лишили их прежней силы.

Настенко смог мастерски нарисовать портрет каждого воина-спортсмена, создать ощущение, будто лично знакомишься с железными людьми, ковавшими Победу, и даже понимаешь, благодаря каким качествам они смогли пережить молох войны.

Знаю, Георгий, что вы очень долго погружались в тему "спортсмены на войне" – книга результат кропотливой работы. В чём были сложности при сборе фактуры?

– С некоторыми из этих героев войны и спорта я познакомился в 80-х и 90-х, ещё не придя в журналистику. На тот момент многие детали и обстоятельства их боевых действий всё ещё находились под грифом секретности. Подробности операций довольно многочисленного отряда ОМСБОН были обнародованы лишь в конце 1990-х. И то не все.

В некоторых случаях я не просто звонил "с улицы": "Я – корреспондент газеты, расскажите мне о войне". За меня иногда ходатайствовали довольно авторитетные люди. И всё равно некоторые из собеседников при первой встрече со мной старались отделаться дежурными фразами и стандартными ответами. Более того, у некоторых ещё свежи были воспоминания, как кто-то из их сослуживцев в узком кругу друзей и родственников что-то рассказывал о себе времён 1941–45-х годов и его за длинный язык упекли за решётку. А тут, понимаешь ли, пришёл с расспросами не профессиональный военный историк, а всего лишь спортивный корреспондент. Чего от него ждать?!

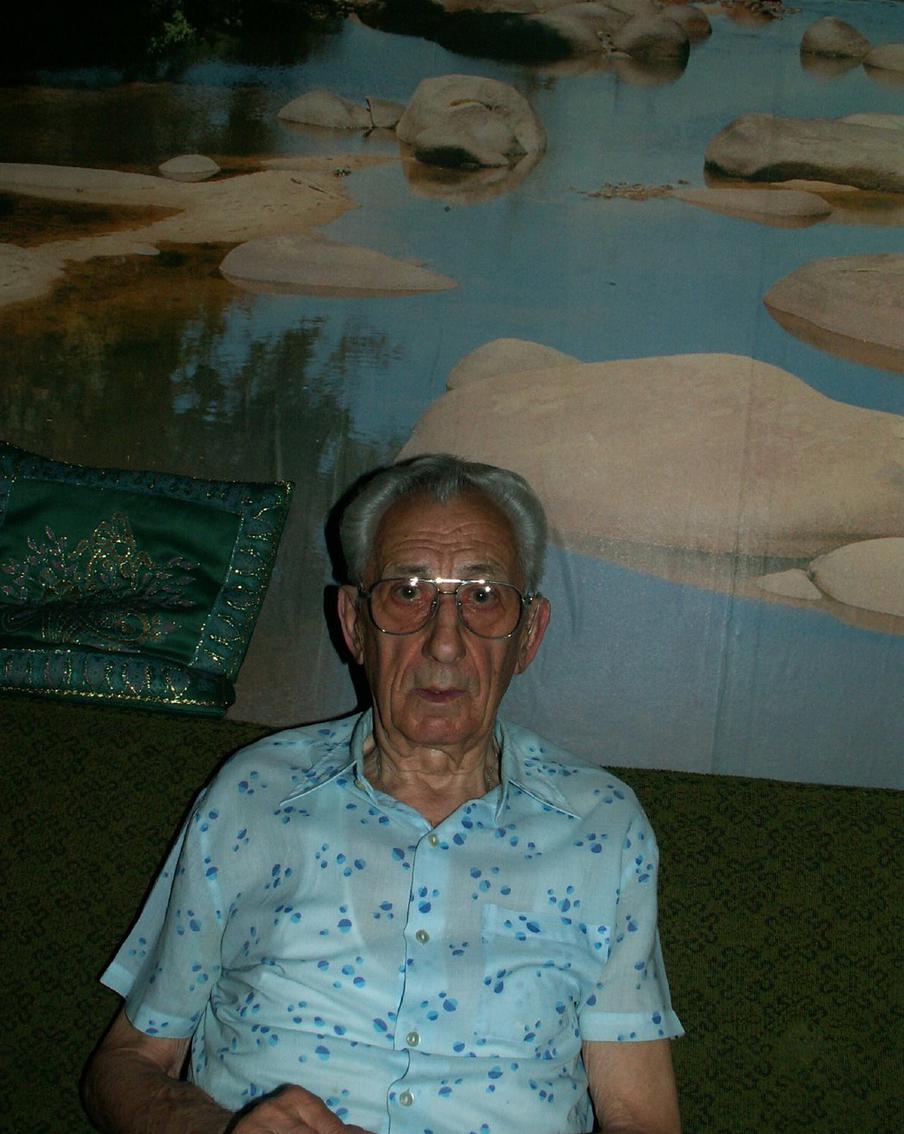

Но когда потом я передавал этому ветерану первую мою публикацию о нём, он читал её – и наши отношения становились всё более доверительными, порой даже дружескими. Во втором, а тем более в третьем-четвёртом интервью ветеран становился словоохотливым и откровенным со мной. В некоторых случаях я был даже первым человеком, кому он выкладывал наболевшее за много десятков лет. О самоуправстве либо необоснованной жестокости одних командиров и особенно комиссаров, об откровенной глупости других и даже об "особенностях" сталинской системы власти, калечившей судьбы миллионов граждан.

Эти рассказы впечатляли и шокировали меня даже в 2000-х, когда, казалось бы, всякого я уже наслушался и начитался. В итоге при подготовке этой книги к публикации редакторы издательства удалили из текстов подобные самые острые эпизоды: "Ты всё-таки должен понимать, что мы тут публикуем не триллер, а юбилейный выпуск к 80-летию Победы".

Но надо отдать им должное: сокращения в тексте делались ими аккуратно, грамотно и в целом не ухудшили яркость образов главных персонажей книги.

Вторая сложность: при первых моих встречах с ветеранами они ещё были бодры, в трезвом уме и хорошей памяти. Но 75–85 лет – такой возраст, когда у человека в самый неподходящий момент может случиться резкое ухудшение здоровья или даже он уходит из жизни. Внутренним чутьём я ощущал, что многие из моих собеседников готовы рассказать значительно больше, чем уже рассказали. Но в каких-то случаях мои публикации в газетах и журналах сильно ограничивались по количеству знаков в тексте, а о столь объёмном издании, как эта книга, я ещё год назад не мог и мечтать. А утомлять славных ветеранов своими расспросами, чтобы потом положить мою писанину "в стол", я просто не мог себя заставить. В других случаях я сам в силу разных причин оставлял эти беседы на потом.

О чём сейчас сильно жалею.

У обывателя есть представление, что спортсменам было проще на фронте – ведь они сильные, ловкие, быстрые. Они действительно выделялись?

– Многое зависело от того, в какие рода войск и подразделения они попадали. Но, даже попав в обычную пехоту, успешный в прошлом спортсмен, конечно, легче переносил утомительные ежедневные переходы на много десятков километров, со всей тяжёлой боевой выкладкой на себе. Ну а в отрядах ОМСБОН, выполнявших диверсионные операции в тылу врага, очень важно было иметь необычайную выносливость.

Зимой после взрыва моста, ж/д полотна или склада горючего диверсанты снимались со своего лагеря и на лыжах по бездорожью, по диким лесам в высоком темпе проходили километров 30–40 и лишь потом останавливались на отдых. Полицаи, специально обученные команды с собаками и даже вызванные на эти операции финские отряды лыжников физически не могли угнаться за нашими спортсменами-диверсантами.

А вот сцены рукопашных боёв из советских фильмов про войну вызывали у опытных специалистов этого дела иронический смех и раздражение. Особенно когда наши солдаты бросали немцев через себя. На самом деле с голыми кулаками в рукопашные схватки почти никогда не вступали.

Но надо отметить, что в 1941-м и начале 1942 годов, когда немцы имели подавляющее преимущество в авиации, артиллерии и прочих компонентах, наши в среднем были более успешны в рукопашном бою. Во-первых, немецкое командование в начале войны недооценило этот фактор и наши более умело действовали штыками, а особенно – сапёрными лопатками с заточенными краями. Это холодное оружие стало неприятным сюрпризом для немцев. Причём, согласно методике, следовало первые удары наносить врагу по рукам, а потом уже по голове, шее или туловищу. И главными методистами рукопашного боя были не боксёры и борцы, а фехтовальщики.

Второй фактор мне изложил один из героев этой книги Владимир Силин (советский и российский тренер, преподаватель и судья по спортивной гимнастике, воспитавший олимпийского чемпиона Иосифа Бердиева, полковник, на войне – инструктор-методист рукопашного боя. – Прим. ред.), а позже подтвердили другие серьёзные методисты и историки, в том числе немецкие. В довоенной Германии при бытовых конфликтах молодые парни больше надеялись на помощь полиции, тогда как в СССР, особенно в деревнях и рабочих посёлках, – на свои кулаки, иногда усиленные колом, кастетом или ломиком, в крайнем случае на друга или старшего брата. Кляузничать в милицию на уличных хулиганов у нас считалось делом не только малоэффективным, но и непрестижным, позорным для мужчины. Так что даже ослабленный голодом русский боец в драке имел психологическое преимущество над немцем.

"Силину, как опытному стрелку, прошедшему обучение на курсах военного факультета, доверили пулемёт "Максим", массивный, неудобный в транспортировке, но бой у этого оружия плотный, действие эффективное. Однажды Владимир и его напарник получили приказ: занять огневую позицию на верхушке колокольни. Пока затаскивали тяжеленный агрегат, немцы успели пристреляться. В результате взрывной волной Силина и его напарника сбросило с колокольни. Повезло, что приземлились в сугроб. Пришли в себя после двухсуточного пребывания в прифронтовом лазарете. Там условия лечения оказались очень простыми: либо помираешь и тебя хоронят, либо быстро выздоравливаешь и воюешь дальше. Ни лечения какого-либо, ни даже документа о факте ранения или контузии не дали. Пришёл в себя – значит здоров. Надо дальше воевать. Спустя 60 лет Силин в беседе со мной удивлялся тому, насколько легко перенёс он и его товарищи те физические испытания, которым они подверглись в 1941–1942 годах, особенно в первую военную зиму. В 30-градусные морозы воевал в сапогах с байковыми обмотками. Валенки выдали ближе к весне, когда уже при плюсовой температуре месили непролазную грязь".

........

Как командование относилось к спортсменам – пыталось использовать их "сверхчеловеческие" качества, бросать в самое "пекло"?

– В этом вопросе я не заметил отклонений от среднестатистического – бросать спортсменов в самое пекло или, наоборот, поберечь их. Но факт, что в 1943 году вышел указ Сталина о демобилизации специалистов высокой квалификации, работников творческих профессий и спортсменов высокого уровня. В том числе бойцов ОМСБОН и других спецподразделений.

Многие вернулись к тренировкам, возобновились чемпионаты СССР. Но до некоторых воинских частей указ дошёл с большим опозданием, а какие-то спортсмены сами отказались возвращаться к мирной жизни и путём разных ухищрений остались воевать.

Например, футболист Георгий Иванов (защитник в сталинградском "Тракторе". – Прим. ред.), проявивший в двух долгих рейдах по тылам противника невероятную храбрость, виртуозное умение обращаться со всеми видами взрывчатки и прочими премудростями, в начале 1943 года был назначен командиром группы подготовки альпийских диверсантов и направлен на тренировочную базу в Грузию. Но он хотел бить врага здесь и сейчас. Самовольно оставил базу, прибыл в штаб округа и по знакомству добился назначения в часть, воюющую на фронте. Вскоре погиб при обороне Орджоникидзе (Владикавказа).

Иван Мокропуло вспоминает:

"– Где будем ставить мину? – спрашивает у меня Жора. – Там, где железнодорожная колея проходит над обрывом, или по ложбине?

– Конечно, над обрывом, – уверенно отвечаю я, представляя себе, с каким грохотом катятся под откос вагоны с немецким оружием для фронта.

– Ставлю вам за ответ два с плюсом, рядовой Мокропуло. Ну покатишь ты с грохотом вагоны. Молодец. Ущерб нанёс. Но ремонтная бригада восстановит железную дорогу за сутки. И опять пойдут эшелоны. А если заминируем в ложбинке, то при удачном раскладе вагоны могут завалиться так, что нагромоздятся и закроют проход между склонами. Немцам придётся вызывать из Орши тяжёлую технику, чтобы освободить проход. Неделю минимум придётся им потратить.

– Вот так, – подводит итог Мокропуло, – футболист Иванов вроде примерно столько же по времени, как все мы, обучался вместе с нами на "Строителе", но соображал в подрывном деле лучше всех!"

........

А о "самом пекле" наибольшее впечатление на меня произвёл рассказ Юрия Ныркова (с 12 лет увлёкся футболом, в годы ВОВ геройски воевал в танковых войсках, потом играл за ЦДКА и сборную СССР, а в 56 лет стал генералом. – Прим. ред.). Этот мужественный, красивый даже в преклонные годы человек плакал почти навзрыд, вспоминая атаку на Зееловские высоты. Командование торопилось к какой-то праздничной дате доложить Сталину о взятии этого стратегического пункта, кидая в лоб на хорошо укреплённые немцами позиции танки в массовом порядке.

Немцы в тех условиях могли развернуть крупные маломобильные зенитные орудия против наших машин и выстрелами в упор сжигали самую мощную броню. А если бы всё организовали с толком, с расстановкой и окружили бы укреплённые позиции немцев, то избежали бы десятков тысяч бессмысленных потерь. Да, потеряли бы несколько дней. Но даже с практической точки зрения: уцелев там, танковые подразделения с большей эффективностью потом выполнили бы последний решающий бросок на Берлин. А так множество наших бойцов, уже чувствуя близкую победу, сгорели в огненном аду.

"– Что для вас самое страшное было во время войны? <Вопрос Ныркову задаёт Георгий Настенко.>

– Терять боевых товарищей. Я был сначала командиром экипажа, потом командовал взводом – двумя танками. Потом – четырьмя. Сменил несколько экипажей: из моего подразделения я один оставался жив. Каждые две-три атаки экипаж менялся. Или сгорают ребята, или вылезут из танка, но со страшными ожогами – в госпиталь их отправляют. Обучаю новый экипаж, но за десять дней всему не научишь. Стабилизаторы поставили на наши танки только в конце войны, а до того прицеливаться можно было только остановив машину. А машину остановишь – уже через несколько секунд ждёшь попадания в свой танк. Водителю-механику хуже всех приходилось. От него в бою многое зависело, но ему самому горящий танк и особенно – самоходку почти невозможно быстро покинуть. А я вот ни разу не был ранен. Два раза крепко контузило. Один раз в танке, другой раз – когда по ходам сообщения в своё подразедление пробирался, рядом разорвался снаряд. Я две недели ничего не слышал и говорить не мог".

Какие истории на поле боя, рассказанные спортсменами, вам запомнились больше всего?

– Тот же Владимир Силин рассказал, как, пройдя курсы повышения квалификации методиста рукопашного боя, был отправлен с инспекцией в одну из фронтовых частей. Там командиром роты оказался его боевой товарищ, с которым Силин сидел в окопе в начале войны. Старые друзья весь вечер и ночь "обмывали" радостную встречу, а утром Силин попросил взять его "за компанию" в штурмовую атаку. Прорыв этой группы был столь успешным, что они оказались километрах в 10 за линией фронта. Пришлось возвращаться назад, на восток. Пробираясь через луга, едва не задохнулись от смрада. Оказалось, что в том месте прошёл кровопролитный бой и многочисленные трупы наших и немецких солдат местные жители не успели закопать, а лишь присыпали сеном. От сильной жары трупы быстро разлагались.

Владимир Савдунин (4-кратный чемпион СССР в составе ФК "Динамо", участник турне по Британии. – Прим. ред.) рассказывал, как командир послал его за линию фронта взять "языка". Но пока переползал по нейтральной полосе между двумя рядами укреплений, начался такой мощный артиллерийский обстрел, что земля ходуном ходила, а от облаков пыли стало темно. Савдунин полз не зная куда. В итоге вернулся к своему окопу. На него командир – матом. Савдунин повернул обратно. Вскарабкался на крутой склон, ворвался во вражеский окоп, прикладом оглушил первого же немца, скинул его с обрыва и следом прыгнул вниз. Пока он тащил немца к нашим позициям, враги обстреливали обоих. И в этой связке немец был вынужден помогать Савдунину, чтобы не погибнуть от пули и снаряда своих же. Савдунин сдал "языка" командиру и поехал хоронить товарищей. Когда возвращался, немца на борту грузовика везли в наш тыл. Увидев Савдунина, немец поприветствовали его как старого друга. Савдунин попросил остановить грузовик, чтобы "поручкаться" и обняться с ним на прощание.

Спортсмены, особенно из игровых видов, часто становятся лидерами, ведут за собой. Было такое в Великую Отечественную?

– Футболисты команд высшего дивизиона ещё в 1930-х были самыми популярными спортсменами в стране. Если из представителей других видов спорта даже продвинутые болельщики знали лишь двух-трёх, то о футбольных матчах постоянно вели радиорепортажи, они собирали десятки тысяч зрителей. Так что большинство футболистов сильнейших профсоюзных команд получили бронь, а игроки "Динамо" и "Красной армии" (ЦДКА/ЦСКА) патрулировали улицы, охраняли важные объекты, но вдалеке от линии фронта.

Из знаменитых до войны футболистов на фронт попало не более десятка – в основном добровольцами, после настойчивых заявлений. Ранее упоминавшийся капитан "Трактора" Георгий Иванов в диверсионном отряде Михаила Бажанова был одним из старших по возрасту. Большинство его товарищей по оружию, будучи футбольными болельщиками, помнили игру Георгия в составе разных ведущих клубов страны. Он каким-то образом и в лагере подготовки ОМСБОН быстрее и лучше других освоил все виды пиротехники. Так что, хотя он имел звание рядового, обычно посылая диверсионную группу на задание, Михаил Бажанов назначал старшим именно Иванова.

Проявляли ли другие знаменитые до войны футболисты лидерские качества на полях сражений, мне неизвестно. Хотя я довольно подробно изучал их биографии.

Кто из героев войны потом лучше всех зарекомендовал себя в спорте – стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира и т. д.?

– Мне кажется, более деликатно и объективно сравнивать спортивные заслуги воевавших, чем боевые заслуги чемпионов. С точки зрения общества, все чемпионы, по-настоящему воевавшие на фронте или в тылу врага, – все они герои. Во всяком случае, ни один из персонажей книги все годы войны не провёл в тылу.

Между 1945 и 1952 годом, когда наши атлеты дебютировали на Олимпийских играх, прошло семь лет – большой срок для спортсмена высшего уровня. И потому олимпийскими чемпионами стали немногие участники войны.

Самый титулованный – гимнаст Виктор Чукарин. На Играх 1952-го и 1956-го он выигрывал многоборье, а всего завоевал семь олимпийских золотых медалей. В самом начале войны попал в плен. По вине, конечно, не своей, а высокого военного начальства, которое отдавало приказы из Москвы, не зная толком о реальной ситуации на фронте. Виктор прошёл через самые страшные лагеря. И надо отметить тут: Сталин не подписал Женевской конвенции, считая всех военнопленных предателями, недостойными поблажек. Соответственно, советские пленные содержались немцами в несравненно худших условиях, чем американские, британские и французские.

Когда Чукарин в 1945-м вернулся домой, был столь отощавшим, что родная мать не признала. А потом и местные начальники и военкомы чинили препятствия и неприятности. По их мнению, Чукарин в той ситуации обязан был наложить на себя руки. Но даже в таких тяжёлых бытовых и психологических условиях он освоил самые сложные элементы гимнастики и стал сильнейшим в мире в своём поколении.

Две золотые медали на Играх 1952 и 1960 годов завоевал тяжелоатлет Аркадий Воробьёв. Олимпийские чемпионы среди супертяжей в борьбе – тоже фронтовики. Игры 1952 года выиграл эстонец Йоханнес Коткас, в 1956-м – Анатолий Парфёнов. Двукратный чемпион Мельбурна-1956 по бегу на длинные дистанции Владимир Куц успел повоевать, попав в армию в возрасте 16 лет, а после 1945 года служил срочную матросом и участвовал в опасных работах по разминированию Балтийского моря. В 1956 году олимпийским чемпионом стал фронтовик-хоккеист Николай Сологубов. Если бы советских атлетов допустили до летней Олимпиады-1948 и зимней 1952-го, среди наших фронтовиков олимпийских чемпионов было бы гораздо больше.

Но ради объективности отметим: много олимпийских триумфаторов из США, Германии, Японии и других стран тоже прошли через Вторую мировую войну.

Спортсмен-снайпер, спортсмен-танкист, спортсмен-пулемётчик, спортсмен-сапёр – можно пройтись по "специализациям", кто где себя проявил?

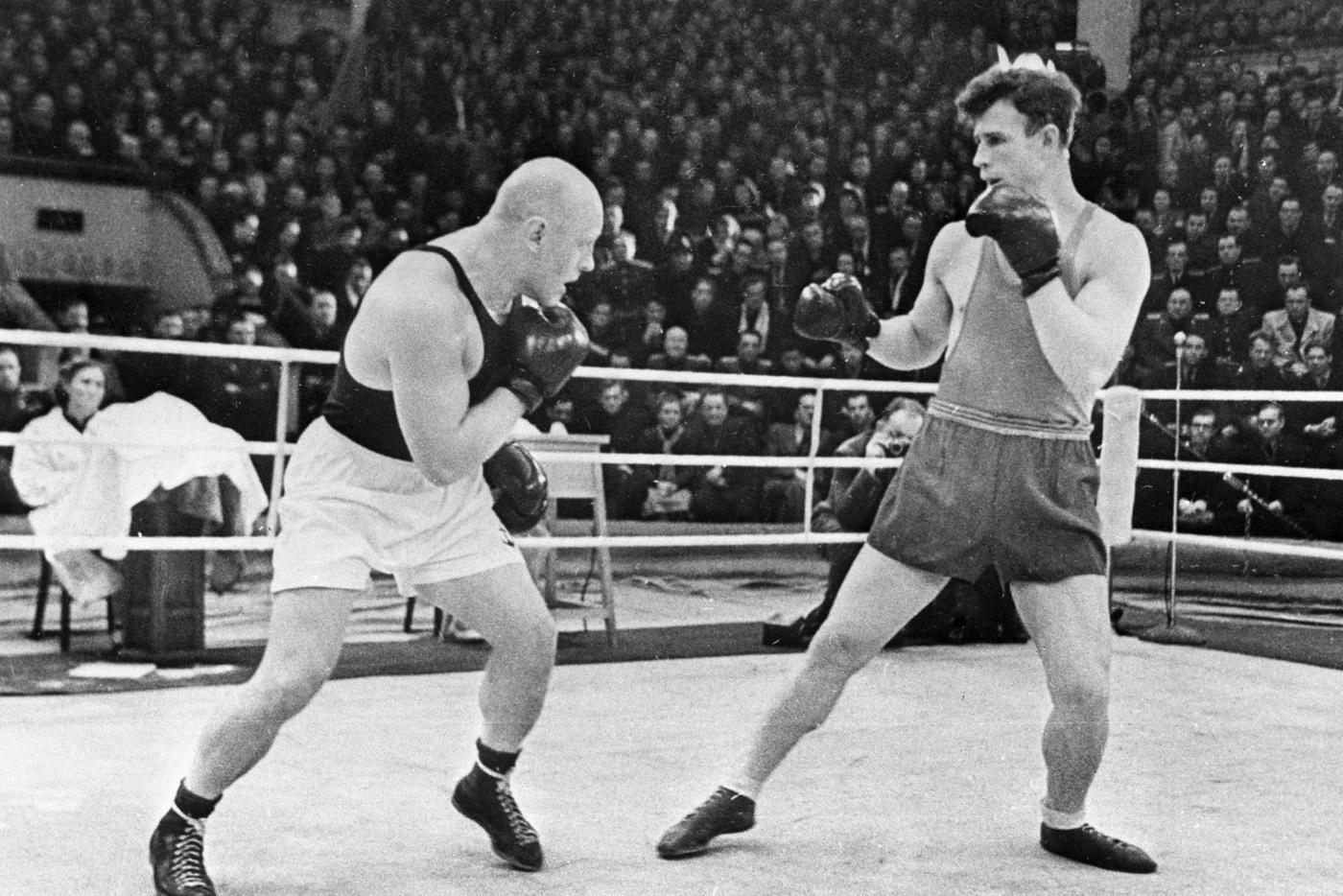

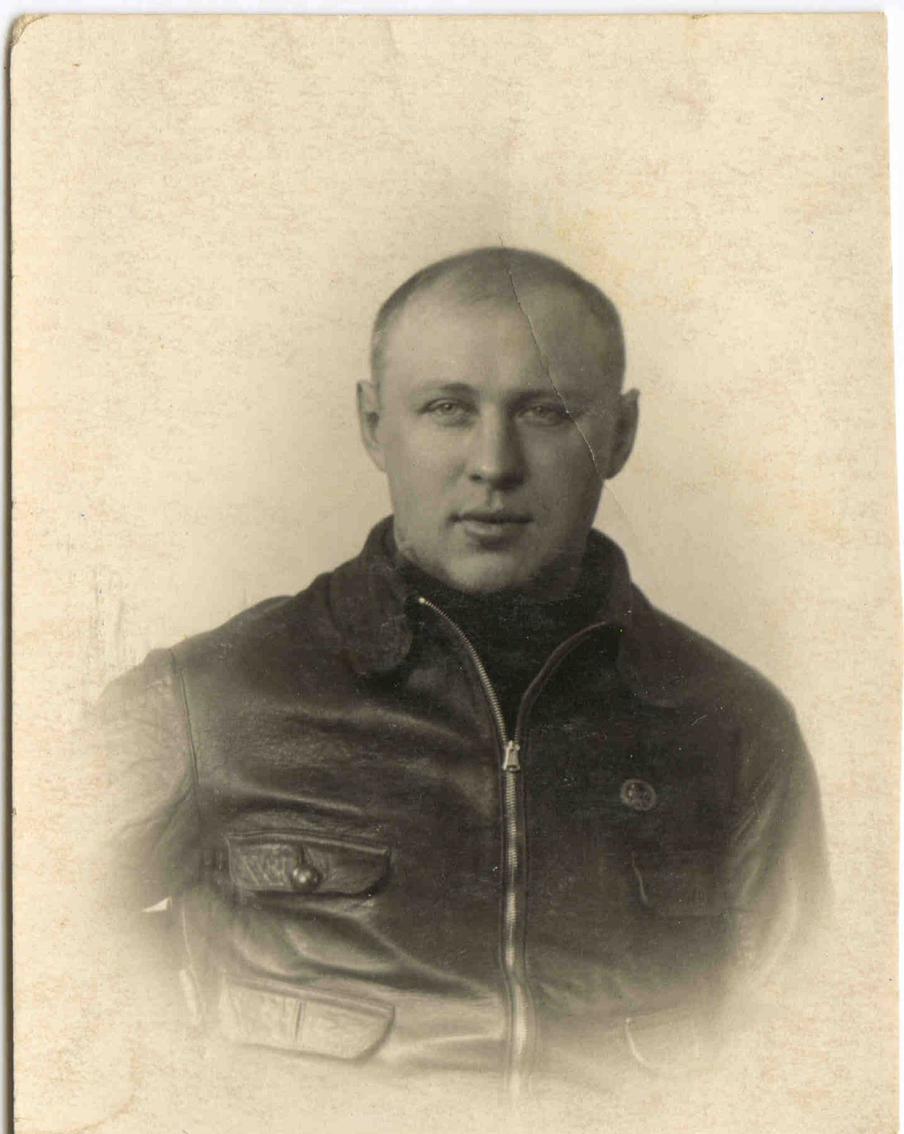

– Отдельно можно выделить лишь спортсменов, воевавших в диверсионных отрядах ОМСБОН. Перед отправкой в тыл врага они прошли серьёзную разностороннюю подготовку с июля по ноябрь 1941-го на базе близ Мытищ. Все остальные сражались в составе разных родов войск, и напрямую их боевые качества от полученной спортивной подготовки редко зависели. Да, Николай Королёв пару раз голыми кулаками отправлял в нокауты и разоружал фрицев, державших его под прицелом автоматов. Но подобных случаев с другими нашими чемпионами я не знаю.

"Однажды небольшую разведгруппу прижал к земле вражеский пулемёт. Николай демонстративно бросил оружие и пошёл с поднятыми руками "сдаваться". Немцы представить не могли, что эти руки – оружие не менее грозное, чем их пулемёт. Подойдя ближе, "пленный" мгновенно отправил в нокаут четверых фашистов. Пятый, обер-лейтенант, бросил автомат и встал в стойку.

– Тавай! – коверкая русские слова, крикнул он. – Бокс, Иван, бокс.

Королёв от неожиданности пропустил первый удар и пошатнулся. Когда немец попытался ударить ещё раз, Николай уклонился и нанёс свой фирменный "королевский" встречный справа. Офицер рухнул. Уже потом выяснилось, что обер-лейтенант тоже был сильным боксёром и даже видел Королёва на ринге на рабочей Олимпиаде 1937 года в Антверпене и восхищался его победами. Но, бородатого, его не признал".

........

Тамару Клубникину (перед войной стала рекордсменкой СССР в беге на 400 метров. – Прим. ред.) забрасывали в партизанский отряд известного чекиста Дмитрия Медведева радисткой. Она рассказала: сначала по этой специальности готовили и мужчин. Один известный чемпион довоенной поры – могучий и отважный парень, был заброшен радистом в тыл врага ещё в первые дни войны. Но он долго слал Павлу Судоплатову (разведчик, диверсант, руководящий сотрудник спецслужб. – Прим. ред.) телеграммы, которые никто не мог прочитать. Видимо, что-то путал с шифром. Потом уже, изучив особенности психики и моторики мужчин и женщин, обнаружили, что слабый пол более внимателен, аккуратен, сосредоточен и лучше запоминает длинный набор цифр. Так что в тыл радистками забрасывали только женщин и уже в отряде или оккупированном городе к каждой из них прикрепляли крепкого мужика, который таскал её тяжёлую рацию и устанавливал громоздкую антенну.

После окончания Великой Отечественной чем ещё, помимо громких побед, отметились спортсмены-воины?

– Я бы отметил футболиста Юрия Ныркова, сыгравшего за сборную СССР на Олимпиаде 1952 года, а также многократного рекордсмена мира по бегу на 3000 метров с препятствиями Владимира Казанцева, который приехал на Игры в Хельсинки в ранге явного фаворита, но там завоевал не золотую, а серебряную медаль. Во-первых, из-за грубых просчётов спортивного руководства при подготовке нашей сборной к олимпийским стартам. Во-вторых, по фатальной случайности в финальном забеге разбил себе пятку о край доски.

Поясняю: в 1952-м даже на лучших стадионах мира дорожки были гаревые и на дно ямы с водой, чтобы она не превращалась в болото, вместо гари выкладывали настил из досок.

Некоторые атлеты после героического военного прошлого и чемпионской карьеры потом ещё добились успехов и на других поприщах. Аркадий Воробьёв публиковал труды по спортивной физиологии и медицине, получившие признание не только у советских, но и иностранных специалистов. И долгие годы был ректором института физкультуры в Малаховке. Юрий Нырков дослужился до генерала – единственный из спортсменов уровня сборной СССР. Виктор Правдин стал гостренером по волейболу. Многие успешно работали тренерами на всех уровнях – от новичков и до уровня сборных СССР.