Во время своего первого путешествия за границу в 1890 году художник Исаак Левитан посетил и Италию. В приморском городке Бордигере на севере страны он написал морской пейзаж. Вопреки типичным ожиданиям от итальянского колорита, море на нём не голубое и прозрачное, а коричневое и мутное от песка. Почему гениальный пейзажист увидел море таким? Дело в том, что Левитан был учеником Саврасова, который требовал писать природу только с натуры, запрещая любые фантазии по её поводу – и он как преданный ученик следовал его принципам. Так что на море он смотрел без розовых очков: если во время шторма вода несла мутные воды с поднятым со дна песком, то он их так и изображал. Писать море он не любил, называя его "грязной маслянистой массой".

Совсем по-другому смотрел на море чемпион по числу написанных морских пейзажей Иван Айвазовский (он написал их около 6 тысяч). Ещё в юности он заметил, что его тщательно выписанные на пленэре полотна оставляют зрителей равнодушными, а вот написанные в студии по памяти – вызывают восхищение. С тех пор он писал исключительно в мастерской, нанося на мольберт свои яркие впечатления об игре света и теней на морской поверхности, о движении волн, оттенках воды, радужном сиянии морских брызг в лучах солнца. Вода на его пейзажах не мутная, а чистая, яркая и прозрачная, но написана она со всей мыслимой реалистичностью.

Пожалуй, если вы когда-то хотели начать разбираться, чем взгляд на море одного художника отличается от взгляда другого, то трудно придумать лучшего способа, наконец, научиться это делать, чем поход на выставку "Море великих" в Серпуховском историко-художественном музее. Здесь есть всё: от романтических морских пейзажей Айвазовского до экспрессионистских изображений рыбацких будней художника 1930-х годов Бориса Голополосова.

Выставка замечательна не только десятью работами самого Айвазовского, предоставленными для экспозиции Третьяковкой, но, прежде всего, возвращением забытых имён художников не менее замечательных. Например, мариниста Александра Киселёва, картинами которого можно полюбоваться в постоянной экспозиции Серпуховского историко-художественного музея. Его полотно "Чёрное море" – один из самых позитивных пейзажей экспозиции, где мастерски, с помощью всего двух цветов, передана атмосфера солнечного полдня с бескрайним небом и безмятежным спокойным морем. Интересно, что по первому образованию художник был юристом, но его увлечение живописью было столь велико, что он отправился учиться и в Академию художеств. Работая в адвокатуре в Харькове, он писал пейзажи, освоил иконопись, а через девять лет вернулся в Москву, где вступил в Товарищество передвижных художественных выставок. В 1899 году стал академиком, а затем профессором Академии художеств. В 1902 году художник построил себе дом в Туапсе, где сейчас и находится его музей. Более того, в Туапсе одна из скал между мысом Кадош и посёлком Агой названа "Скалой Киселёва".

Интересно, что родоначальником жанра марины (то есть морского пейзажа) в русской живописи был, как ни странно, не Айвазовский, а художник Сильвестр Щедрин. Для обучения от Академии художеств он поехал в 1818 году в Италию, увидел Неаполитанский залив и через семь лет поездок туда так и не смог больше с ним расстаться. Будучи одним из самых талантливых пейзажистов своего времени, он заслужил прозвище "русский неаполитанец" и даже стал родоначальником местной живописной "школы Позилиппо". Неудивительно, что его работ больше в частных коллекциях, чем музеях, и больше в итальянских собраниях, нежели русских. Поэтому эта выставка – уникальная возможность увидеть картины художника.

Ещё один русский итальянец на выставке (причём уже настоящий) – пейзажист Лев Лагорио. Он был сыном итальянского негоцианта, жившего в Феодосии. Там же проживал и Айвазовский, увидев картины которого, Лагорио в возрасте 13 лет воспылал страстью к рисованию и стал первым его учеником. Причём очень успешным: ему присудили звание профессора Академии художеств в обход звания академика. В отличие от своего учителя, Лагорио отличался крайней дотошностью при изображении пейзажей, о чём иронично отзывался другой маринист Алексей Боголюбов, картины которого тоже есть на выставке. "Как пейзажист меж нами считался Лагорио самым даровитым, хотя всегда был он близоруким и писал этюды в бинокль", – ядовито отзывался он о брате-художнике.

Если Айвазовский выставлялся в Лувре и был награждён Папой Римским как до него титаны итальянского Возрождения, то и Боголюбова быстро заметили на самом верху: он рисовал по заказам Николая I и Александра II, а с наследником престола, будущим Александром III и его невестой, вообще отправился в круиз. Биография у него была довольно неординарной для художника: до поступления в Академию художеств он был военным моряком, а академию, ввиду своей особой одарённости, окончил всего за три года. Интересно, что Боголюбов был внуком Александра Радищева, того самого автора "Путешествия из Петербурга в Москву". Позднее художник открыл в Саратове первый публичный музей (кстати, раньше, чем появилась Третьяковка в Москве) и присвоил ему имя своего опального деда: он смог доказать Александру III, тогда ещё великому князю, что прегрешения Радищева не так велики перед Россией и императорским домом. В основу этого музея была положена коллекция Боголюбова, сейчас здесь около двух тысяч произведений русских и европейских художников.

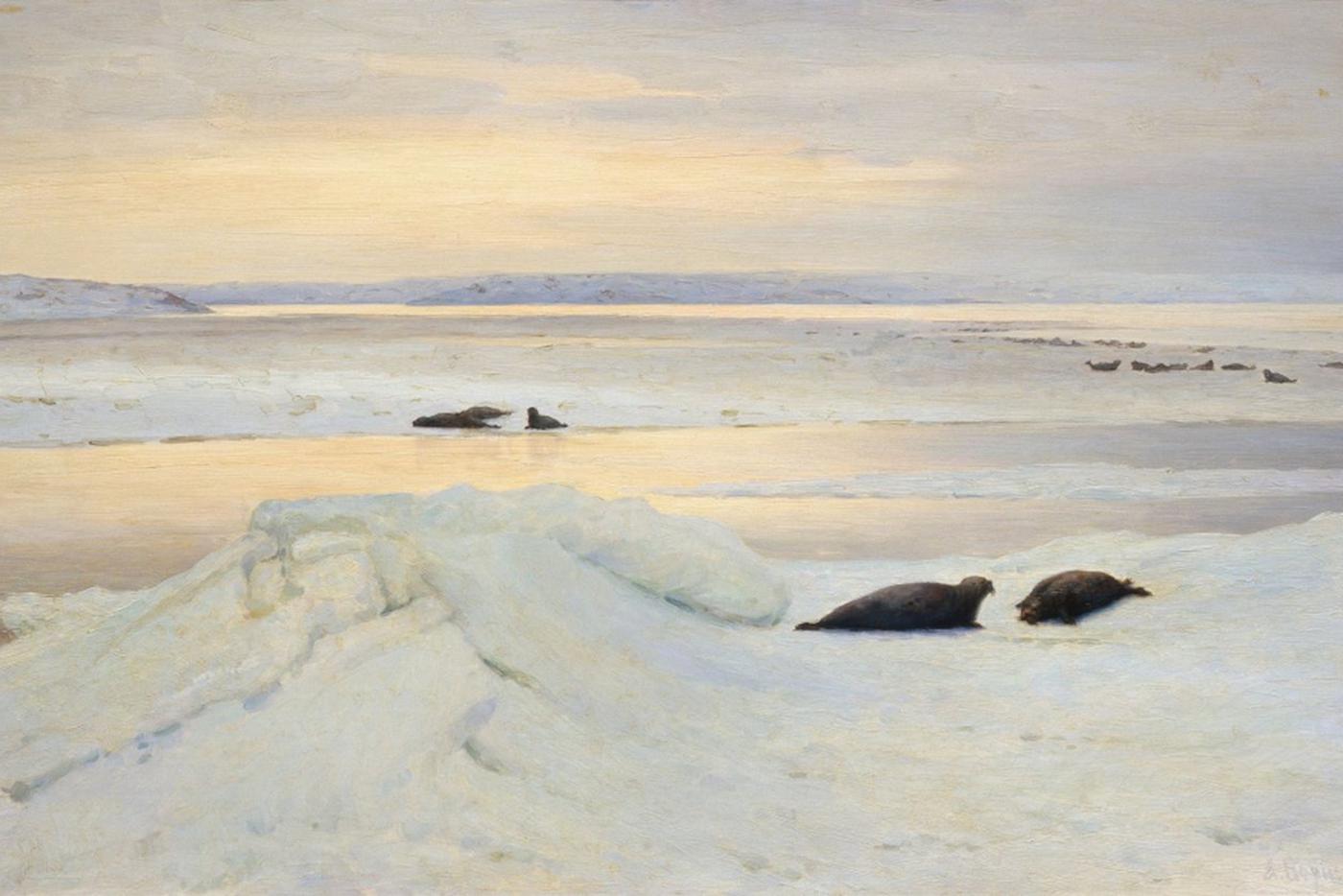

Кроме признанных маринистов, на выставке интересно посмотреть, как видели море и те, кто, как Левитан, прославился в изображении сухопутных, а не морских видов, например, Василий Поленов. И забыть об избитой эстетике тёплых морей, проникнувшись ледяной красотой полярных пейзажей, которые создавал первый художник-полярник Александр Борисов, придумавший, как писать с натуры на ветру и на обжигающем руки холоде.

Приморские города и гавани, романтика странствий, бурь и кораблекрушений, сцены рыбного промысла и торговли, морской отдых и праздники – только самый чёрствый не сможет почувствовать после созерцания всего этого запах морской воды и силу солёного ветра.

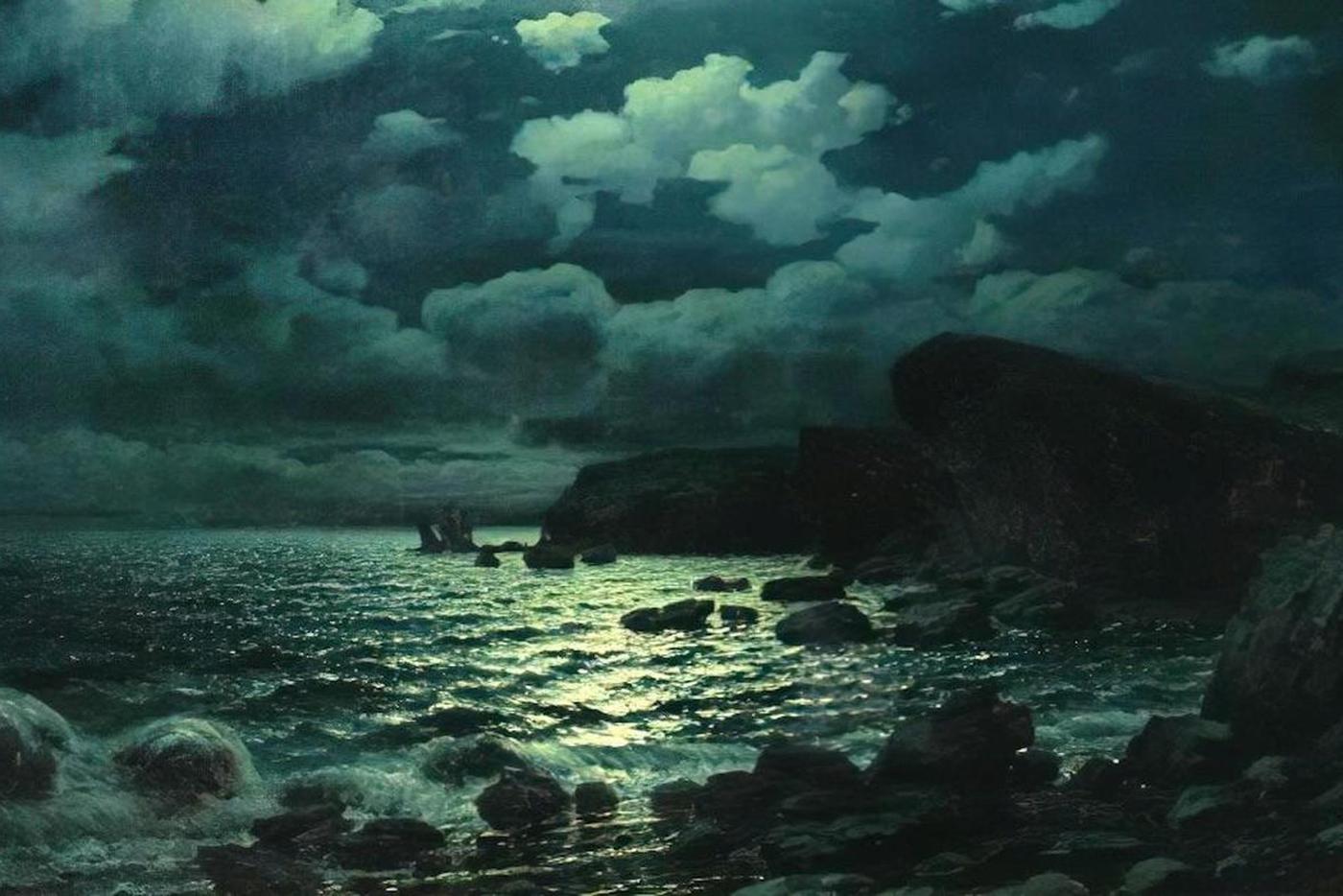

Руфин Судковский родился в Очакове в семье священника, окончил Одесскую рисовальную школу и поступил в Императорскую Академию художеств в Петербурге. Но по состоянию здоровья вынужден был оставить учёбу: петербургский климат был смертельно опасен для его лёгких, и он вернулся домой, на черноморское побережье. К этому времени его талант заметили и наградили художника серебряными медалями, а позже присвоили и звание академика живописи. Айвазовский говорил про него: "Он уже сейчас пишет море лучше, чем я!". Впрочем, побороться с Айвазовским за негласное звание лучшего мариниста Судковский не успел – ушёл из жизни в возрасте всего лишь 35 лет. Благодаря похожим романтическим тенденциям, его стиль неизбежно сравнивали с Айвазовским, но Судковский довольно быстро отказался от театрализации в своих работах и сосредоточился на поиске в морском пейзаже философской глубины и внутренней поэзии. Если Айвазовский восхищался его работами, то Архип Куинджи даже немного заволновался, увидев эту "Лунную ночь на море" – слишком похожа она ему показалась на его собственную "Лунную ночь на Днепре", и даже хотел запатентовать лунную дорожку в своей картине.

Во время поездки в Европу Поленов осознал, что ему нужно подтянуть технику, и отправился в Нормандию на этюды. Акцент в этом морском пейзаже сделан на буднях рыбаков: вот вытащенные на берег лодки, а вот рядом сидят их хозяева, поскольку море сильно волнуется и работать они не могут. Поленов раскрывает природу через людей. На момент написания картины Поленов только выпустился из Академии художеств и в пейзаже себя ещё ищет. Выбирая неприметные, но поэтичные моменты повседневности, он строит этюд как академическую картину.

Александр Борисов так писал о своих пленэрах на арктическом холоде:

"Работать было очень трудно; приходилось обрезать кисти, делать щетину короткой, растирать краски было почти немыслимо. Ведь на жестоком холоде художнику приходится совсем иначе работать: стужа превращает краски в твёрдое тело, которого кисть не берёт и которое не размазывается по полотну. Кисть трещит, ломается, коченеющие руки отказываются служить. Но рисуешь, весь охваченный жаждой занести на полотно эти причудливые, мрачные, полные своеобразной красоты картины Крайнего Севера".