Дорога на Соловки заняла у меня больше времени, чем перелёт в Аргентину. Но когда попадаешь на архипелаг, будто переносишься в прошлые века. Здесь нет асфальта, в автобусах таблички "Извините за неровности – дороги с XVI века", а вместо супермаркетов – стада коров и озёра с кристально чистой водой, которую можно пить прямо из ладоней.

Коренных жителей на Соловках мало – вне сезона на острове остаётся всего около 300 человек. Здесь один полицейский, он же участковый, и один парикмахер – его жена. Все соцслужбы – ЗАГС, морг, больница, полиция и библиотека – размещаются в одном здании, которое туристы из Москвы в шутку называют МФЦ.

Если уйти вглубь острова, оказываешься среди черничных полей и болот с морошкой. За неделю я объелась ягод так, что теперь не могу на них смотреть. Как и на рыбу – на острове в меню в основном уха, треска, зубатка, селёдка. Мясо здесь – редкость: курица и свинина не водятся, как и овощи, которые почти не растут на каменистой почве.

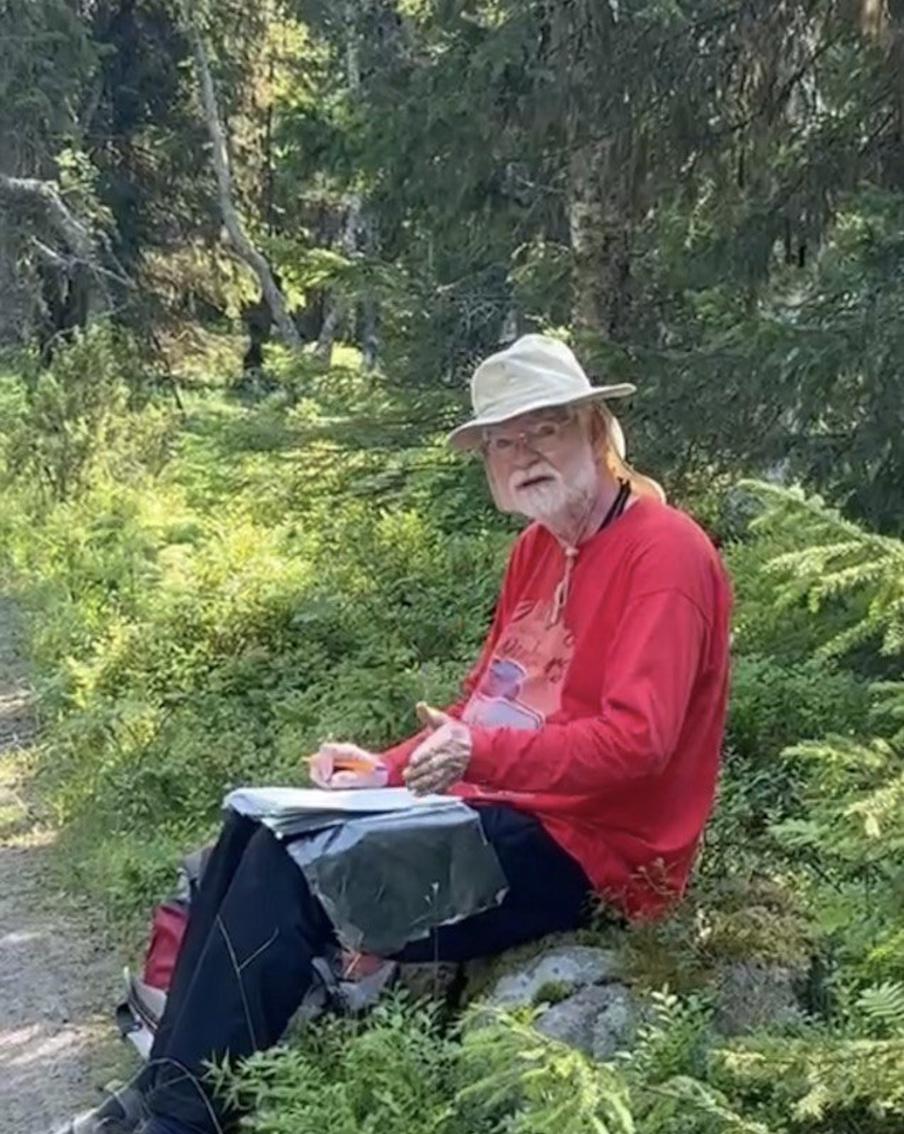

Однажды, отправившись за очередной порцией морошки, я сбилась с тропы и встретила "лесовичка" – пожилого мужчину с рюкзаком. Он заговорил на ломаном английском. Оказалось, это немецкий путешественник Норберт Борнеманн. Он приехал в Россию по электронной визе на 16 дней – в разгар политической турбулентности.

– Многие мои друзья спрашивали: "Ты правда едешь в Россию?" – рассказал Норберт. – "Так тебя Путин схватит и сошлёт в Сибирь!" – отвечали они. В Германии сейчас мощная антироссийская пропаганда и многие действительно боятся. Но я не жалею – сначала был Калининград, потом Петербург, теперь вот Соловки. Природа потрясающая, люди добрые. Я обязательно вернусь.

По словам Норберта Борнеманна, добираться сюда и правда непросто, особенно без знания русского языка. Раньше ходили круизные лайнеры, теперь – только поезда и катера. Но путь того стоит: сильнее всего его поразили, как и меня, Соловецкий монастырь, Секирная гора, Белужий мыс и озёрно-канальная система острова.

Соловецкий монастырь

Соловецкий монастырь был основан в XV веке монахами Савватием и Германом, которые пришли на дикие берега Белого моря в поисках уединения и молитвы. Со временем обитель стала сердцем Русского Севера – местом силы, паломничества и духовного подвига. Вокруг монастыря разрослась сеть скитов – небольших уединённых поселений, где труд и молитва сливались в единый ритм жизни.

Монахи освоили огромные территории, вели хозяйство, выращивали ягоды, ловили рыбу, делали вклады в банки и принимали сотни паломников. Каменные бани, огороды, скотные дворы и монастырская логистика превращали остров в самодостаточный организм – с чёткой системой, где каждая деталь работала на общее дело.

В XX веке стены монастыря стали тюрьмой. Здесь располагался один из первых советских лагерей – СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения). Узники в храмах спали штабелями, мерзли, голодали, страдали от унижений и пыток. Память о тех страшных годах здесь чувствуется до сих пор – в каждом камне.

Сегодня монастырь снова жив – с монашеской братией, церковными службами, туристами и музеем. Он хранит мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа – основателей обители, которые покоятся в Преображенском соборе XVI века, сложенном из валунов без цемента. Здесь же находятся почитаемые иконы, включая образ Преображения Господня и святых Зосимы и Савватия. За пределами монастыря – святой источник и часовня Савватия.

Секирная гора

Секирная гора – самая высокая точка Соловецкого архипелага и одно из самых пронзительных мест на острове. С ним связана легенда о двух ангелах, явившихся жене рыбака, чтобы защитить первых монахов – Савватия и Германа – от изгнания. Название горы происходит от слова "сечь": считается, что именно здесь ангелы "осекли" людей за попытку прогнать святых.

Позже на вершине появился скит и храм Вознесения Господня, который стал единственным в России действующим храмом-маяком.

В советское время Секирная гора превратилась в место страха. Здесь, в здании бывшего храма, был устроен штрафной изолятор лагеря СЛОН. Заключённых – в том числе интеллигентов, священников и политических активистов – держали без отопления и кормили мутной похлёбкой. Некоторые умирали от переохлаждения или пыток, включая одиночное заключение, "жёрдочки" и "комарики".

Сегодня на горе установлен крест в память о новомучениках и исповедниках Соловецких островов.

Несмотря на трагическое прошлое, гора остаётся местом притяжения. Отсюда открывается панорама Белого моря, Савватьевского скита и Губы Сосновой – того самого места, где началась история монастыря. Скит действует и сегодня: здесь живут монахи, смотритель маяка и трудники. По соседству с ними – студенты – археологи, экологи, кинематографисты. В этом соседстве прошлого и настоящего, святости и боли – весь дух Соловков, который можно только прочувствовать.

Летняя школа Соловецких юнг

На Соловках, в самом сердце Белого моря, подростки снова учатся быть моряками. Почти так же, как это было во время войны, когда в 1942 году здесь открылась Соловецкая школа юнг – первая и крупнейшая в СССР. Тогда в бывших монастырских зданиях жили четырнадцатилетние мальчишки: дети погибших офицеров, сироты, беспризорники. Они спали в подземных казармах, изучали навигацию, сигналы, морское дело, дисциплину. За три года через школу прошли 4111 человек, более тысячи погибли на фронте.

С 2007 года память о школе не просто сохранена – она продолжает жить. На островах ежегодно проходит Летняя школа юнг, организованная Детским морским центром "Североморец" (Северодвинск) и Соловецким музеем-заповедником. Подростки из разных регионов России – Архангельска, Северодвинска, Костромы – приезжают, чтобы пройти двухнедельную программу: флажный семафор, вязание морских узлов, сигналы, подача бросательного конца, сборка-разборка автомата, участие в морских походах и экскурсии по музею. Всё по-настоящему: форма, нормативы, палатки, ночные вахты. Каждый выпускник сдаёт зачёты и получает значок "Юнга" – так формируется преемственность поколений.

Озёрно-канальная система

Озёрно-канальная система Соловецкого архипелага – уникальный гидротехнический комплекс, созданный монахами ещё в XVI веке. Её строительство началось при игумене Филиппе (будущий святой Филипп Колычёв), который лично руководил освоением островов. Система активно развивалась вплоть до начала XX века, когда получила судоходное значение и использовалась для транспортировки грузов между скитами и монастырём.

Всего на Большом Соловецком острове более 250 озёр, из которых около 52 соединены между собой каналами, протяжённостью в десятки километров. Вода в этих каналах использовалась для питья, питания мельниц, рыболовства, полива огородов и внутренней логистики монастыря. Всё – без моторов и насосов, только за счёт естественного уклона и гравитации.

Канальная сеть Соловков считается настоящим чудом русской инженерии. Во-первых, она была построена вручную, без чертежей и специальных приборов. Во-вторых, она точно встроена в рельеф и природу острова, не разрушая, а усиливая экосистему: болота осушались, озёра становились чище, рыбы – больше. Вода распределялась по назначению: питьевая – в одни русла, хозяйственная – в другие. Сеть служила не только монахам, но и паломникам, скитам, хозяйственным постройкам, а местами даже использовалась для обороны. И главное – эта система до сих пор жива: по её руслам течёт вода как и сотни лет назад.

Макарьевская пустынь

Макарьевская пустынь, также известная как Ботанический сад, расположена в 4 км от Соловецкого монастыря. Она находится в уникальной долине между тремя холмами, которые местные жители, не видевшие настоящих гор, называют горами: Красновоздвиженской, Безымянной и Александровской. С Александровской горы открывается единственная точка, откуда можно увидеть монастырь с такого расстояния.

Благодаря расположению в долине, пустынь защищена от сильных ветров и влияния моря, что формирует здесь особый микроклимат. Летом температура здесь в среднем на 1,5 градуса выше, а зимой на 1,5–2 градуса ниже, чем в окрестностях. Это позволяет выживать многим растениям, нетипичным для северных широт. Раньше монахи здесь успешно выращивали персики, арбузы, дыни и виноград. Современные сотрудники ботсада повторили эксперимент, вырастив арбузы сорта "Сахарный малыш".

Ярким индикатором исключительной чистоты воздуха в Саду служит обилие лишайников на деревьях – эти организмы не выживают в загрязнённой среде.

Белужий мыс

Белужий мыс – западная оконечность Большого Соловецкого острова, одно из немногих мест на Земле, где белух можно наблюдать прямо с лодки. С середины июня до середины августа стаи белух регулярно приходят сюда в мелководье для размножения и отдыха. В периоды отлива они подплывают совсем близко: видно, как они играют, кормят детёнышей и издают характерное звучание – на туристах оно производит сильное впечатление.

Как нам сказали на берегу, нашего капитана белухи узнают по звукам мотора его лодки. Не знаю, насколько это правда, но только мы приблизились к мысу, как белухи поплыли в нашем направлении и начали проплывать под лодкой, а потом выпрыгивать из воды на расстоянии 5 метров.

Мы насчитали более 25 белых китов.

С научной точки зрения Белужий мыс – точка наблюдений за беломорской популяцией, включённой в Красную книгу России. По данным зоологов, в Соловецкой бухте летом может собираться до 300 белух – это значительная часть популяции Белого моря. Белухи демонстрируют высокую привязанность к этим местам: около 15 % самок посещают мыс практически каждый год, что может свидетельствовать о социальных и устойчивых связях внутри группы. Около 43 % отмеченных животных "узнавались" по индивидуальным отметинам в разные годы, подтверждая феномен филопатии – возвращения к одним и тем же местам и группам.

Читайте также: Старый город, молодая душа: что ищут туристы во Владикавказе