Как жить после войны

По словам сценариста картины Михаила Зубко, фильм появился из идеи снять кино о первом советском олимпийском чемпионе. Так авторы картины открыли для себя феномен Юрия Тюкалова, который стал сенсацией на первой для Советского Союза Олимпиаде 1952 года в Хельсинки (до войны участие молодого советского государства бойкотировалось олимпийским комитетом – знакомая история).

– На эту Олимпиаду приехала, по сути, сборная ветеранов-фронтовиков и подростков, которые выросли в тяжелейшие годы войны, – рассказывает Зубко. – Участие СССР стало интригой для всего мира. Сможет ли страна, победившая в войне и так многое отдавшая этой победе, победить в спорте? Смогут ли наши спортсмены выступить наравне с теми, кто тренировался в заведомо более выигрышных условиях?

Судьба Юрия Тюкалова стала ответом на эти вопросы. Казалось совершенно немыслимым, как Тюкалов, который чуть не погиб от голода в блокадном Ленинграде и страдал от дистрофии, стал профессиональным спортсменом, затем чемпионом среди советских гребцов, а потом ещё и первым олимпийским чемпионом из СССР.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который также является мастером спорта по академической гребле, рассказал съёмочной группе легенду о Тюкалове, которая давала представление о характере спортсмена. Перед самым стартом на финальной гонке Олимпиады у Тюкалова случился психологический надлом, и когда все рванули, он замешкался и даже не начал грести, хотя в гребле счёт идёт на доли секунд. Однако он вступил в гонку и выиграл. Этот полулегендарный эпизод вошёл в фильм.

– В сценарии, конечно, много и художественного вымысла, но самые невероятные ситуации в фильме воспроизведены с фактической точностью, – говорит Михаил Зубко. – Нас очень поддержало сообщество гребцов, которые отметили, что нам удалось рассказать, как гребля набирала популярность после войны, передать атмосферу времени и образы спортсменов, ставших для всей страны олицетворением новой мирной жизни. Это было самое важное для нас: фильмов про войну снимают очень много, но очень мало фильмов о том, как жить после войны – преодолевать боль, травмы и страх, который остаётся.

"Это кино про судьбу человека, даже судьбы людей, а в них – и личные взаимоотношения, и трагедии, и выбор, и борьба, и страхи, и воля к победе. Конечно, кино зрелищное и драматичное, – гребля вообще фантастически красивый вид спорта, и в таком объёме в России его точно ещё никто не снимал. Но для меня прежде всего важен человек, всё, что происходит в его душе на самых крутых поворотах судьбы". Артём Михалков, режиссёр

"Формула–1" на воде

Съёмочная группа долго думала, как создать для зрителя аттракцион в водных сценах.

– Гребля – достаточно плавный, цикличный вид спорта, и мы долго думали, как сделать его кинематографически захватывающим, чтобы зритель испытывал адреналин гонки, ощутил то же, что Юрий Тюкалов в лодке-одиночке, – рассказывает Артём Михалков. – Это был для нас определённый вызов – творческий поиск визуального решения гребли.

Для съёмок гонок на воде Фёдор Журов, который занимался CG-графикой на картине, разработал плот с моторами, к которому были прикреплены лодки. Это позволяло выдвигать одну лодку вперёд относительно другой, создавая иллюзию борьбы и движения на дистанции. Получилось уникальное приспособление, аналогов которому нет нигде. Также на плоту установили дождевальные устройства, которые поливали лодки водой, чтобы имитировать плохую погоду.

"В нашем проекте сочетается эффектно снятый соревновательный процесс и искренняя человеческая история, построенная на преодолении героем самого себя. Для нас было очень важно придумать, как перенести на экран страсти и эмоции, которые сопровождают каждый заезд в гребле. Мы сделали уникальные технические приспособления, которые позволили снимать академическую греблю так, как до нас этого никто не делал. Это "Формула–1" на воде!" Андрей Тартаков, продюсер

Художник и спортсмен

Юрий Тюкалов – удивительный человек, который смог в полной мере реализовать два своих дара: спортсмена и художника.

Он родился 4 июля 1930 года в Ленинграде. Когда Юрию было 11 лет, началась война, и вместе с матерью он оказался в осаждённом городе. В 12 лет начал работать водовозом – возил 300-литровую бочку с водой из Невы; вместе с другими мальчишками дежурил на крышах и тушил зажигательные бомбы. За труд в блокадном городе мальчика наградили медалью "За оборону Ленинграда".

Буквально через месяц после окончания войны записался в гребной клуб "Красное знамя" и параллельно учился на факультете художественной обработки металла в Высшем художественно-промышленном училище им. Веры Мухиной (сейчас – Академия Штиглица). Уже через 4 года он одержал первую победу на чемпионатах СССР в "четвёрках" и "восьмёрках", а позже добился успеха в одиночном плавании.

В 1952 году СССР впервые принимал участие в Олимпиаде в Хельсинки, где сотворил сенсацию: получил "золото", обойдя главных претендентов американца Джона Келли и австралийца Мервина Вуда, став первым советским олимпийским чемпионом. Вместе с золотой медалью ему вручили и высшую награду гребного клуба Финляндии.

После в паре с Александром Беркутовым Тюкалов выиграл ряд чемпионатов Европы, ещё одно золото Олимпийских игр в 1956 году, а в Риме в 1960 году стал серебряным призёром.

"В третий раз, на Олимпиаде в Риме, он в двойке занял второе место, но только потому, что произошла неприятная ситуация: ребята опоздали на автобус, ехали по Риму на такси, попали в пробку и сели в лодку за 20 минут до старта. В гребле важен разогрев: нужно пройти два километра туда и обратно, чтобы подготовиться к гонке. Но у них не было времени, и они фактически ехали на старте и финише с одной скоростью, в итоге немного уступили и пришли вторыми". Юрий Зеликович, главный тренер сборной России по академической гребле

Последнюю золотую награду в спорте Тюкалов завоевал прямо в свой день рождения в 1962 году: в паре с Вячеславом Ивановым они одержали победу в Золотом кубке в Филадельфии. С 1968-го по 1972-й год возглавлял сборную страны по академической гребле, став еще и заслуженным тренером.

После окончания спортивной карьеры Тюкалов сосредоточился на творчестве. Ещё в 1952 году после первого олимпийского золота Юрий потратил свои премиальные на шведский гравёрный набор, который служил ему долгие годы. А диплом с отличием об окончании Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной Юрий Сергеевич получил сразу после Олимпийских игр 1956 года.

Темой творчества Юрия Тюкалова стала история России, море и российский флот. Чеканное панно работы Тюкалова установлено в центре мемориального зала Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Он выполнял заказы Музея городской скульптуры, Музея истории Ленинграда. Восстановил бюст Петра Первого в Петропавловском соборе. Оформлял кают-компании противолодочных кораблей "Гангут", "Бородино", делал бюст Петра I для крейсера "Петр Великий". Его работы украшают атомоходы "Арктика", "Сибирь", "Россия". Двадцать работ Тюкалова находятся в музее-заповеднике "Бородинское поле", бюсты знаменитых россиян — часть многих отечественных музейных коллекций.

Был дважды женат. От первого брака родился сын Юрий, ставший впоследствии иконописцем. Погиб в возрасте 60 лет. Второй раз Юрий Тюкалов женился на работавшей экономистом в художественном фонде Софии Георгиевне Подгорновой младше его на 17 лет. Они прожили в браке более 30 лет.

Юрий Тюкалов скончался 19 февраля 2018 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Глеб Калюжный: "Тюкалов приходил на тренировку в 4 утра"

– Когда я начал изучать биографию Юрия Сергеевича, меня поразили все факты его жизни, все этапы становления его личности, – рассказывает Глеб Калюжный о своём герое. – Восхищает совокупность его талантов, его многогранность и сила воли. И, безусловно, внутренняя уверенность, спокойствие, целеустремлённость, терпение. Это те качества, которые меня очень подкупают. Интересно, что он был и скульптором, и спортсменом — две разные грани человека, разные миры.

Готовясь к роли, я пересмотрел все спортивные драмы, какие было возможно, — от советской классики до современных фильмов. Смотрел много интервью непосредственно с Юрием Тюкаловым. К сожалению, очень мало кадров, где он в юности, но я постарался как-то считывать его мимику, жестикуляцию. А ещё читать и общаться, узнавая факты из его биографии. На съёмках один из гребцов мне рассказал, как Тюкалов примерно в четыре часа утра, задолго до начала тренировки в клубе "Красное знамя", приходил, снимал в эллинге окно, изнутри открывал его, выносил лодку и занимался. Потом так же заносил лодку, ставил окно на место, и затем заново тренировался со всеми.

Все оказались в одной лодке

Уникальность картины в том, что все трюковые сцены в лодках исполняют сами артисты, а не дублёры. Глеб Калюжный и Артём Быстров в кадре удивительно синхронно и вполне профессионально рассекают водную гладь – для этого им за полгода до съёмок пришлось начать самое настоящее обучение академической гребле. Сначала ОФП, затем — гребля в бассейне, а потом уже тренировки на открытой воде.

Съёмочная группа в прямом смысле оказалась в одной лодке: в неё сел даже режиссёр.

– Актёры учились ощущать лодки, правильно грести, правильно делать захват, – рассказывает Артём Михалков. – Там очень много сложных движений, которые они оттачивали с нашими тренерами. Даже я сел в лодку, и в двойке грёб, и в одиночке, падая в воду.

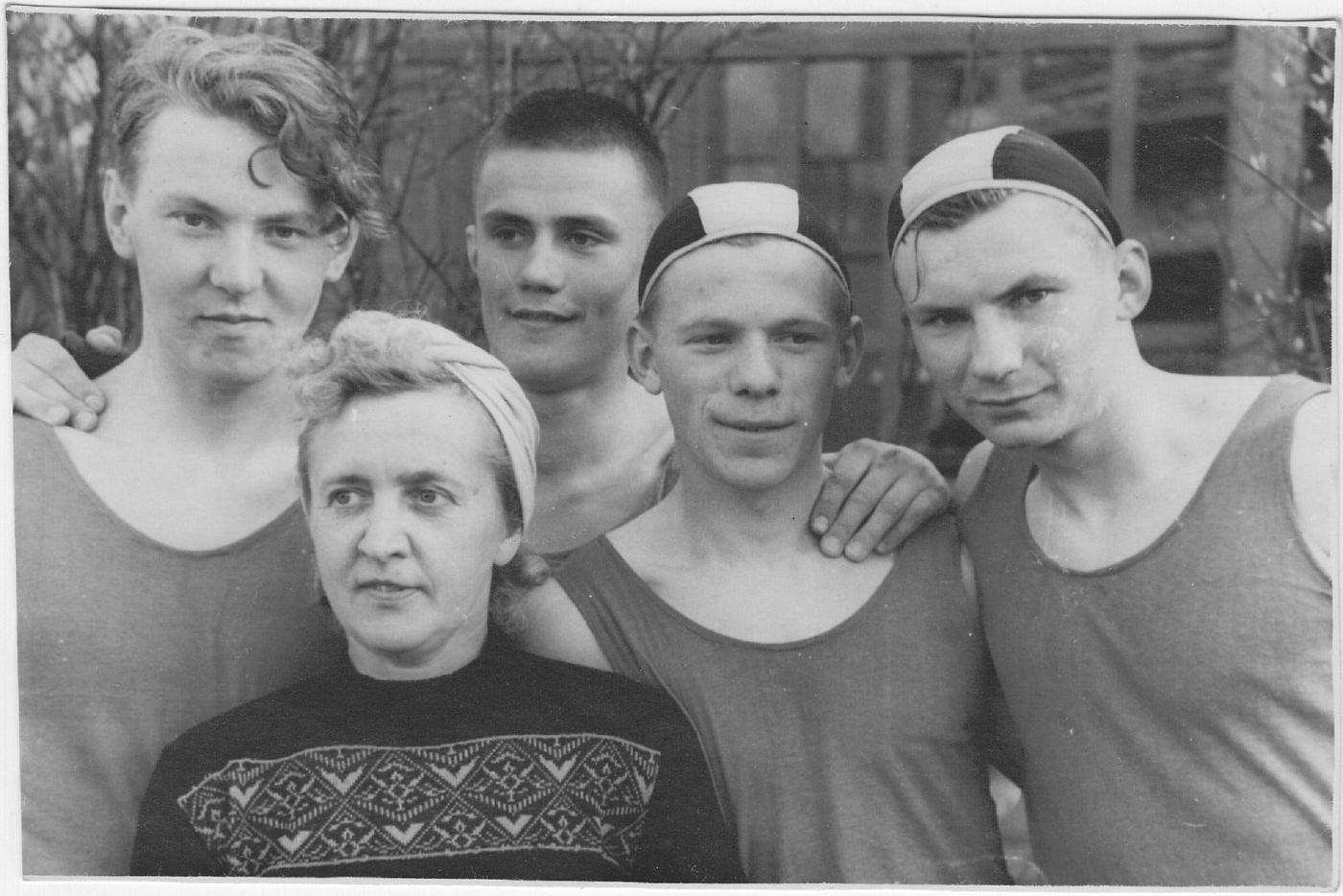

Готовили артистов знаменитые советские и российские гребцы. Каждый выход лодки на воду сопровождали Николай Пименов — серебряный призёр XXII Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира; Галина Ермолаева — ученица Тюкалова, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр XX Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира; Елизавета Кондрашина — заслуженный тренер по академической гребле, заслуженный мастер спорта СССР. Тренировки с актёрами проводил серебряный призёр Чемпионата мира, мастер спорта международного класса, главный тренер сборной России по академической гребле Юрий Зелюкович. Главным консультантом на картине был мастер спорта Олег Волобуев.

– Тренировки начались с вопросов: агенты артистов звонили и спрашивали, достаточно ли трёх занятий, – рассказывает Юрий Зеликович. – Я отвечал, что и трёх лет не хватит, но если уж минимизировать, то потребуется хотя бы тридцать тренировок. Сначала они осваивали технику на гребном тренажёре "Концепт-2", а затем в специальном бассейне для гребли.

Актёров заставляли проходить по полкилометру четыре-пять раз за смену, что давалось им тяжело. Им не приходилось играть усталость и напряжение сил: всё происходило по-настоящему, без фальши.

С абсолютной самоотдачей подошёл к своей задаче исполнитель главной роли Глеб Калюжный, слова которого о том, что он "выложился на 200%" – далеко не преувеличение.

– Мне кажется, он теперь может смело выступать на соревнованиях по гребле, потому что у него было столько уроков и сцен на воде! – рассказывает Артём Михалков. – Он безостановочно грёб, много раз падал в воду, и всё это влияло на то, как он воплощался в эту роль.

Консультанты тоже отмечают исключительно ответственный подход Калюжного к роли: он натренировался до такой степени, что сам смог брать старты и снимался в сценах, где планировали дублёра – например, где лодка переворачивается.

– Глеб Калюжный приходил на тренировки каждый день, учился, вкладывался в процесс по полной, – говорит Зеликович. – Он работал усердно, как заведённый, проводил много времени в лодке и прикладывал огромные усилия. Когда нужно было снять крупным планом руки героя, которые должны быть мозолистыми от многих тренировок, Глеб показал свои ладони, и оказалось, что они тоже все в мозолях.

"Всегда стараюсь так делать, потому что считаю, что проходных кадров и сцен в кино не должно быть", – подчёркивает артист.

"Гребля – самый непростой и самый интересный вид спорта, который мне когда-либо доводилось осваивать: здесь задействовано 96% групп мышц. Это уже навсегда с тобой: так же, как один раз на велосипеде научился ездить, так и научился грести. Поскольку я раньше никогда не занимался греблей, получилось у меня далеко не с первого раза. Однако я люблю трудности, поэтому, чтобы на экране всё выглядело достоверно, я ежедневно тренировался под руководством Виталия Михайловича Елисеева, заслуженного мастера спорта СССР, серебряного призёра Олимпийских игр. Мне очень понравилось, поэтому я не планирую сворачивать занятия после завершения съёмок. Кстати, уже согласившись на роль, я узнал, что мой крёстный отец занимался академической греблей и был мастером спорта". Глеб Калюжный, артист

Антикварный инвентарь собирали год

– События в фильме развиваются в 1940-е –1950-е годы, поэтому для нас было принципиально важно, чтобы лодки, в которых соревнуются и тренируются наши герои, были подлинными. Они – часть нашего кино, – говорит Артём Михалков.

Подготовка и сбор раритетного инвентаря велись почти год под контролем Олега Волобуева. Чтобы собрать парк ретро-лодок, на которых соревновались спортсмены прошлого, команда искала их по всей стране.

– Мы находили их заброшенными, стоявшими в чуланах и гаражах, на них даже нельзя было выходить, – говорит Михалков. – Но за год подготовки картины они все были восстановлены идентично тому времени: вся фактура, вёсла – всё было досконально проработано.

"Наш мастер Семён Алексеевич, плотник с 37-летним стажем, восстанавливал поломки лодок вручную и за считанные дни, хотя обычно это требует месяцев, ведь ремонт лодок из красного дерева — это целая наука: их нужно правильно просушить, склеить, зачистить, отполировать, покрыть лаком и грунтом. Семён Алексеевич работал с невероятной скоростью и однажды за ночь починил пять лодок". Олег Волобуев, мастер спорта

Реставрацией занимались мастера-краснодеревщики из Москвы и Санкт-Петербурга, которые восстанавливали лодки из фанеры и красного дерева: меняли переборки деки, борта, волнорезы, поверхность корпусов, приводили в рабочее состояние кронштейны, серпы, вертлюги, полозки и другие, малоизвестные широкой публике, мелкие детали. Мало того – восстановили даже аутентичную гребную обувь.

– Крайне важно соприкасаться с историей через детали, – уверен режиссёр. – Когда артист садится в такую лодку, он думает о Тюкалове, о том, как он шёл к своему чемпионству, как побеждал.

Кроме лодок, для съёмок восстановили прообраз легендарного клуба "Красное знамя", в котором занимался Юрий Тюкалов и который до наших дней не сохранился. На Малой Невке художники картины построили уникальную декорацию — клуб, декорированный по образцу 1940-х годов. Гребцы, которые занимались в "Красном знамени" 20-30 лет назад, специально приходили посмотреть на него и признавались, что словно вернулись в своё детство и молодость — настолько художнику-постановщику удалось воссоздать историческое место.

Основные съёмочные локации в картине — форт "Риф" в составе Кронштадтских фортов, а также водные артерии и пространства Санкт-Петербурга и окрестностей: Нева на Стрелке Васильевского острова в центре города, озёра Разлив и Токсово, бухты Выборга. В кадре будут также Кировский завод, Летний сад, Мухинское училище (Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица), где учился Юрий Тюкалов, а также набережные, улицы и архитектурные памятники Выборга.Мать и сын

Елена Лядова и Артём Быстров сыграли в картине тренеров Юрия Тюкалова — Веру и Михаила Савримович, тоже легенд отечественной гребли, многократных чемпионов страны (Вера Савримович выигрывала чемпионат СССР 8 раз, Михаил Савримович — 18). Перед съёмками Быстров с головой погрузился в тренировочный процесс вместе с Глебом Калюжным.

— Актёры, особенно Артём Быстров, были в восторге от таких возможностей и отмечали, что у нас можно готовиться не хуже, чем в Голливуде, — рассказывает Юрий Зеликович.

Быстров коротко характеризует своего героя:

— Это реальный человек с интереснейшей судьбой, прошедший войну, тонкий и слышащий, который любил своё дело и передавал мастерство и знания ученикам.

Елена Лядова признаётся, что её образ — во многом художественный, внешне она не похожа на свою героиню, но дать сходство и не было главной задачей.

— Нам важно было показать стержень её стального спортивного характера, — говорит Елена. — Сложно сказать, какая была психофизика у Веры Савримович, поскольку видеоархивов не сохранилось. Для моей героини Юра — её Галатея, любимый ученик, она верила в его победу. Не знаю, какие были взаимоотношения у реальной Веры с настоящим Юрой, но у нас в фильме показаны личные отношения на пограничном уровне "мать—сын" и "тренер—ученик".

Эмблемы из Хельсинки, трико из Костромы

События картины происходят в послевоенное время, когда одежду женщины часто шили себе сами, а мужчины донашивали военную форму — галифе, гимнастёрки, армейские сапоги. Поэтому в картине Юра тоже носит морской бушлат, а его подруга по Мухинскому училищу Шура (Ирина Паутова) — наряды, которые сшила сама.

— Одежда для Шурочки гораздо больше, чем просто одежда, это её способ самовыражения, — рассказывает Ирина Паутова. — Шурочка живет в мире, который придумала, нарисовала и сшила. Она несёт свет и яркие краски.

Образ Шуры не имеет прототипов, это вымышленный персонаж.

— Когда я изучала биографию Юрия Тюкалова, нашла мало о его личной жизни, — говорит Ирина Паутова. — Знаю, что у него была жена, но она вряд ли прототип моей героини. Для себя я решила, что Шура – это прообраз той любви, которая может дать силы свернуть горы и покорить новые вершины.

За прошедшие с момента описываемых событий 70 лет спортивная мода сильно изменилась, так что для фильма художникам по костюмам пришлось шить два вида спортивной одежды — для Олимпиады и тренировок. Синие вязаные трикотажные спортивные костюмы связали на заказ в Костроме, а о том, какие эмблемы были у сборных иностранных клубов, съёмочная группа узнала в Музее финского спорта в Хельсинки.

— Удалось найти и подлинную одежду, в основном женские шифоновые платья, — рассказывает художник по костюмам Наталья Салтыкова. — А вот обувь пришлось заказывать. Оригиналов почти не сохранилось, да и размерная сетка поменялась — в 1950-е средний женский размер был 36–37, а сейчас более распространён 40-й.

Досье

Режиссёр: Артём Михалков

Автор сценария: Михаил Зубко

Оператор-постановщик: Сергей Мачильский

Художник-постановщик: Евгений Качанов

Художник по костюмам: Наталья Салтыкова

Художник по гриму: Марина Красновидова

Художник по реквизиту: Наталья Алексеева

В ролях: Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артём Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Ирина Паутова, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Марк-Малик Мурашкин и другие.