Ювелирная выставка собрала произведения художников уральской ювелирной школы. В Москве её показали впервые за полвека.

Во всех украшения ювелиры бережно использовали камни, найденные на самоцветной полосе Урала, где множество месторождений. Сергей Винокуров, куратор выставки, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Екатеринбургского музея изобразительных искусств, рассказывает, что о камни можно случайно споткнуться, гуляя по лесу (к примеру, частенько встречается празем).

Правда, догадаться, что камень – драгоценный, сможет только профи (неогранённые, или, как говорит Сергей, "в брюте", они выглядят неприглядно).

– Уральская школа славится особым отношением к самоцветом. С камнем работают многие ювелиры, но именно уральские влюблены в природную красоту камня. Они следуют за этой красотой, подбирая огранку, – говорит Сергей. – То есть именно камень "говорит" им, каким украшением хочет стать.

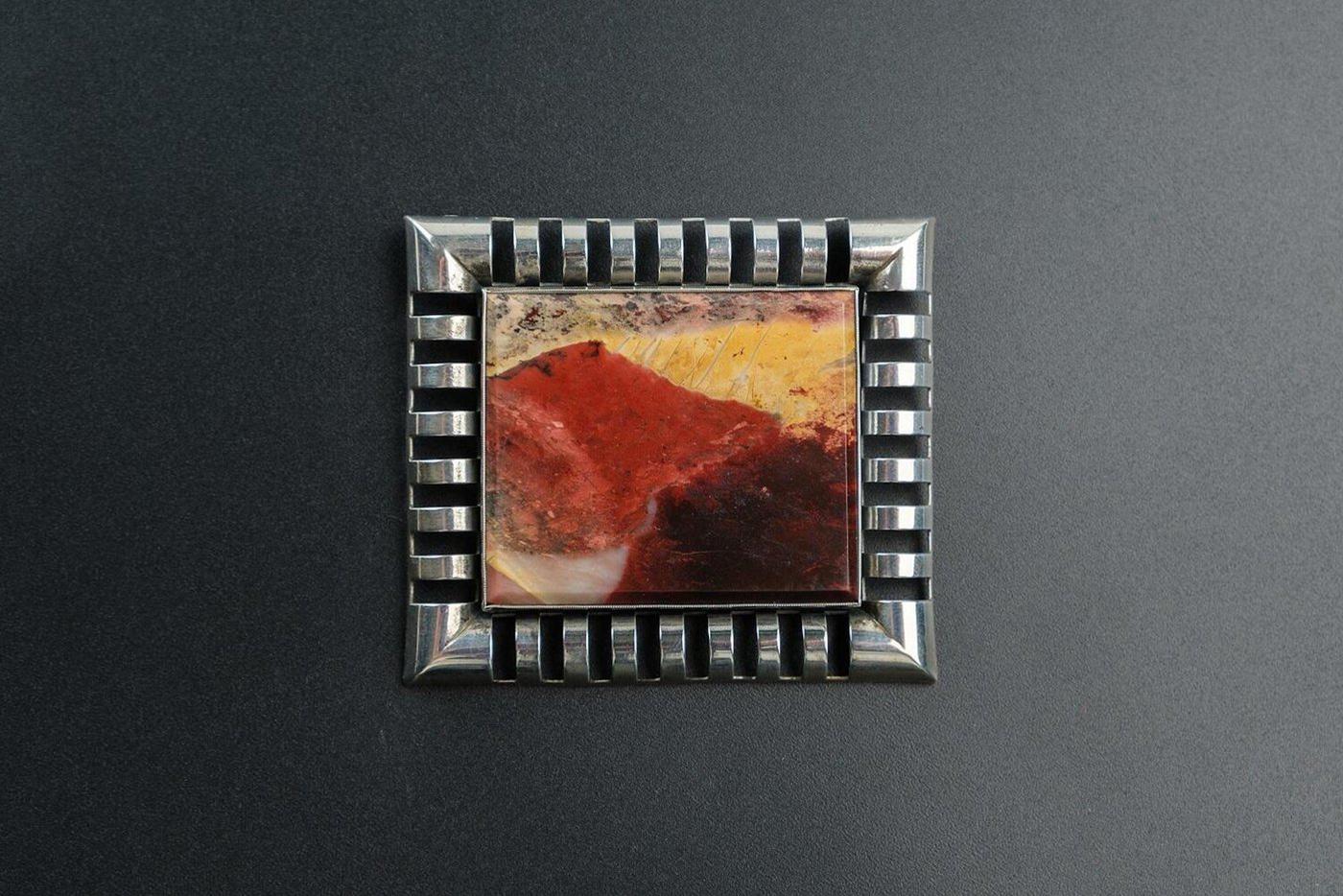

Сергей приводит в пример историю создания броши "Кавказ" Леонида Устьянцева. Спил яшмы простой квадратной формы, в которой угадываются очертания гор – именно это разглядел ювелир, увидев кусочек. Добавив его в серебряную оправу, он повёз украшение в 1961 году в Париж, на первую выставку pret-a-porter.

– Таких брошей сегодня мы знаем несколько, – рассказывает куратор. – Существует полулегенда, что специалисты Общесоюзного Дома моделей приезжали на Свердловский ювелирный завод, где трудился Устьянцев, и попросили сделать крупные произведения со вставками из цветного камня для коллекции повседневной одежды. И ювелир разработал серию этих украшений – с яшмой, родонитом и малахитом, которые потом модно было носить на драповом пальто прямого строгого кроя. В начале 1960-х такие вошли в моду и с брошью выглядели эффектно.

Именно с броши "Кавказ" искусствоведы начинают отсчитывать начало уральской ювелирной школы, в которой драгкамень важнее металла.

– Брошь из этой же коллекции есть в собрании Государственного исторического музея, но там другой кусочек яшмы – более тёмный, – поясняет Сергей. – Ведь цветной камень повторить невозможно – в этом его прелесть. В украшении он всегда будет другим, даже когда речь идёт о тираже.

Другой уральский ювелир, Владимир Комаров, выпускник Ленинградского училища имени Мухиной, после обучения вернулся в родной город, на завод "Русские самоцветы". Там работал с кварцем и предложил ему тонкую оправу из серебра.

В 1958 году показал свой гарнитур (колье, серьги и кольцо) на Всемирной выставке в Брюсселе. Нежные украшения с почти прозрачными самоцветами и небольшими камушками уникальных зелёных гранатов, которые добывались только в этих краях, покорили жюри. Комаров получил специальный диплом "За ювелирные изделия и ларцы из малахита".

– Несмотря на то что эти колье и серьги – модели тиражного производства, сегодня они дороже золота. Сейчас очень дорогие, потому что это произведение искусства, которое хранит историю, – объясняет Сергей. – Кстати, наши зелёные гранаты называются демантоидами. В хороших демантоидах коэффициент блеска при огранке выше, чем у бриллианта.

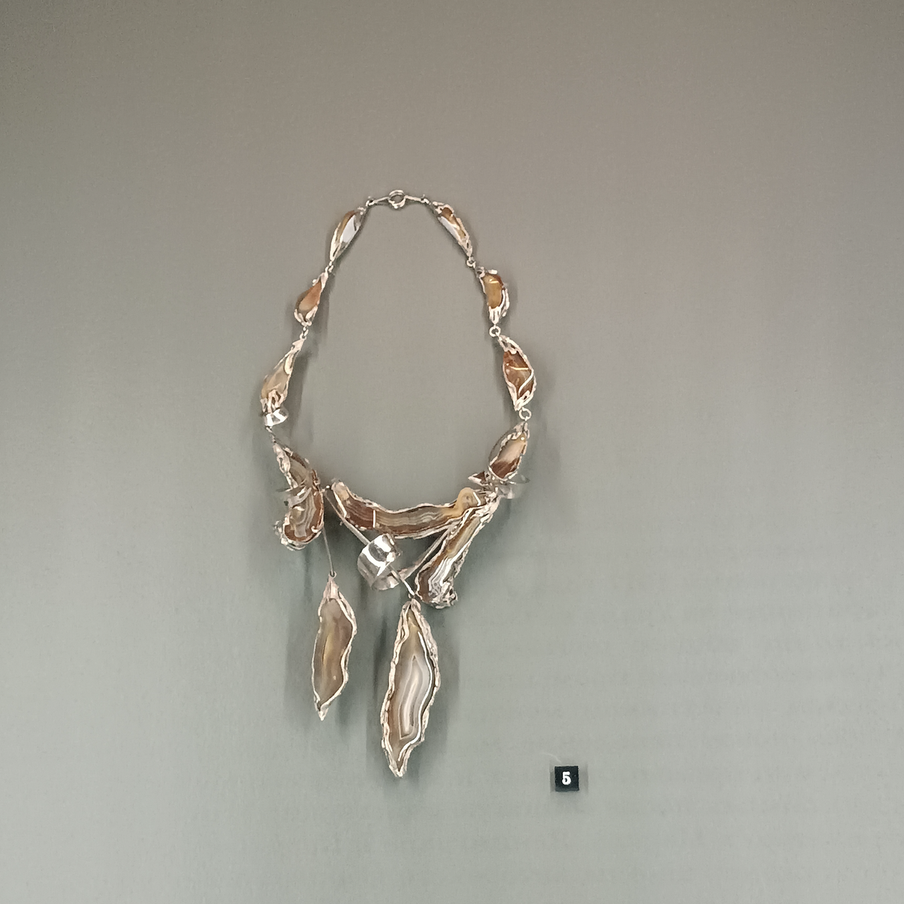

К концу 1960-х и особенно в 1970-х начинает развиваться авторское направление в уральском ювелирном искусстве, где художники, продолжающие работать на ювелирном заводе "Русские самоцветы", получают право создавать полностью собственные изделия. И участвовать с ними в художественных выставках уже как художники. Это право советские ювелиры пытались заслужить долгое время. Самым известным художником стал ювелир Михаил Лесик.

– На выставку привезли несколько его работ, в том числе и колье "Ивушка", – говорит Сергей. – Посмотрите, и в этом колье, как я уже упоминал, художник следует за камнем – использует, как бы сказали камнерезы, каменный брак – маленький, неказистый кусочек сердолика, из которого толком ничего не сделаешь. Но Михаил Лесик был гением в ювелирном искусстве и увидел "бриллиант" там, где обычный мастер не смог. Этот кусочек он просто напилил и получил в распиле элементы, которые напоминают пожухшие листья ивы. Дополнил их оправой, если приглядеться, похожей на рыхлые пожухшие листья. Получилась вещь, которую повторить не сможет никто – вот этой слоистости ни за что не добиться.

В этот момент к Сергею подошла девушка и протянула телефон – на нём фотография неописуемой красоты браслета из золота с дымчато-сиреневыми сапфирами.

– Это по эскизам Михаила Лесика, – с ходу ответил искусствовед. – Берегите его.

Оказалось, что браслет, который сам по себе редкость, бережёт семью Евгении Эварт, художницы, которая создаёт гобелены – произведения искусства – уже около 30 лет. Когда только зарождалась любовь, отец Эварт подарил браслет её маме. И купил его, не зная, что к созданию шедевра приложил руку один из лучших ювелиров уральской школы, в магазине при заводе "Ювелиры Урала".

Теперь для семьи Евгении браслет – семейная реликвия, не только потому, что дорогой, а потому, что ценный по-другому, по-человечески.